-

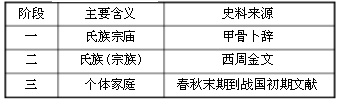

“家”字的字义曾经历了三个阶段的演变(见下表)。“家”字字义的演变反映出

A.血缘政治取代官僚政治

B.道家思想符合社会发展

C.宗法制度逐渐走向衰落

D.中央集权制度已经形成

难度: 简单查看答案及解析

-

两汉时期,地方长官(郡太守)拥有自辟僚属和察举大权。长官与僚属形同君臣,长官升调或僚属离职后,长官依旧自居“故主”,僚属则成为“故吏”。当时风气,故主有难或去世,故吏要尽力营救,甚至为之守丧三年。被察举者承担的义务与故吏类似。这主要体现了

A.察举制影响了人才选拔

B.郡县制不利于中央对地方的控制

C.早期官僚政治尚不成熟

D.最高执政集团尚未实现权力集中

难度: 简单查看答案及解析

-

湖湘学统的代表人物王船山说:“儒者之统,与帝王之统并行于天下,而互为兴替。其合也,天下以道而治,道以天子而明;及其衰,而帝王之统绝,儒者犹保其道以孤行而无所待,以人存道,而道可不亡。”在这里,王船山

A.强调儒学与传统政治之间的共生关系

B.主张儒道互补是传统文化的基本内涵

C.重申儒家思想的正统地位不可撼动

D.借助传统宣扬托古改制的思想主张

难度: 简单查看答案及解析

-

下图是1798-1850年中国银钱比价变化图。导致这种变化的主要原因是

A.自然经济逐步解体

B.英国对华鸦片倾销

C.丝茶大宗贸易衰减

D.外国控制中国金融

难度: 简单查看答案及解析

-

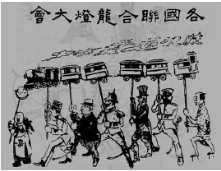

下图是1909年《民权画报》刊载的讽刺漫画。该漫画

A.表达向西方学习的愿望

B.庆祝中国跨入铁路时代

C.揭露列强对中国铁路主权的控制

D.反映西方国家对中华文明的认同

难度: 中等查看答案及解析

-

赫胥黎原著译本与严复译本大致对应的段落

赫胥黎原著直译文:在生物界,每一个个体和整个环境的竞争,其结果就是选择。也就是说,那些存活下来的生命形态,总体上最适应于某个时期存在的各种条件。因此就仅仅就这一点而言,它们是最适者。严复译文(与上文对应):以天演为体,而其用有二:曰物竞,曰天择。此万物莫不然,……物竞者,物争自存也,以一物以与物物争,或存或亡,而其效则归于天择。天择者,物争焉而独存。

以今日之见。严复译文

A.正确揭示了人类社会的发展

B.真实的反映了赫胥黎的原著

C.打上了中国社会的时代烙印

D.阻碍了中国近代革命的进程

难度: 中等查看答案及解析

-

下表为1875-1931年中国棉布供应的来源(百万平方码),关于该表说法正确的是

1875

%

1905

%

1919

%

1931

%

工厂产品

—

—

27

1.1

158

5.8

831

28.2

进口货

457

21.8

509

20.2

787

28.7

300

10.2

手工业品

1637

78.2

1981

78.7

1798

65.5

1815

61.6

总计

2094

100.0

2517

100.0

2743

100.0

2946

100.0

A.20世纪初期中国工业结构不合理

B.手工织布业拥有广阔而稳定的市场

C.工厂织布的竞争力弱于手工织布

D.手工织布产量的增加改变了农村的经济面貌

难度: 简单查看答案及解析

-

1903年,清政府制定“癸卯学制”,基本照搬当时的日本学制,但对来自日本的学科名称进行了彻底改换,如将“经济学”改称“理财学”、“古文书学”改称“金石文字学”、“理科”改称“格致科”等等。这反映了清政府

A.借鉴日本学制,复兴传统教育

B.回应改革诉求,兼顾文化尊严

C.不辨名实之分,追求全盘西化

D.坚持中体西用,抗拒制度变革

难度: 简单查看答案及解析

-

方汉奇在《中国近代报刊史》中指出,同盟会一国民党系统新创报纸《民生报》、《民立报》、《民强报》,共和党一进步党《民声日报》、《共和民报》,自由党《民权报》,国家学会《国权报》,国民联合会《中华日报》,中华民国工党《觉民报》。这些报纸的创办

A.表明中国民主政治步入正常发展轨道

B.推动了新文化运动民主思想传播

C.反映出民国初年政党政治的初步尝试

D.说明三民主义革命任务基本完成

难度: 简单查看答案及解析

-

1933年7月,《申报月刊》出版“中国现代化问题”讨论特刊,征文探讨中国应当以何种方式重建经济。该刊共刊登了16篇论文和10篇随笔。

从上表可以看出

A.国民政府的统治失去了民心支持

B.实行社会主义成为民众普遍要求

C.中共的革命宣传取得了显著成效

D.知识分子认为苏联模式有合理性

难度: 中等查看答案及解析

-

长征途中,中共中央在《关于瑶苗民族中工作原则的指示》(1934年)、《为抗日救国告全体同书》(1935年)、《对内蒙古人民宣言》(1935年)等文件中,均明确表示不打少数民族土豪,不没收宗教上层人士的土地财产。这些政策在当时有利于

A.建立抗日民族统一战线

B.实现革命中心和任务的转移

C.实施民族区域自治制度

D.建立与巩固敌后抗日根据地

难度: 中等查看答案及解析