-

店铺林立,买卖昼夜不绝。瓦舍勾栏,终日喧嚣不已。这种热闹的城市生活场景最有可能出现在 ( )

A. 南朝 B. 隋朝 C. 唐朝 D. 宋朝

难度: 简单查看答案及解析

-

在现代社会中,刷卡消费虽已成为一种时尚,但是纸币仍然在流通领域发挥着重要的作用。世界上最早的纸币出现在北宋初期,它就是( )

A. 会子 B. 瓦子 C. 交子 D. 官子

难度: 简单查看答案及解析

-

开凿于隋朝,纵横中国南北的大运河以哪座城市为中心

A.涿郡 B.洛阳 C.江都 D.余杭

难度: 简单查看答案及解析

-

“贞观之治”是我国封建社会的盛世之一。当时,经济发展、政治清明、人民安居乐业。贞观年间在位的皇帝是

A.唐太宗 B.唐高宗 C.武则天 D.唐玄宗

难度: 简单查看答案及解析

-

雁塔题名是科考及第后新科进士的最高荣耀。下列关于科举制的表述正确的是

①创立并完善于隋唐时期

②用分科考试的办法选拔官吏

③为读书人创造了绝对公平的竞争机会

④扩大了中央政权的社会基础

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④

难度: 简单查看答案及解析

-

中国古代文学体裁多样,成就辉煌。下列叙述正确的是

A.唐朝诗人李白的诗作有“诗史”之称

B.《水调歌头·明月几时有》是宋词中婉约派的代表作

C.元杂剧作家中最负盛名的是辛弃疾

D.《红楼梦》是中国古典小说的巅峰

难度: 简单查看答案及解析

-

农村稳则社会安,农民富则国家盛,农业丰则基础强,而农业的根本出路则在科技创新。唐朝时创制的农业生产工具是

A.①② B.③④

C.①④ D.②③

难度: 简单查看答案及解析

-

遣唐使、鉴真东渡、玄奘西行等客观事实,反应出唐朝的时代特征是

A.对外开放 B.经济繁荣

C.政治清明 D.交通发达

难度: 简单查看答案及解析

-

率军取得郾城大捷的南宋抗金将领是

A.寇准 B.岳飞 C.秦桧 D.戚继光

难度: 简单查看答案及解析

-

“苏湖熟,天下足”表面全国的经济重心发生了转移,其方向是

A.从黄河流域转移到长江流域 B.从长江流域转移到黄河流域

C.从长江流域转移到珠江流域 D.从珠江流域转移到长江流域

难度: 简单查看答案及解析

-

元朝的大都是闻名世界的大都市,现在我们可以通过意大利旅行家 的行纪,来了解当时大都的繁华景象。

A.利玛窦 B.马可•波罗 C.宋应星 D.南怀仁

难度: 简单查看答案及解析

-

下列能正确反映北宋与少数民族政权并立的示意图是

难度: 简单查看答案及解析

-

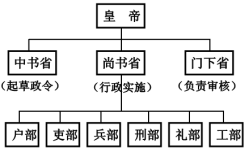

“以后……不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,……处以重刑。”此令出自

A.汉武帝 B.唐太宗

C.明太祖 D.清雍正帝

难度: 困难查看答案及解析

-

北宋沈括在《梦溪笔谈》中写道:“若止印三二张,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。”材料中的“极为神速”主要得益于 ( )

A. 北宋城市商业的繁荣 B. 造纸术的重大改进

C. “瓦子”“瓦舍”的出现 D. 活字印刷术的发明

难度: 简单查看答案及解析

-

中医学在世界上具有举足轻重的地位,明代有一部医书收入了药物1892种,收入药方11096个,被西方国家称为“东方医学巨典”。它是以下哪一部医书

A.《黄帝内经》 B.《伤寒杂病论》

C.《本草纲目》 D.《千金方》

难度: 简单查看答案及解析

-

明长城的起止点是

A.东起鸭绿江,西至嘉峪关 B.西起鸭绿江,东至嘉峪关

C.东起辽东,西至嘉峪关 D.西起临洮,冬至鸭绿江

难度: 简单查看答案及解析

-

北宋画家张择端的一幅描绘北宋东京汴河沿岸风光和繁华景象的画是

A.《女史箴图》 B.《清明上河图》

C.《秋郊饮马图》 D.《村童闹学图》

难度: 简单查看答案及解析

-

17世纪中俄签订的第一个边界条约

A.《尼布楚条约》 B.《南京条约》

C.《瑷珲条约》 D.《中俄北京条约》

难度: 简单查看答案及解析

-

乾隆在位期间进行了十次大规模战争,合称为“十全武功”,而他也自称为“十全老人”。下列战争发生在乾隆帝时期的是

A.靖难之役 B.收复台湾

C.雅克萨之战 D.平定大小和卓叛乱

难度: 简单查看答案及解析

-

明朝航海家郑和七下西洋,最远到达

A.美洲 B.印度洋沿岸

C.大西洋沿岸 D.红海沿岸和非洲东海岸

难度: 简单查看答案及解析