-

观察下图,周天子将同姓诸侯国与异姓诸侯国交错分布的主要目的是

A. 分而治之

B. 稳固统治

C. 论功行赏

D. 富国强兵

难度: 困难查看答案及解析

观察下图,周天子将同姓诸侯国与异姓诸侯国交错分布的主要目的是

A. 分而治之

B. 稳固统治

C. 论功行赏

D. 富国强兵

难度: 困难查看答案及解析

顾炎武在《日知录》中说:“秦之所忧者在孤立,而汉之所忧者在诸侯。”为了解决“汉之所忧”,汉武帝采取的措施是

A. 频繁更换丞相

B. 任用亲信和近臣

C. 建立刺史制度

D. 颁布“推恩令”

难度: 中等查看答案及解析

《朱子语类》云:“唐制:每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下。或存未当,则门下缴驳,……若事可行,门下即下尚书省,尚书但主书填‘奉行’而已。”这一分工

A. 体现了分权与制衡原则

B. 完善中央监察机制

C. 相互牵制影响行政效率

D. 分割相权加强皇权

难度: 中等查看答案及解析

秦汉的三公九卿制中,政府官员明显具有皇帝家仆性质;隋唐的三省六部制,把皇帝家仆正规化、权力化;明清取消宰相制,皇帝直接指挥六部,把家族式统治扩大到整个国家机器。这一过程主要体现了

A. 中央权力逐步加强

B. 国家机构设置合理

C. 君主专制不断强化

D. 中央官制日渐完善

难度: 困难查看答案及解析

中国古代地方行政机构经历了秦汉的郡、魏晋南北朝的州、唐代的道、宋代的路、元朝的行省、明朝的布政使司和清朝的省的变迁,极不稳定,变化较大。这反映出

A. 中央与地方的矛盾长期存在

B. 地方行政监察体制日益完善

C. 地方行政机构权力不断扩大

D. 中央与地方的分权趋于合理

难度: 困难查看答案及解析

雅典城邦的公职人员(如执政官、司库官、公买官等)在离职时需接受审计监察,如果发现公职人员有渎职或贪污行为,将会受到严厉处罚。下列哪一机构会对公职人员进行审查

A. 五百人议事会

B. 公民大会

C. 陪审法庭

D. 十将军委员会

难度: 中等查看答案及解析

《十二铜表法》规定:要式行为(具备特定的法定形式或遵循一定的程序才能成立的行为)中的证人或司秤如果事后拒绝作证,要受“名誉减损”的处分,从此丧失作证的资格,他人也无须为之作证。这一规定说明罗马法

A. 强调法律至上

B. 重视个人信用

C. 提倡人人平等

D. 注重社会和谐

难度: 简单查看答案及解析

1701年英国的《王位继承法》规定:国王所作的任何决定必须由同意该决定的大臣签署方能生效。这一规定

A. 目的在于防止国王独断专权

B. 加强了内阁对国王的控制

C. 促进了君主立宪政体的建立

D. 说明国王行政权完全丧失

难度: 中等查看答案及解析

1787年宪法对联邦权力的规定采用了列举方式,凡未列举的权力均由各州保留,而对一些“未尽事宜”,则依靠联邦法院对宪法的“适用解释”来明确。宪法的这种规定

A. 削弱了宪法的权威

B. 保证了宪法的公正

C. 赋予了宪法灵活性

D. 扩大了各州的权力

难度: 中等查看答案及解析

1871年德意志帝国宪法确立了资产阶级代议制,这部宪法内容中最能体现资产阶级代议制特征的是

A. 联邦法院独立行使立法权

B. 德意志皇帝在国际关系上为帝国的代表

C. 联邦议会主席由国民选举产生

D. 帝国议会由全国成年男子直接选举产生

难度: 困难查看答案及解析

《法兰西第三共和国宪法》(1875年)规定:“共和国总统与参众两院议员共有创制法律之权。总统公布两院所通过之法律,监督并保证其施行。”由此可知,法兰西第三共和国

A. 实行权力制衡的原则

B. 总统通过参众两院享有立法权

C. 总统独立行使行政权

D. 是共和派与君主派妥协的产物

难度: 中等查看答案及解析

1844年清政府在广州设立五口通商大臣,办理通商、交涉事务,由两广总督兼任;1866年将原来的五口通商大臣改为“办理江浙闽粤内江各口通商事务大臣”;1868年改为南洋通商大臣,驻地移至南京,管理长江及江苏以南沿海各省通商口岸。这种变化反映了

A. 中国半殖民地化程度加深

B. 中国被迫全面对外开放

C. 清政府外交机构的近代化

D. 政府重视东南赋税收入

难度: 困难查看答案及解析

李秀成在1862年1月发出通告说:“在上海贸易之洋商,各宜自爱,两不相扰。自谕之后,倘不遵我王化而转助逆为恶,相与我师抗敌,则是飞蛾扑火,自取灭亡。”该通告表明当时

A. 西方列强入侵激化中国社会矛盾

B. 外国侵略者已撕下中立的伪装

C. 太平天国反对列强干涉中国内政

D. 清政府借师助剿引起人民不满

难度: 中等查看答案及解析

武昌起义后,由于立宪派拥有雄厚的经济实力和广泛的社会影响力,他们的转向扩大了革命的阵营和力量;而旧官僚在革命到来之时,则选择了反正、独立或是逃亡。这些现象

A. 使资产阶级革命派掌握地方政权

B. 加速了清朝统治的土崩瓦解

C. 说明辛亥革命具有广泛群众基础

D. 说明民主共和观念深入人心

难度: 中等查看答案及解析

民主革命时期提出的革命口号中,最早明确把反对帝国主义和反对封建主义的斗争联系在一起的是

A. “扶清灭洋”

B. “外争主权,内除国贼”

C. “驱除鞑虏,恢复中华”

D. “打倒列强,除军阀”

难度: 中等查看答案及解析

1921年中国共产党“一大”通过的《中国共产党纲领》规定:“以无产阶级革命军队推翻资产阶级,由劳动阶级重建国家,直至消灭阶级差别……废除资本私有制,没收一切生产资料,如机器、土地、厂房、半成品等,归社会所有。”这些规定说明中共

A. 未能正确认识中国国情

B. 认识到人民军队的重要性

C. 坚持共产主义基本原则

D. 照搬俄国的民主革命道路

难度: 中等查看答案及解析

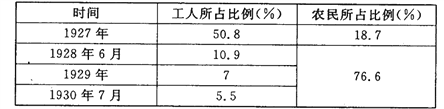

下表是1927-1930年7月工人、农民党员占全体党员比例的变化情况。导致此变化的主要原因是

A. 中共力量迅速发展壮大

B. 农民政治觉悟的提高

C. 马克思主义的广泛传播

D. 土地革命的广泛开展

难度: 中等查看答案及解析

美国《时代》杂志载:“每位关心要闻的读者都知道,在1937年,日本的战争机器……被卡住了13个星期之久,它的时间表第一次被中国的战争机器粉碎了。”下列哪次战役粉碎了日军的侵华“时间表”

A. 淞沪会战

B. 太原会战

C. 台儿庄战役

D. 百团大战

难度: 中等查看答案及解析

刘伯承曾说:“我军深入到敌人(国民党)的战略纵深地带,在无后方依托的条件下实施战略展开,创建新的根据地,这在历史上是空前的壮举。”此次“壮举”

A. 粉碎了国民党的全面进攻

B. 揭开了战略反攻的序幕

C. 基本上消灭国民党的主力

D. 完成了收复失地的任务

难度: 困难查看答案及解析

马克思说:“工人的巴黎及其公社将永远作为新社会的光辉先驱受人敬仰,它的英烈们已永远铭记在工人阶级的伟大心坎里。”这说明巴黎公社

A. 标志着无产阶级首次登上世界历史舞台

B. 是在无产阶级政党导下的第一次伟大尝试

C. 为国际社会主义运动提供了宝贵的经验

D. 是人类历史上第一次成功的社会主义革命

难度: 中等查看答案及解析

列宁曾指出:“如果没有战争,俄国也许过上几年甚至几十年也不会发生反对资本家的革命。”列宁意在强调

A. 一战激化了社会矛盾促进俄国革命的爆发

B. 一战是俄国十月革命得以爆发的根本原因

C. 十月革命在俄国爆发的历史条件不够成熟

D. 俄国是帝国主义统治链条中最薄弱的环节

难度: 中等查看答案及解析

“目前俄国的特点是从革命的第一阶段过渡到革命的第二阶段,第一阶段政权落到了资产阶级手中,第二阶段则应当使政权转到无产阶级和贫苦农民阶层手中。”上述材料应出自

A. 《和平法令》.

B. 《告工人、士兵、农民书》

C. 《四月提纲》

D. 《土地法令》

难度: 简单查看答案及解析

有学者认为,制宪权的具体行使在客观上需要一定的条件,最基本的条件是通过普选产生全国人民代表大会,由它统一行使制宪权,而第一届政协全体会议并不符合这个条件,因此不是严格意义上的制宪机关。该学者意在说明《共同纲领》

A. 体现全国人民的智慧

B. 仅具有临时宪法作用

C. 由各界代表投票通过

D. 是不完善的法律文件

难度: 中等查看答案及解析

这一制度既充分考虑促进少数民族和民族地区发展等经济因素,又考虑到了维护祖国统一、促进团结等政治因素。该制度的实施

A. 改变了民族分布的格局

B. 消除了各民族之间差异

C. 完成了祖国的统一大业

D. 保证了我国的民族团结

难度: 中等查看答案及解析

1984年,邓小平说:“我们提出的大陆和台湾统一的方式是合情合理的。统一后,台湾仍搞它的资本主义,大陆搞社会主义,但是是一个统一的中国。”这一言论

A. 是“一国两制”构想的反映

B. 是完成统一大业的基本国策

C. 确保台湾地区享有高度自治

D. 促进了两岸“三通”的实现

难度: 中等查看答案及解析

“它取得了亚洲邻国的信任,取消了缅甸、泰国等周边国家对中国这个大国的‘恐惧’心理,与新独立的亚非国家结成了战略方阵,开创了中国外交的新天地。”材料中“它”最有可能是

A. “一边倒”

B. 和平共处五项原则

C. “打扫干净屋子再请客”

D. 不结盟政策

难度: 中等查看答案及解析

“亚非绝大多数国家和人民自近代以来都受过并且现在仍然受着殖民主义所造成的灾难和痛苦。……从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持。”周恩来同志发表这一演说是在

A. 日内瓦会议

B. 不结盟国家领导人会议

C. 万隆会议

D. 与印度,缅甸总理会晤时

难度: 中等查看答案及解析

1952年,教育部副部长钱俊瑞指出,“俄文,它是列宁、斯大林的语言,它是社会主义大门上的一把钥匙”;1984年,教育部宣布“英语成为高考必考科目”。现代中国两个不同阶段“外语热”的变化从根本上取决于

A. 国际国内形势的变化

B. 政府经济政策的引导

C. 社会文化心理的需求

D. 中国外交政策的调整

难度: 中等查看答案及解析

“共产党各种好斗的表现——捷克斯洛伐克的政变、柏林的封锁和希腊的连续不断的内战——使西方列强相信,有必要建立一些防御联盟体系。”材料中的“防御联盟体系”

A. 维护了世界近半个世纪的和平与稳定

B. 抵制了社会主义国家经济渗透

C. 是反对社会主义阵营的军事政治集团

D. 有助于美国帮助西欧恢复经济

难度: 中等查看答案及解析

马歇尔计划正式实施后,英、法等国成立了欧洲经济合作组织,与美国的经济合作署对口,负责分配和使用美国提供的援助,其成员国保证要在减少关税和其他贸易壁垒方面相互合作。由此可知,马歇尔计划

A. 巩固了美国的世界霸主地位

B. 为欧洲一体化提供经济保障

C. 加强了西欧各国的经济联系

D. 加剧了美苏两国的冷战对峙

难度: 困难查看答案及解析

1960年1月,英国首相麦克米伦在结束非洲之行后发表演讲:“我看到了国家意识的觉醒,在过去的几个世纪里,这些国家的人们依赖着别的国家生存;十五年前这一运动风靡亚洲,今天非洲发生了同样的事情,变迁之风吹遍整个非洲大陆。”这股风靡亚非的“变迁之风”

A. 推动亚非国家确立民主政治

B. 使世界格局发生重大变革

C. 迫使美苏关系不断走向缓和

D. 促使不结盟运动兴起发展

难度: 中等查看答案及解析

某课题的中心词是“欧洲一体化”、“日本崛起”、“中国振兴”、“苏联解体”。由此推断,该课题研究的中心内容应是

A. 从两极世界到诸强争霸

B. 世界多极化趋势的加强

C. 世界形势的缓和与动荡

D. 经济区域集团化的发展

难度: 中等查看答案及解析

阅读材料,完成下列要求。

材料一美国的共和政体吸收了雅典民主的理念,保障“人民”对政府的参与、信任和制约,意在追求“全体公民的最大幸福”。它用代表制改造了罗马的公民大会,使之成为“委托——代理”的“间接民主”机构。它借鉴了君主制的长处,强化了行政权的功能和作用,并将它赋予单独一个人行使。同时,美国的建国者还从历代的分权理论和制度中获得借鉴,把它加以改造,转化为一种复合的分权和制衡体制,以防止政府某一分支侵夺或垄断权力,从而保证“有限政府”理念的实现。总而言之,美国的共和政体在一定意义上是对雅典民主、罗马共和制和英国宪政君主制加以综合吸收和创造性转化的结果。

——摘编自李剑鸣《“共和”与“民主”的趋同:美国革命时期对共和政体的重新界定》

材料二《临时约法》的失败固然是由于当时的中国社会政治环境所造成,但其本身存在的严重缺陷,乃是导致其失败的根本原因。由于《临时约法》的制定在形式上就缺乏代表性,所以在内容上很难反映各阶层意见,其内容虽然是先进的,但从其形式来看,科学性、民主性均有所欠缺。宪政在一个国家的确立,往往是几代人努力的结果,绝非一朝一夕所能完成,尤其是像中国这样一个几千年专制的国家。

——摘编自音正权《<中华民国临时约法>的主要缺陷》

(1)根据材料一,指出美国共和政体“对雅典民主、罗马共和制和英国宪政君主制加以综合吸收和创造性转化”的表现,并结合所学知识概括这一政体确立的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出辛亥革命未能在中国实现宪政的原因。

难度: 困难查看答案及解析

阅读材料,完成下列要求。

材料一中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱怕帝国主义的。清朝的西太后,北洋政府的袁世凯,国民政府的蒋介石,哪一个不是跪倒在地上办外交的呢?中国100年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。我们不要被动、怯懦,而是认清帝国主义的本质,要有独立的精神,要采取主动,没有畏惧,要有信心。

——周恩来《新中国的外交》(1949年11月8日)

材料二新中国成立二十多年来,中国的国际地位不断提高,美国政府实行二十多年“遏止和孤立”中国政策的失败,加之美国与苏联争霸中所处的守势地位,使美国不能不承认中华人民共和国的发展和在国际事务中的巨大作用,不得不考虑改善与中华人民共和国的关系。美国总统尼克松说:“如果没有(中国)这个拥有七亿多人民的国家出力量,要建立稳定和持久的国际秩序是不可设想的。”同样,中国也面临新的战略抉择。那时候,苏联驻兵中国北方边境,构成对中国安全的主要威胁。在这种形势下,改善中美关系,对改善中国的国际地位,对付来自苏联的威胁十分有利;同时,对解决台湾问题,实现祖国统一大业,也有重要作用。

——人民教育出版社《历史必修1》

材料三1990年-2006年,中国累计参加联合国14项雏和行动,2000年出席联合国千年首脑会议;2001年底中国正式加入世界贸易组织;2001年在中国的推动下,上海合作组织正式成立;2001年,中国成功举办亚太经合组织第九次领导人非正式会议。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新中国的外交与近代外交相比发生的重大变化,并说明新中国成立初期外交政策出台的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中美外交关系改善的原因及分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出新时期我国外交政策的目标,并说明围绕这一外交目标我国展开的主要外交活动。

难度: 困难查看答案及解析

阅读材料,完成下列要求。

材料一 1947年3月,美国副国务卿克莱顿提出,“如果没有美国紧急大量的援助,经济、社会和政治的崩溃将席卷整个欧洲。除了对世界未来的和平与安全有破坏外,这对我们国内经济也是巨大的打击。”欧洲复兴与美国的经济利益是紧密联系的,美国为了自身的经济利益必须尽快采取切实有效的措施来帮助欧洲。1947年6月5日,马歇尔在哈佛大学的演讲中吸取了克莱顿备忘录的建议,正式提出马歇尔计划。

——摘编自赵平安、张仲明《第二次世界大战后世界经济政治和国际关系》

材料二 进入20世纪70年代,西欧六国和日本不可避免导致同美国盟国政治关系的变化,表现在西欧六国和日本外交上的独立自主倾向日益发展······美国再也不能像战后初期和20世纪50年代那样,在西方阵营颐指气使,发号施令。

——摘编自王绳祖、何春超《国际关系史》

材料三 20世纪80年代,以美苏关系的重大转折为契机,短短10年间为世界格局的演变注入一股突如其来的力量。此次世界格局的转换不像以往那样发生在大规模战争后,新体制的确立缺少硬性的仲裁力量。此外,由于多极化趋势的长期酝酿和发展,当旧格局最终被打破后,多种基于民族主义的国家力量和地区性的力量亦趁势峰起,谋求在新格局中的位置和利益。无论在世界事务层面还是在地区事务层面,各种国际关系都在调整,处于各层次的国家都在审时度势,重新定位。

——摘编自王斯德《大学世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析马歇尔计划出台的背景和目的

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪70年代西欧、日本与美国政治关系发生变化的主要原因并分析这种变化对世界格局产生的主要影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明冷战结束后的世界格局对世界历史发展产生的积极影响。(

难度: 困难查看答案及解析