-

综合性学习。(8分)

学校正开展“传统文化伴我成长”的语文实践系列活动,请你参与,并完成相关任务。

【活动一】文化论坛。活动中,大家对习近平总书记在北大参观时说所说“我很不赞成把古代经典诗词和散文从课本中去掉,‘去中国化’是很悲哀的,应该把这些经典嵌在学生脑子里,成为中华民族文化的基因。”热烈讨论,表达自己的看法。

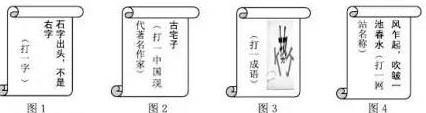

【活动二】谜语擂台。团委组织猜谜语擂台赛,你看到了下面的四个谜面,请选择其中的两个,猜出谜底。(2分)

图 ,谜底 ;图 ,谜底 。

【活动三】精品店评。阅读下面材料,根据划线文字,简要说说你在表达技巧上学到了什么。(2分)

在央视《星光大道》的一期节目中,而对最后一关的两位选手,嘉宾梁宏达点评说:“我想做一下比较,3号的歌就像老家东北小烧一样,喝下以后浑身发热;6号的歌跟你老家山西杏花村汾酒一样,刚入口时挺棉的,但是后进挺大。如果说3号是‘乱石穿空,惊涛拍岸’,6号就是‘洞庭波涛连天雪,长岛人歌动地诗’。”

【活动四】建言献策。请你就如何更好地传承文化这个话题,向学校李校长提一条建议,你会怎么说呢?(2分)

难度: 中等查看答案及解析