-

上海是近代中国茶叶的一个外销中心。1884年,福建茶叶市场出现了茶叶收购价格与上海出口价格同步变动的现象。与这一现象直接相关的近代事业是

A. 互联网 B. 轮船航运业

C. 电报业 D. 大众报业

难度: 简单查看答案及解析

-

据统计,洋务运动时期西方哲学社会科学文献翻译数量占译书总数的22%;到了戊戌变法时期,西方哲学社会科学文献的翻译数量占此期总数的61.4%。近代中国翻译内容的变化说明( )

A.西方民主思想与传统儒学相对立

B.洋务派只重视西方科学技术

C.国人已认识到开启民智的重要性

D.当时出现了学术救国的热潮

难度: 简单查看答案及解析

-

据西方主要媒体报道:“这是一个具有高度标志性的事件,,它表明中国的航天技术在21世纪已经走到了欧洲和日本前面。”这评论的是我国( )

A.第一颗原子弹试爆成功

B.第一颗人造地球卫星升空

C.“神舟五号”飞船成功发射

D.“银河—Ⅰ号”研制成功

难度: 简单查看答案及解析

-

《荀子·王制》:“一岁而再获之。”<农书·粪田之宜》:“用粪犹用药也。”《齐民要术》:“以时作泽,为上策也”。以上三则材料均反映了中国古代农业( )

A. 提高土地的利用率

B. 提高土地的生产率

C. 根据节气安排生产

D. 精耕细作的特点

难度: 简单查看答案及解析

-

某学者著有《宋代衣食住行研究》一书,下列表述出自该书的是( )

A. “棉布成为广大民众的主要布料”

B. “主食开始出现玉米、甘薯”

C. “城市官民杂处、商民混居,违章建筑侵占街道的现象严重”

D. “在交通要冲,形成了一大批工商市镇”

难度: 简单查看答案及解析

-

1847年,英国爆发经济危机并波及欧洲,1857年,英国再次爆发经济危机却波及到整个资本主义世界。这种变化的主要原因是( )

A.资本主义制度本身的弊端

B.世界市场的初步形成

C.第二次工业革命的推动

D.民主制度的普遍确立

难度: 简单查看答案及解析

-

小说《静静的顿河>中的一位暴动士兵说:“青天白日里就进行疯狂的抢劫!把我们家的粮食全搞走了,连小石磨都抬走了,法令上是说这样为劳动人民的吗?”士兵的话主要针对的是( )

A. 战时共产主义政策

B. 新经济政策

C. 斯大林模式

D. 赫鲁晓夫改革

难度: 简单查看答案及解析

-

1986年,日本持股人数为2210万人左右,约占总人口的20%,日本东芝公司每个工人都拥有公司的股票。材料反映的本质问题是( )

A. 股票分散化的趋势

B. 少数大股东掌握企业所有权

C. 资本社会化的趋向

D. 分配领域社会化的趋势

难度: 简单查看答案及解析

-

有人评价赫鲁晓夫“是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥潭中而不能自拔”。这里“仍然深陷在旧时代的泥潭中而不能自拔”的主要含义是

A. 农业上大规模种玉米 B. 一味发展重工业

C. 与美国进行军备竞赛 D. 未突破旧有的经济发展模式

难度: 简单查看答案及解析

-

《简明中国教育史》中记载了中国历史上某时期的教育现象:“红专学校各处可见,有些地方提出‘每县出一个鲁迅,每县出一个郭沫若’的指标,还有些省仅几个月就宣布‘基本扫除文盲”’。下列事件中发生于这一时期的是( )

A.“一五”计划的实施

B.人民公社化运动

C.文化大革命

D.八字调整方针提出

难度: 简单查看答案及解析

-

宋明时期,儒学发展到哲理化的阶段。程颐、程灏是著名的理学大师,下列各项与其主张相符的是

A. 格犹穷也,物犹理也。穷其理,然后足以致知

B. 此心无私欲之蔽,即是天理,不须外面添—分

C. 心即理也,此心此理,不容有二

D. 知善知恶便是良知

难度: 中等查看答案及解析

-

“在中世纪,人类意识的两个方面……一直处在一层共同的纱幕之下……这层纱幕是由信仰、幻想和幼稚的偏见织成的……在意大利,这层纱幕最先烟消云散。”这段话是指

A. 新航路的开辟 B. 宗教改革运动

C. 启蒙运动 D. 文艺复兴运动

难度: 中等查看答案及解析

-

标志中国传统步犁基本定型的是

A.

B.

B.  C.

C.  D.

D.

难度: 中等查看答案及解析

-

下图是有关中国古代农业生产方式示意图,推断“?”处最可能填写的是( )

A.铁犁牛耕

B.井田制

C.自然经济

D.土地私有

难度: 简单查看答案及解析

-

有学者为了证明中国的丝织技术最晚应该出现在新石器时代,找到的最有利证据应是( )

A.在1958年考古发现的,距今5300年(大汶口文化时期)的丝绸织品

B.《通鉴纲目外记》载,嫘祖“始教民育蚕,治丝茧以供衣服”

C.《诗经·国风·召南》载,“蚕妇发髻高高耸,日夜养蚕无闲空”

D.传说黄帝打败了蚩尤,“蚕神”亲自将她吐的丝奉献出来以示敬意

难度: 中等查看答案及解析

-

下面是唐代实行的均田制示意图,对此理解准确的是( )

A.均田制加剧了土地兼并 B.维护了农民的根本利益

C.实现了农民土地私有制 D.农民必须对国家承担义务

难度: 简单查看答案及解析

-

下列史料与史论对应正确的是

A. A B. B C. C D. D

难度: 中等查看答案及解析

-

下列图片中的生产方式生产出来的产品,主要目的是满足市场需要的是

A.

B.

B.  C.

C.  D.

D.

难度: 中等查看答案及解析

-

一位哥伦比亚学者在“纪念美洲发现—一两个世界文明汇合500周年国际学术讨论会”上说,“黄金和白银的作用只是使两个大陆之间的距离更加遥远了”。下列不正确的是( )

A.该学者关注了殖民掠夺的后果

B.黄金和白银阻碍了世界市场的形成

C.“两个大陆”指的是美洲和欧洲

D.该会议讨论的是哥伦布登陆美洲的影响

难度: 中等查看答案及解析

-

从交通运输的角度看,代表第一次工业革命的成果是( )

A.汽轮 B.飞机 C.磁悬浮列车 D.汽车

难度: 简单查看答案及解析

-

斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》说道:“17世纪和18世纪初,西方人了解中国的历史、艺术、哲学和政治后,完全入迷了。”然而,“18世纪末,欧洲人对中国的自然资源更感兴趣。”导致这一变化的根本原因是

A. 殖民扩张的需要 B. 工业革命的需要 C. 中国自然资源丰富 D. 世界市场的形成

难度: 中等查看答案及解析

-

1928年,苏联按照国家计划在乌拉尔地区建设两个钾矿矿井,一个由苏联自主建设,另一个由德国公司负责。这反映出苏联在工业化初期( )

A.依赖外资建设重工业 B.局部改革斯大林模式

C.部分借鉴新经济政策 D.缺少基本的技术基础

难度: 中等查看答案及解析

-

1982年颁布的《中华人民共和国宪法》规定,在县以下设立乡、民族乡、镇一级人民政府,作为一级行政机关,以此取代人民公社行使行政权力。下列属于这一规定出台背景的是

A. 建立现代企业制度的推动

B. 建立社会主义市场经济体制的影响

C. 适应加入世贸组织的需要

D. 家庭联产承包责任制的广泛推行

难度: 简单查看答案及解析

-

1979年3月,中央电视台播出了建台以来的第一条商业广告——国产幸福可乐;同时美国也宣布可口可乐将重返中国大陆市场。以下对材料理解最正确的是( )

A. 中国经济与世界接轨

B. 中国实行改革开放政策

C. 民族工业因此受到冲击

D. 我国对外开放开始起步

难度: 简单查看答案及解析

-

英国《金融时报》:“自1978年以来,中国企业有三次创业的高潮点,分别是1984年、1992年和2001年”。催生第二个创业高潮点出现的主要因素是( )

A.建立了4个经济特区

B.开放开发上海浦东

C.提出建立市场经济体制

D.中国加入世贸组织

难度: 中等查看答案及解析

-

泰安纺织女工刘翠菊从1969年开始记录家

里的每一笔开销,小到几分钱,大到几百元,无一遗漏,一记就是45年。这本普通百姓的家庭“豆腐帐”,却被中国历史博物馆当作宝贝一样收藏起来。从历史研究的角度看,其收藏价值在于( )

A.与帝王将相史是相对立的

B.侧面体现历史变迁的风貌

C.记录生活细节,史料详实

D.日常生活的记录,可信度高

难度: 简单查看答案及解析

-

20世纪末,中国百姓生活中,电话从“摇着打”到“走着打”,汽车从奢侈品到代步工具。世界名牌服饰逐渐走进寻常百姓家,将服饰产品打造成国内甚至国际品牌,成了众多服饰厂家的经营诉求。世界服装艺术中的中国元素也得到更多体现。该材料反映了( )

①人们生活方式逐渐国际化

②中国人积极主动地学习并融人世界

③改革开放成就显著

④经济全球化趋势

A.①②④ B.①②③④

C.①③④ D.②③④

难度: 中等查看答案及解析

-

2011年,德国和法国共同编撰的“讲述欧洲历史的教科书”历时五年终于完成,创造了编撰共同历史教科书的德法模式,即“双方一直磨合到彼此就大部分争议问题达成共识,再开始共同撰写教科书。”这说明

A. 德法之间的矛盾消除 B. 德国和法国开始走向合作

C. 欧洲一体化程度逐步加深 D. 德法两国已形成政治经济联盟

难度: 中等查看答案及解析

-

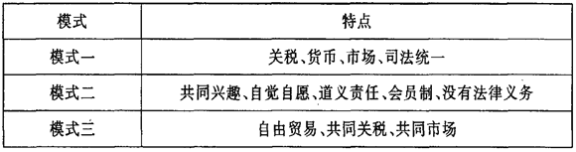

有学者认为,区域性合作组织形式有三种模式,其特点见下表:下列组织属于模式二的是( )

A. 欧洲联盟

B. 北美自由贸易区

C. 亚太经合组织

D. 东南亚国家联盟

难度: 简单查看答案及解析

-

翻开某一时期的报纸,你会发现当时所有西洋的东西都被冠以“文明”两个字。手杖是文明棍,西式礼帽是文明帽,自行车是文明车,连火柴都是文明火。话剧是文明戏,京剧则叫旧戏。“某一时期”应是

A. 洋务运动时期 B. 新文化运动时期 C. 抗日战争时期 D. 文化大革命“破四旧”时期

难度: 中等查看答案及解析