-

中国古代,“吏”是贵族或大官随员或职员的通称,秦汉以后,多指没有官位的官府工作人员,但“吏”常常利用办事程序繁琐、官员不熟悉政务之机,使其职位实际成为自家的“封建”领地。造成这种现象的根源在于

A.分封制的长期存在 B.官僚政治的弊端 C.中央集权的削弱 D.相权不断膨胀

难度: 简单查看答案及解析

-

《礼记·乐记》说:“礼以道其志,乐以和其声,政以一其行,刑以防其奸。礼乐刑政,其极一也,所以同民心而出治道也。”材料表达的中心含义是

A.古代中国很注重礼乐 B.礼乐刑政综合为治

C.礼治是核心 D.古代中国很注重刑政

难度: 简单查看答案及解析

-

汉武帝时,董仲舒上“天人三策”,提出“愿陛下兴太学,置明师,以养天下之士”的建议。其“养士”的主要目的是

A.教授诸子经典,以求“通经致用” B.培养政府官员,扩大统治基础

C.统一思想,维护政治稳定 D.明定规制,确立官学体系

难度: 简单查看答案及解析

-

20世纪初梁启超指出:“吾中国言民族主义者,当于小民族主义之外更提倡大民族主义。小民族主义者何?汉族对于国内他族是也。大民族主义者何?合国内本部属部之诸族以对于国外之诸族是也。”其大民族主义观念在当时的主要价值是

A.协调民族矛盾,缓和社会局势 B.突破传统“天下观”,否定专制

C.凝聚社会力量,挽救民族危机 D.追赶世界潮流,推动改良变革

难度: 简单查看答案及解析

-

孙中山曾说:“余之谋中国革命,其所持主义,有因袭吾国固有之思想者,有规抚欧洲之学说事迹者,有吾所独见而创获者。”其中“吾所独见而创获者”指的是

A.民族主义 B.民权主义 C.民生主义 D.民主主义

难度: 中等查看答案及解析

-

中共中央机关刊物《红旗》(1930年5月)刊载:“以为不要城市工人而用农村包围城市可以取得胜利,这无论在理论上与事实上都是行不通的。假使没有城市做领导,则任何乡村都是不能‘联合起来’的。”这说明当时中共

A.坚持以城市斗争为中心的革命道路 B.走以农村为中心的革命道路失败了

C.还没有找到适合中国国情的道路 D.内部仍存在革命道路选择的分歧

难度: 中等查看答案及解析

-

有学者评论:“抗战之前的中国是传统的、一盘散沙的、领导核心无力而且缺乏代表性的非现代化中国,而抗日战争给中国的历史带来了全新的现代性。”“全新的现代性”是指

A.抗日战争取得了全面的胜利 B.抗战结束促进了现代化建设

C.战争促进中国民族意识觉醒 D.抗日战争促成了全国的统一

难度: 简单查看答案及解析

-

图所示为新中国某一时期中学课本教材封面(上方文字为:彻底埋葬帝修反!),这一历史时期

A.中国民主政治建设基础得以奠定 B.社会主义民主政治制度基本中断

C.奠定了依法治国的重要基础 D.基层民主有一定扩大和加强

难度: 中等查看答案及解析

-

“极端的自由导致极端的奴役”,这是柏拉图批判雅典民主制的核心理念。此语体现了柏拉图的政治观点是

A.民主城邦里应一切自由 B.人人享有直接参政权利

C.直接民主存在体制危机 D.人人有拒绝参政的自由

难度: 简单查看答案及解析

-

《十二铜表法》规定:“出卖的物品纵使交付,非在买受人付清价款或提供担保以满足出卖人的要求后,其所有权并不移转。”该规定反映了

A.罗马法对贵族利益的维护 B.罗马法对私有财产的保护

C.古罗马商品经济高度发达 D.古罗马严格限制商品交换

难度: 简单查看答案及解析

-

1871年《德意志帝国宪法》充分体现了普鲁士容克阶级的政治统治优势,又在经济方面照顾了资产阶级的利益,并使两个阶级互为支撑,成为德意志帝国的统治基础,最终促成了德意志工业化的迅速实现。上述材料表明

A.专制制度与民主制度可以相互补充 B.专制集权符合资产阶级的根本利益

C.容克阶级在政治上能够自我近代化 D.1871年宪法基本符合当时德意志国情

难度: 简单查看答案及解析

-

萨缪尔·亨廷顿在《文明的冲突与世界秩序的重建》中指出:“西方在冷战中获胜带来的不是胜利,而是衰竭。”其依据主要是

A.美国的冷战战略遭遇重大挫折 B.西欧经济发展陷入困境

C.以欧洲为中心的传统格局解体 D.多个力量中心日益崛起

难度: 简单查看答案及解析

-

《全球通史》说:“几十年前还统治全球的欧洲大陆的前途这时似乎是暗淡的、危险的。但20世纪50年代后,东欧和西欧各国却惊人地东山再起。这一复兴同中国日益增长的实力和自信一起导致了一种全新的世界政治格局。美苏短暂的首要地位让位于一种新的多元化社会。这实质上意味着全球地方主义的恢复——至少从政治上来看是如此。”上述材料意在说明

A.冷战时期已呈现政治多极化趋势

B.美苏两极格局已被多极格局所取代

C.世界格局即将呈现“一超多强”局面

D.多极化格局的形成致使地方主义发展

难度: 中等查看答案及解析

-

五四运动被称为创造一种新的现代的文明以挽救中国。“新”的主要表现是

A.知识分子发挥着移风易俗的重要作用

B.激发人们强烈的民族意识和爱国热情

C.弘扬科学和民主成为五四的精神核心

D.爱国主义与宣传马克思主义逐步结合

难度: 简单查看答案及解析

-

有古诗这样描述江南养蚕情景:“东风二月暖洋洋,江南处处蚕桑忙。蚕欲温和桑欲干,明如良玉发奇光。缲成万缕千丝长,大筐小筐随络床。美人抽绎沾唾香,一经一纬机杼张。咿咿轧轧谐宫商,花开锦簇成匹量。莫忧八口无餐粮,朝来镇上添远商。”这反映出当时

A.南方经济相对落后且与外界隔绝 B.小农家庭经营方式趋向多元

C.耕织结合仍是主要生产方式 D.农产品商品化趋势日益明朗

难度: 简单查看答案及解析

-

《唐六典》记载:“凡市,以日中击鼓三百下而众议会;日入前七刻,击钲三百下,散。”晚唐诗人王建的诗:“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。”对这些记载,下列说法正确的是

A.《唐六典》中已有关于夜市的记载 B.文学作品对夜市的描写都不可靠

C.记载失实,夜市在唐代不可能出现 D.可说明唐代的市已有突破性发展

难度: 简单查看答案及解析

-

明嘉靖年间,徽州巨商阮弼经商于芜湖,设“染局”,雇工达千人,使本已有十几家染纺且初具规模的浆染业迈上新台阶。促成这一现象的原因包括

①芜湖有良好的手工业基础 ②该地民族资本相对发达

③该地出现新的生产关系 ④该地国内外市场广阔

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

难度: 简单查看答案及解析

-

《明实录》记载:明成祖即位时即发诏令,“缘海军民人等,近年以来往往私自下番,交通外国今后不许。所司一遵洪武事例禁治”。永乐一年(1404年)又“下令禁民间海船,原有海船者,悉改为平头船。所在有司防其出入”。这两处记载可以证明

A.海禁政策在局部地区出现了松懈 B.当时沿海对外贸易获得发展

C.政府开始允许民间对外贸易 D.明成祖延续了明初的海禁政策

难度: 简单查看答案及解析

-

1584年,《论西方发现》一文中指出,殖民地即使不能直接找到黄金、白银,也肯定能给英国带来财富。新市场将大大刺激英国工业的发展。英国的雇佣机会将增多,许多流民将成为繁忙的工匠。据此可知

A殖民扩张提供了大量自由劳动力 B.殖民扩张给英国带来更多就业机会

C.工业革命急需广阔的海外市场 D.工业生产有利于殖民地人民就业

难度: 简单查看答案及解析

-

中世纪以来世界金融中心的变迁经历了从以佛罗伦萨等独立城市为中心的“北意大利金融”,发展到以阿姆斯特丹为中心的“荷兰金融”,最后到以伦敦为中心的“英国金融”和以纽约华尔街为中心的“美国金融”。这个变迁过程说明世界金融中心的形成

A.发端于新航路开辟 B.受世界贸易和生产力发展支配

C.始终依靠殖民扩张 D.呈现由多极化到单极化的趋势

难度: 中等查看答案及解析

-

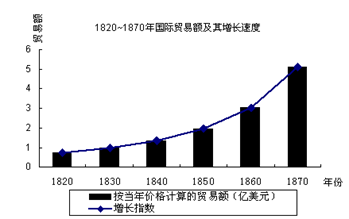

下面是1820年至1870年国际贸易额及其增长速度的演变趋势示意图,这一演变趋势主要取决于

A.工业文明进程的持续发展

B.世界文明融合程度的加深

C.世界经济体系化与制度化的推动

D.全球普遍推行自由主义贸易政策

难度: 简单查看答案及解析

-

张之洞说:“举凡武备所资枪炮、军械、轮船、炮台、火车、电线等项,以及民间日用、农家工作之所需,无一不取资于铁。”这表明张之洞主张

A.发展资本主义经济 B.军用、民用工业并重

C.优先发展基础工业 D.推动国民经济军事化

难度: 中等查看答案及解析

-

1914年12月,民国政府农商部向各省发出饬文称,一战“未始非工商发达之转机,凡各省种种实业,俱应切实整顿,所有大小工厂悉予竭力维持,一面趁外货入口稀少之时,改良土货,仿照外货”。政府发表该饬文旨在

A.反对世界大战 B.倡导民主科学 C.宣扬实业救国 D.维护领土主权

难度: 简单查看答案及解析

-

下表是1890~1933年中国GDP结构即部分经济部门占GDP的百分比(按照1933年价格计算)

1890

1913

1933

种植业、渔业、林业

68.5

67.0

64.0

手工业

7.7

7.7

7.4

现代制造业

0.1

0.6

2.5

采矿业

0.2

0.3

0.8

电力

0.0

0.0

0.5

现代运输和商业

5.1

4.6

4.0

上表反映出当时中国

①自然经济仍然占主导地位 ②现代产业有所发展

③重工业整体发展缓慢 ④官僚资本始终控制着国家经济命脉

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

难度: 中等查看答案及解析

-

当时美国记者鲍大可评论道:“周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向。”这次会议是指

A.雅尔塔会议 B.日内瓦会议 C.万隆会议 D.第26届联大

难度: 简单查看答案及解析