-

“自有民国,八年以来,未见真民意、真民权,有之,自学生此举始耳。”康有为此语称赞的是

A. 义和团运动 B. 新文化运动 C. 五四运动 D. 国民革命

难度: 简单查看答案及解析

-

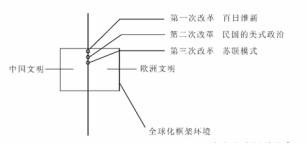

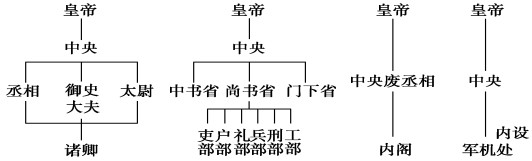

如图,请根据下述图片判断以下说法不正确的是

A.反映皇权和相权之争贯穿于中国古代专制主义中央集权制度的演变之中

B.反映的趋势是皇权逐渐加强,相权逐渐削弱,最终被废止

C.反映的发展趋势易形成暴政,压抑民主政治

D.反映了中央权力的进一步集中

难度: 简单查看答案及解析

-

“神宗既用王安石为参知政事,安石为帝言天下财利所当开辟敛散者,帝然其说,遂创立制置三司条例司”以通天下之利。这说明王安石变法初期的改革重点在于

A.分散宰相权力 B.加强皇权

C.加强军事实力 D.增加财政收入

难度: 简单查看答案及解析

-

明清(鸦片战争前)是中国社会转型的重要时期。这一时期,“转型”的表现是

A.工业文明逐渐确立

B.资本主义萌芽出现并缓慢发展

C.内阁制具备了近代政体的基本特征

D.批判性进步思潮给社会带来了深刻的思想解放

难度: 简单查看答案及解析

-

有学者认为:“中国凭借着在丝绸、瓷器等方面无与匹敌的制造业和出口,与任何国家进行贸易都是顺差。……在1800年以前,欧洲肯定不是世界经济的中心。”按这一观点,18世纪末世界贸易中心最有可能是

A.长安 B.北京 C.上海 D.广州

难度: 简单查看答案及解析

-

17—18世纪开始,法语逐渐打破了拉丁语垄断的局面,直到1919年,法语仍一直是欧洲大 陆外交活动中使用的主要语言。造成这种现象的主要原因可能是

A.法语自身的魅力 B.工业革命的影响

C.启蒙运动的影响 D.文艺复兴的影响

难度: 简单查看答案及解析

-

希腊先哲柏拉图在谈到他生活时代的雅典时说“这里的公民灵魂变得非常敏感,只要有谁建议要稍加约束,他们就觉得受不了,就要大发雷霆……他们真的不要任何人管了,连法律也不放在心上,不管成文的还是不成文的”。这主要表明

A.柏拉图时代的雅典公民充满了自由的精神

B.当时雅典尚没有法律来约束公民

C.柏拉图因为恩师苏格拉底被判有罪而诋毁雅典民主政治

D.雅典的直接民主制使他们面临体制性的危机

难度: 简单查看答案及解析

-

《全球通史》中:“······促成中国文明内聚性的最重要因素,也许是通称为儒家学说的道德准则和文学、思想方面的文化遗产。”要了解儒家思想的精髓,首先要参阅( )

A.《春秋》 B.《尚书》 C.《论语 》 D.《道德经》

难度: 简单查看答案及解析

-

中国传统家族有“长兄如父”“小儿不及长孙”的说法。这些说法体现的是

A.家族和睦

B.等级 秩序

C.贵族世袭

D.宗法观念

难度: 简单查看答案及解析

-

有一所中学要举办一次文艺活动,邀请一些专家学者来校演讲,演讲的主题包括:歌德的诗歌创作、拜伦与希腊独立运动、雨果的小说艺术等,还安排了一个音乐会,有钢琴家表演一场“舒伯特之夜”。这次文化活动的主题,应当定为

A.启蒙运动的学术

B.印象派的文化风格

C.浪漫主义的文艺

D.后现代主义的艺术

难度: 简单查看答案及解析

-

图7解读正确的是

A.中国

古代科技一直领先于西方

B.15世纪中西方科技发展趋势出现逆转

C.公元前后中国科技达到最高峰

D.公元前后到10世纪中国科技走向衰落

难度: 简单查看答案及解析

-

1930年6月,李立三在《新的革命高潮前面的诸问题》中写到:“乡村是统治阶级的四肢,城市才是他们的头脑与心腹,单只斩断了他的四肢,而没有斩断他的头脑、炸裂他的心腹,还不能制他最后的死命。”这表明

A.中共还没有找到中国革命的新道路

B.他认清了当时中国的国情

C.他认识到农民阶级力量的伟大

D.他反对工农武装割据理论

难度: 简单查看答案及解析

-

据日本媒体报道,日本名古屋市长河村隆之2月20日(2012年)与到访的中共南京市委常委刘志伟等人举行会谈,在提到日军“南京大屠杀”时河村隆之表示,“的确存在常规的战斗行为,但我认为南京(大屠杀)事件并未发生过。”从历史研究的角度,南京大屠杀的事实认定关键取决于

A.认识事实的态度 B.掌握直接史料和证据

C.国

际社会的定论 D.后人的总结和认识

难度: 简单查看答案及解析

-

《左传》记载晋国大夫赵简子曾于公元前493年作战时宣誓说:“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡,士田十万,庶人工商遂。”这反映出当时

A.分封制遭到破坏

B.分封等级秩序变动

C.郡县行政组织出现

D.县的面积比郡大

难度: 简单查看答案及解析

-

秦汉以后,中国存在一种“官无封建,而吏有封建”的政治现象。它指的是官员和胥吏(旧时官府中办理文书的小吏)的职位均不得世袭,但胥吏却常常利用办事程序繁琐、官员不熟悉政务之机,使其职位实际成为自家的“封建”领地。这种现象的出现主要源于

A.分封制的长期存在 B.官僚政治的弊端

C.中央集权的削弱 D.行政效率的低下

难度: 简单查看答案及解析

-

《左传》记载:“昔武王克商,光有天下,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人。”由此可以判断出

①周武王是周朝的第一位君主

②周朝已经开始实行分封制

③分封制的实行有利于稳固政治统治

④分封的对象主要是姬姓子弟

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

难度: 简单查看答案及解析

-

唐德刚在《晚清七十年》中提出,中国历史的社会政治形态发展可分为封建、帝制与民治这三大阶段。从封建转帝制是第一次转型,下列选项属于这一历史时期转型特征的是

A.由“公天下”至“家天下” B.专制社会向民主社会转型

C.农业文明向工业文明转型 D.贵

族政治向官僚政治转型

难度: 中等查看答案及解析

-

据欧阳修《新唐书·宗室列传赞》记载:“然建侯、置守,如质文递救,亦不可一

概责也。救土崩之难,莫如建诸侯

;削尾大之势,莫如置守宰……故王者视所救为之,勿及于敝则善矣。”这段话反映的政治主张主要是

A.君王应注意“封建”与“郡县”相互平衡

B.郡国并行制有利于加强君主专制中央集权

C.郡县单轨比封建郡县双轨一体更有优越性

D.汉以来皇帝制度一直都有封建制相伴随

难度: 简单查看答案及解析

-

西方古典作品《阿提卡之夜》记载,“一个审判官或仲裁官,受命于出庭辩论时[审讯案件],而他们被揭穿在[这个]案件中接受金钱贿赂”,依据《十二铜表法》第九表第三条应被处以死刑。由此判断,制定这一法律条文的目的是

A.强调法律面前人人平等 B.充分保护平民权益

C.确保私有财产不受侵犯 D.限制贵族滥

用权力

难度: 简单查看答案及解析

-

西方社会在发展过程中形成了平等、法制的社会观念,而古老的中国则衍生出对权力的膜拜和鲜明的等级尊卑秩序。造成 这种差别的主要原因是

A.生活方式上动与静的差别

B.经营方式上开放与封闭的差别

C.经济形态上商品经济与农耕经济的差别

D.文化观念上个人主义与集体主义的差别

难度: 简单查看答案及解析

-

1841年,英国辉格党政府首相墨尔本在一次内阁会议上就阁员之间的意见分歧表态说

:“我实际上不在乎哪一个好,我在乎的是,不管我们对外说什么,我们要说同样的话。”后因托利党在议会选举中获得多数,墨尔本内阁辞职。这反映出,当时英国

A.内部意见一致是内阁制主要原则

B.首相与普通阁员享有平等权力

C.内阁集体责任制基本成形

D.政党之间的斗争决定内阁政策

难度: 简单查看答案及解析

-

美国1787年宪法确立了一套“地域和体制的双向平衡机制”,是孟德斯鸠“以权力制约权力”学说的第一次较好贯彻,对美国政治体制产生重大影响。美国的分权制衡机制体现在

①各州和联邦政府之间

②联邦政府的立法、行政、司法之间

③国会参众两院之间

④民主党与共和党对垒与交替执政

A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

难度: 简单查看答案及解析

-

某次战争后,英国外交大臣勃罗叠立克在议会发表演说:“中国此后仍须以华人制华地,凡有意开通中国之人,应该小心谨慎,团匪之事即可取以为鉴。”该战争应是

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

难度: 简单查看答案及解析

-

《中国国民党第一次全国代表大会宣言》指出:“国民党之民权主义……复行直接民权。即为国民者,不但有选举权,且兼有创制复决罢官诸权也……为一般平民所共有……凡真正反对帝国主义之个人及团体,均得享有一切自由及权利。”宣言在此强调

①实行普遍平等的民权 ②个人拥有的政治权利

③民权与反帝相结合 ④改变国家政体

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

难度: 简单查看答案及解析

-

根据统计,国民政府在1938—1940年先后组织的大战役有:南昌会战、随枣会战、第一次长沙会战、1939年冬季攻势、桂南战役、绥西作战和枣宜会战等。这七次战役规模相当大,地域涵盖华东、华北、华中和西南地区,每次日军投入的兵力均在8—10万,中国军队投入的兵力至少在20万以上。……两年间,国民党军队共毙俘日军263,251人,同时也付出了1,019,911人的重大伤亡。”材料要说明的观点是1938—1940年间

A.国民党和共产党都是抗日的中流砥柱

B.国民党积极

抗战,给日军沉重的打击

C.国共合作抗战,取得了抗战的胜利

D.人民群众积极支持抗战,给日寇沉重的打击

难度: 简单查看答案及解析