-

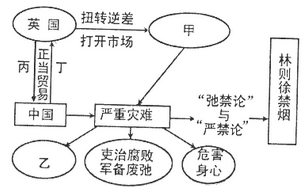

下图是鸦片战争爆发背景示意图,图中甲、乙、丙、丁四处按顺序应该填写的内容是( )

A.鸦片走私、财政危机、入超、出超

B.开埠通商、民族危机、宗主国、殖民地

C.开埠通商、自然经济解体、商品倾销、原料出口

D.鸦片走私、民族危机、出超、入超

难度: 简单查看答案及解析

-

在1844年中美《望厦条约》和中法《黄埔条约》中,针对货物进出口税率,分别规定为“中国日后欲将税例更变,须与合众国领事等官议允”和“应与佛兰西会同议允后,方可酌改”。这些条款规定表明( )

A.适应了西方列强资本输出的要求

B.中国闭关锁国政策宣告破产

C.列强获得与中国同等的关税制定权

D.中国由此丧失了关税自主权

难度: 简单查看答案及解析

-

中日甲午战争爆发前夕李鸿章多次提及,“己付各国公论”,英、俄等国“必有办法”;“我不先与开仗,彼谅不动手”。据此分析,李鸿章寄希望于列强调停的原因是( )

A.中国综合国力比日本差

B.日本的侵略活动破坏了世界和平

C.清政府对西方列强长期实行友好政策

D.日本的侵略会危及西方列强的在华利益

难度: 简单查看答案及解析

-

鸦片战争后的西方传教活动同以往相比,有了明显的不同,民教冲突不断,教案频发,最终爆发了规模浩大的义和团运动。造成这一时期“教案频发”的主要原因在于( )

A.清政府允许传教士在华传教

B.民族危机严重激化了民教冲突

C.太平天国运动宣扬拜上帝教

D.中国民众固有的仇洋排外心理

难度: 简单查看答案及解析

-

19世纪末20世纪初,清政府沦为“洋人的朝廷”。以下各项最能体现这一观点的是( )

A.允许外国商人在中国内地经商 B.允许外国在通商口岸开设工厂

C.义和团运动后“惩办首祸诸臣” D.允许外国公使进驻北京

难度: 简单查看答案及解析

-

有人在评价辛亥革命时说:“革命本身是流血是破坏,但辛亥革命最后走向了和平解决,这里面体现了中国人的智慧。”这里的“智慧”是指( )

A.袁世凯玩弄政治权术 B.革命派力主民主共和

C.各派力量的相互妥协 D.西方列强的推波助澜

难度: 简单查看答案及解析

-

中华民国南京临时政府时期政体采用美国式的总统制,但在《中华民国临时约法》中却将总统制改为法国式的内阁制。这一修改( )

A.是当时中国人民的共同愿望

B.避免了政权的频繁更替和政局动荡

C.体现了孙中山政治理念的改变

D.反映了革命派有“因人设法”的嫌疑

难度: 简单查看答案及解析

-

陈旭麓在《近代中国的新陈代谢》一书中曾指出,近代中国经历了从忠君爱国到抑君爱国再到叛君爱国的过程。最能体现这一过程的是( )

A.洋务运动—戊戌变法—清末新政

B.洋务运动—戊戌变法—辛亥革命

C.太平天国运动—洋务运动—戊戌变法

D.太平天国运动—清末新政—辛亥革命

难度: 简单查看答案及解析

-

中国在巴黎和会外交失败的消息传到国内后,出现了学生罢课、工人罢工、商人罢市,一些北洋军阀也参与了进来。上述现象表明五四运动属于( )

A.资产阶级运动 B.社会主义运动

C.民族主义运动 D.自由主义运动

难度: 简单查看答案及解析

-

“资产阶级不仅锻造了置自身于死地的武器;它还产生了将要运用这种武器的人—现代的工人,即无产者。”这段话出自( )

A.《土地法令》 B.《共产党宣言》

C.《四月提纲》 D.《和平法令》

难度: 简单查看答案及解析

-

马克思曾对巴黎公社做过如此评价:“它不是为了把国家政权从统治阶级这个集团转给另一集团而进行的革命,它是为了粉碎这个阶级统治的凶恶机器而进行的革命。”由此可判断巴黎公社( )

A.是世界上第一个社会主义国家 B.实行了直接民主的政治制度

C.其政权性质是无产阶级专政 D.将马克思主义从理想变为现实

难度: 简单查看答案及解析

-

“俄国十月革命不是马克思主义原本意义上的社会主义革命,即资本主义已经不能容纳生产力的发展而被社会主义取代的革命,而是在俄国以资本主义方式进行的传导型现代化受到阻碍的背景下发生并取得成功的。”这段话表明( )

A.资本主义制度已不能容纳生产力发展的需要

B.十月革命的发生是对马克思主义的否定

C.十月革命为发达国家开创了一条崭新的现代化道路

D.十月革命是对马克思主义在新形势下的继承和发展

难度: 中等查看答案及解析

-

陈独秀说,党的“一大”时“无产阶级专政悬在半空”,到“二大”时“就脚踏实地了,有了规章,找到了中国实际的联系并决定了党要走的道路。”这是指中共“二大”( )

A.制定了党的最高纲领

B.找到了中国革命取得胜利的正确道路

C.制定了党的民主革命纲领

D.改变斗争策略,决定与国民党合作

难度: 中等查看答案及解析

-

旧军军机电报第一号:“晚上10点钟,暴决的中国军队在北大营西侧,破坏南满铁路袭击守备队,双方正冲突中……冲突完全是由一些偶然因素引起的。”这一电报( )

A.是对九一八事变的客观描述

B.是研究中国开始全面抗战的珍贵史料

C.是当时的记载,有一定的史料价值

D.所述事件可能发生于中日甲午战争时期

难度: 中等查看答案及解析

-

1935年起,蒋介石就通过一些渠道寻找共产党进行秘密接触:令驻苏武官邓文仪找中共驻共产国际代表谈判;通过中共党员董健吾秘密向中共中央转达国民党要求谈判的信息。这反映了( )

A.共产国际要求国共停止内战 B.国民党放弃了武力剿共方针

C.外部环境推动两党关系转折 D.西安事变推动政治局势改变

难度: 中等查看答案及解析

-

毛泽东说:“美国是自由世界的核心,民主的保护神,人民的朋友,专制者的敌人。所有封建专制统治者都把美国当眼中钉。”毛泽东的这一言论可能出现于( )

A.国民革命时期 B.国共十年对峙时期

C.抗日战争时期 D.解放战争时期

难度: 简单查看答案及解析

-

1945年抗战胜利后,重庆某大报副刊刊出一则谜语,谜面是日本投降,谜底是打一中国古代名人。结果出现了不同的谜底:屈原(原子弹)和苏武(苏联出兵),周恩来则认为是“共工氏”(传说中的水神),还有人认为谜底是华佗(拖,意为牵制)。这些不同的谜底说明( )

A.国民党正面战场抗战的功绩被忽视

B.国际援助是抗战胜利的决定性因素

C.中国共产党是抗战胜利的中流砥柱

D.人们对抗战胜利不同的理解和认识

难度: 中等查看答案及解析

-

美国著名未来学家约翰·乃尔比特在《中国大趋势》中写道:“中国没有以民主的名义使自己陷入政党争斗的局面,而是以一党体制实现现代化。”这是指新中国实行了( )

A.中共领导下的多党合作制度

B.人民代表大会制度

C.民族区域自治制度

D.高度集中的计划经济体制

难度: 简单查看答案及解析

-

美国历史学家费正清在《观察中国》一书中写到:“他们每天都亲眼目睹少年们在‘阶级斗争’的借口下,对长辈进行抢劫、报复、打骂和侮辱;他们必须出席公开批判邻居、朋友、同事和父母的大会,甚至还要积极发言„„”费正清笔下的历史事件( )

A.清除了党内的走资派 B.破坏了民主和法制

C.让群众全面夺取了政权 D.推动了思想的自由发展

难度: 中等查看答案及解析

-

1978年,邓小平说:“为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。”在此,邓小平强调的是( )

A.法律至上原则 B.法律面前人人平等

C.依法治国原则 D.人民主权原则

难度: 中等查看答案及解析

-

邓小平在(我们对香港问题的基本立场》一文中讲到:“这些方针政策应该不仅是香港人民可以接受的,而且在香港的其它投资者首先是英国也能够接受,因为对他们也有好处!”邓小平所指方针政策的目的在于( )

A.确保一国两制在香港的实施 B.保持香港的长期繁荣稳定

C.换取英国在香港问题上妥协 D.争取香港同胞的广泛支持

难度: 中等查看答案及解析

-

1947-1948年间,西方国家决定在德国的占领区发行新货币。苏联针锋相对,也发行了新货币并封锁了西方占领区通向西柏林的通道,从而引发第一次“柏林危机”。苏联这一做法( )

A.表明苏联掌握战略优势 B.造成了北约与华约的全面对峙

C.加速了德国的分裂 D.揭开了美苏“冷战”的序幕

难度: 中等查看答案及解析

-

1972年,日本外相大平正芳在记者招待会上说:“旧本跟着美国脚步走的时代已经过去了。”这表明( )

A.日本正谋求政治大国地位

B.日本已经摆脱了美国的控制

C.国际格局由“冷战”对峙到多极鼎立

D.美国逐渐放松了对日本的外交制约

难度: 简单查看答案及解析

-

法里德·扎卡里亚在(后美国时代》一书中认为:“我们目前正在经历的则是现代史上的第三次权力转变,或可称为群雄竞争时代。”“第三次权力转变”是指( )

A.苏联成为世界性强国 B.第三世界力量的兴起

C.世界多极化趋势加强 D.美国霸权地位的加强

难度: 中等查看答案及解析

-

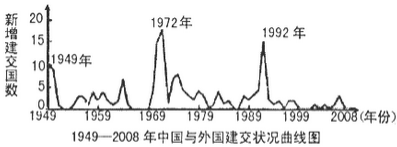

观察下图,据此判断下列表述正确的是( )

A.1949年出现建交高峰是因为中国提出和平共处五项原则

B.1972年建交高峰的出现打破了美国对中国的孤立和封锁

C.1992年出现建交高峰是因为第三世界国家的支持

D.三次建交高峰都是中国坚持独立自主的和平外交政策的结果

难度: 中等查看答案及解析