-

【历史——选修1:历史上重大改革回眸】

材料西周工匠集中在官府设立的作坊内,职业世袭,世代为官府劳作。长期以来,官营作坊的工匠主要来自官奴婢、刑徒和征调来无偿服役的民间工匠。元代实行匠籍制度,官府工匠世代不得脱籍,不允许从事私人生产。明代匠籍制度下的工匠必须定期到官府作坊服役,在政治上社会地位低下。明代民户为三等,“曰民、曰军、曰匠”,匠户最为卑贱。其中“匠”世代不能转业脱籍,不得做官。明成化二十一年(公元一四八五年),发布了班匠以银代役的法令,根据法令,凡愿出银者可以出银代役,不愿者仍旧当班,这是双轨并行的办法。清王朝建立后,于顺治二年就下令废除匠籍。班匠制度废除后,官营手工业缺乏必要的技术工匠和一般工匠,致使官营手工业逐渐趋于衰落。

——转引自《中国古代经济简史》

(1)依据材料结合所学知识,指出中国古代匠籍制度的变化趋势及原因

(2)分析清朝废除匠籍制度的影响。

难度: 中等查看答案及解析

-

【选修——中外历史人物评说】

材料顾维钧,中国近现代史上最卓越的外交家之一。1918年11月,代表中国政府出席巴黎和会。会上日本政府要求以战胜国的身份接管战败国德国在中国山东的一切权益。顾维钧为此准备了《山东问题说贴》,力陈中国不能放弃孔夫子的诞生地山东,犹如基督徒不能放弃圣地耶路撒冷,震撼欧美代表,扭转了舆论形势并博取列强同情。后由于意大利退出和会,英、法、美害怕日本也退出而导致和会流产,于是将德国在山东的权益转让给了日本。此时中国代表团团长陆征祥离开巴黎。因此顾维钧实际上暂摄团长职权,在他的主持下,中国代表团拒绝在《凡尔赛和约》上签字。

——摘编自熊志勇、苏浩《中国近现代外交史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析顾维钧代表中国参加巴黎和会的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评述顾维钧巴黎之行。

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读材料,完成下列要求。

材料一:明朝中后期至19世纪中叶以前,苏州是中国唯一拥有全国经济中心地位的城市。苏州“首重机业,城东比户皆然”,丝绸、棉布行销全国各省,“其外洋如高丽、印度以及欧美各国,莫不有销路”。鸦片战争之后,“洋布盛行,布市销减”,“蚕棉得丰岁,而皆不偿本”。据统计,道光年间苏州尚有12000余部织机,到1880年织机仅有5800部。苏州的手工业行会众多,许多行会在19世纪七八十年代还对产品划定统一的价格,并实施统一工价,以限制竞争和自由雇佣。20世纪二三十年代,棉布、棉纱、茶丝和米的贸易都不再经流苏州,转而经由上海。

——王卫平《明清时期江南城市史研究》

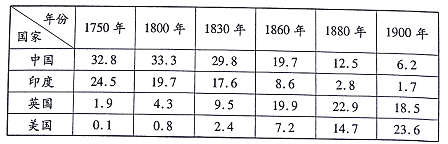

材料二:世界制造业产量的相对份额(1750-1900)

一保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期至20世纪二三十年代苏州经济地位的变化,并分析导致其变化的主要原因。

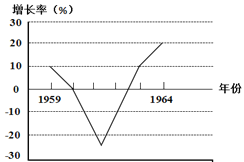

(2)根据材料二,概括说明1750-1900年问东西方世界制造业变化的趋势。结合所学知识,简要分析发生这一变化的原因。

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读材料,完成下列要求。

材料新中国户籍制度改革大事记:

新中国成立初期,我国没有严格的户籍管理制度,人们可以自由迁徙。

1958年1月9日颁布了新中国第一部户籍制度《中华人民共和国户口登记条例》,以法律形式严格限制农民进入城市,限制城市间人口流动,标志着我国跨入了长达半个多世纪的户籍时代和公民自由迁徙权利的实际丧失。

1985年9月全国人大常委会通过《中华人民共和国居民身份证条例》,人不分城乡均发身份证验证身份,方便人口流动自由择业。

20世纪90年代中后期,上海、深圳、广州等改革开放的前沿城市开始施行“蓝印户口”政策——投资购买当地政府规定的房产,或者满足投资金额、纳税额、解决就业等条件,可以给予蓝印户口。

2001年10月1日,中国以两万多个小城镇为重点,推行户籍制度改革,在小城镇拥有固定住所和合法收入的外来人口均可办理小城镇户口,与当地原有城镇居民享有同等权利,履行同等义务。

2014年7月30日,国务院发布文件,将取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的“蓝印户口”等户口类型,统一登记为居民户口。

——摘编自《中国当代户籍制度的变迁》

解读材料,提炼出一个观点,并结合中国现代史的相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合。)

难度: 中等查看答案及解析

-

【历史——选修3:20世纪的战争与和平】

材料一美国在1947年间选择了退出东亚大陆,转向构建以日本为中心的亚洲战略;苏联选择在东亚地区(包括南亚)推进革命运动。

材料二从20世纪70年代前期开始,苏联急剧扩大对外援助和军事干涉,使很多东亚国家因感受到苏联威胁而逐步走上联合的道路。当时东亚主要国家都把防止苏联扩张视为战略优先,它们之间作出各种妥协,搁置诸多争议,建立起反苏联合战线,获得了安心进行经济建设的安全保障。所以,冷战就是通过这样的战略共识和战术妥协构建了东亚地区繁荣所必不可少的合作条件,从而成就了当今的东亚繁荣。

——以上材料均据《冷战与战后东亚国际秩序:影响及后果》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1947年美苏对东亚政策转变的原因和影响。

(2)结合所学知识论证材料二的观点。

难度: 中等查看答案及解析