-

有海外媒体提出,“一带一路规划就是确定让中国过剩产能‘走出去’的中国版马歇尔计划。”而中国学者对此基本持反对观点,其原因有可能是马歇尔计划实际上

A. 推动了欧洲的分裂与对峙

B. 奠定了战后两极格局的基本框架

C. 把欧洲纳入美国的势力范围

D. 导致了两大军事政治集团的对抗

难度: 极难查看答案及解析

-

城邦一词来自英译“city-states”。该词是希腊文中“polis”一词的翻译,有学者认为这种译法并不严密。因为“polis”最重要的含义是精神上的而非物质上的。你认为最接近其原意的是

A. 城市国家 B. 邦联国家 C. 公民国家 D. 殖民国家

难度: 极难查看答案及解析

-

19世纪末英国在海外营业的银行共有25家,并在各地设立了很多分行。各殖民地设立的银行机构更多,1904年共有50个殖民地银行和2279个分行;到1910年殖民地银行增至72个,分行达5449个。造成这种现象的原因是

A. 自由主义的盛行 B. 世界市场的形成 C. 垄断资本的膨胀 D. 资本输出的带动

难度: 中等查看答案及解析

-

新任美国总统特朗普2017年1月签署的暂停中东七国移民入境的行政命令(“禁穆令”)被联邦法院法官裁定为违反宪法,立即暂停。这一“违宪”裁决直接表明美国总统

A. 受到美国选民的制约

B. 受到立法机关的制约

C. 受到司法机关的制约

D. 受到各州政府的制约

难度: 中等查看答案及解析

-

欧洲启蒙思想家大多认为:国家是“必不可少的恶”,是人们不得已而为之的一种强制工具。为此,他们都主张

A. 推翻君主制,建立共和制

B. 消灭私有制,实现社会平等

C. 建立有效机制,实现权力制衡

D. 取消国家机构,实现公民自治

难度: 简单查看答案及解析

-

瑞士学者雅各布•布克哈特曾说,“一个奇怪的事实是:这个新文化的某些最热心的提倡者是最虔诚地敬上帝的人乃至是禁欲主义者……所有这些倾向的结果就是:佛罗伦萨的柏拉图学院有意识地以调和古代精神和基督教精神作为它的目标,这是那个时代的人文主义中一个引人注目的绿洲。”这一时期的“人文主义”

A. 主张信仰得救,倡导王权至上

B. 追求民主法治,反对禁欲苦行

C. 体现新旧交融,彰显人性价值

D. 抨击君主专制,提倡信仰自由

难度: 困难查看答案及解析

-

从1559年到1620年,英国占有超过40座庄园的土地显贵由原来的39个锐减至19个。17世纪初,大约2/3的英国旧贵族在财政上不仅人不敷出,甚至濒临破产。材料中这种变化出现的原因是

A. 生产萎缩使产品供应出现不足 B. 土地显贵追求享受购买奢侈品

C. 殖民掠夺使金银输入越来越多 D. 新兴资产阶级已代替上地贵族

难度: 中等查看答案及解析

-

伦敦国际战略研究所所长约翰·齐普曼认为:“美国的权力虽然强大到能设定国际行动日程,但却无力有效地在全球执行这样的日程,其他强权无论是国家还是次国家都有力量足以对抗美国的日程,但是却无力塑造有吸引力的替代品或推行不受外界影响而又能持久的地区日程。”对此理解正确的是

A. 多极化趋势日渐加强 B. 地区性力量逐步崛起

C. 美国建立起单极世界 D. 一超与多强局面并存

难度: 中等查看答案及解析

-

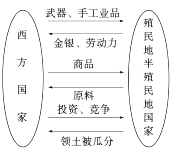

对下图所示的主题概括最准确的是

A. 西方列强侵略手段日趋隐蔽

B. 工业文明对中国的冲击

C. 世界市场的逐步形成

D. 经济全球化的到来

难度: 中等查看答案及解析

-

“产业革命的实质,既不是发生在煤炭、钢铁、纺织工业中引人注目的变革,也不是蒸汽机的发展,而是用竞争取代了先前主宰着财富的生产和分配的中世纪规则。”下列选项对材料中“产业革命实质”的认识最准确的是

A. 机器生产取代手工劳动 B. 确立自由市场制度

C. 强调生产重于消费分配 D. 重视调整经济结构

难度: 中等查看答案及解析

-

中世纪晚期,在英格兰东部、西部和约克郡地区出现了“乡村制造业活动”:商人发放原材料,回收产品,销往海内外。这一现象说明

A. 工业革命已经在英国开始 B. 自由劳动制度占主导地位

C. 工业发展基于扩大的市场 D. 工业化促进农村经济转型

难度: 困难查看答案及解析

-

1936年,美国国会通过《土壤保持和作物调配法》,该法规定给土地休耕的农场主休耕补贴,换得他们放弃种植,削减粮食生产。该立法主要是为了

A. 减少农业产量稳定农产品价格 B. 加强土壤保持以维扩生态平衡

C. 通过补贴促进国内货币的流通 D. 取得农场主对政府政策的支持

难度: 中等查看答案及解析

-

以20世纪70年代的石油危机为契机,苏联成为世界第一大石油出口国和粮食进口国。1985年,美国里根政府实行“逆向石油冲击”战略,向世界市场注入大量石油,导致世界油价下跌了129%,苏联损失惨重。这表明

A. 粮食问题严重动摇了苏联社会经济基础

B. 石油成为与美国进行军备竞赛财政基础

C. 石油危机成为导致苏联解体的根本原因

D. 苏联忽视国民经济结构的调整代价沉重

难度: 中等查看答案及解析

-

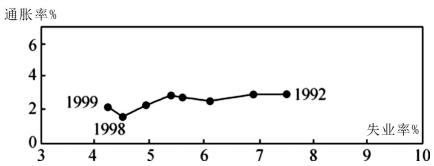

下图是美国“1992~1998年失业率与通货膨胀率相互关系的变化示意图”。导致其变化的主要原因是

A. 政府减少对经济的干预 B. 新经济发展模式的实施

C. 国家垄断资本主义的推动 D. 社会福利制度的发展完善

难度: 中等查看答案及解析

-

这是一项前所未有的政治构想,借着永久性的安排(至少是长久性的),进而统一各个主权国家经济活动、法律系统(就某种程序而言)。”为此构想奠定基础的是

A. 欧洲煤钢共同体 B. 亚太经合组织

C. 北美自由贸易区 D. 不结盟运动

难度: 中等查看答案及解析

-

在过去,每个国家的经济体内部都保持相当程度的独立。用一个比喻:全世界各地就像许多独立的水桶,每一桶水的水面有高有低。WTO成立,所有水桶的底部都用管道连接,彼此互通。于是,劳动力便宜的地方成为生产基地;购买力大的地方,成为消费市场。本来只在国家之内的产销分配,转而成为全球性的产销平衡。这说明了

A. 全球化下国际分工体系不平等 B. 全球化扩大了经济运行的规模

C. 全球化带来的影响有利有弊 D. 全球化有利于发挥各自的优势

难度: 中等查看答案及解析

-

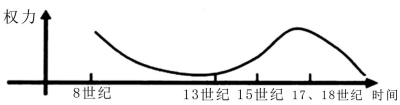

下列示意图最有可能反映的是西欧

A. 世俗王权的演变 C.教会势力的演变

B. 资产阶级力量的变化 D.市民阶层力量的变化

难度: 中等查看答案及解析

-

有人在评价某科学家时指出:在他的宇宙里,“每一种现象都带有欺骗性,物质和能量可以相互转换,双胞胎以不同的速度衰老,平行线可以交叉,光线弯曲的径迹可以缠绕宇宙”。据此判断,该科学家的理论( )

A. 标志着人类科学时代的到来 B. 否定了经典力学的绝对时空观

C. 奠定了近代实验科学的基础 D. 开启了人们对微观世界的认识

难度: 简单查看答案及解析

-

某位作家在为自己的作品写前言时宣称:“我不过是位历史学家的书记而己……收集激情的主要事实,描绘各种性格,选择社会上的主要事件……写出一部史学家们忘写的历史,即风俗史。”该作品是

A. 《巴黎圣母院》 B. 《等待戈多》 C. 《人间喜剧》 D. 《百年孤独》

难度: 中等查看答案及解析

-

1640—1660年革命期间,尽管英国资产阶级和新贵族处死了国王、推翻了斯图亚特王朝,建立了共和国,但仍有学者认为,与前者相比,从历史的视角来看,1688年“光荣革命”的革命性更强。这是因为

A. 前者的革命措施过于超前且多暴力 B. 后者通过不流血的温和方式成功夺权

C. 后者成功引发了不可逆转的政治转型 D. 前者的革命影响波及面过窄且短暂

难度: 中等查看答案及解析

-

下图为19世纪末期关于稗斯麦的一幅讽刺漫画,由此可以得知当时德国

A. 虚拟的资产阶级民主 B. 民众毫无民主的权利

C. 宰相享有最高的立法权 D. 尚未确立近代代议制度

难度: 中等查看答案及解析

-

“打个比方,商品经济发展是一个能量巨大的蓄水池,东西方贸易逆差是一块巨石,巨石砸向水池,激起欧洲货币短缺的阵阵波浪,这种波浪通过地区间各种贸易关系传播,最终在伊比利亚半岛找到泄洪口。”由此不可以得出

A. 新航路开辟的经济根源 B. 新航路开辟的社会根源

C. 新航路开辟打破世界孤立隔绝的状态 D. 葡萄牙西班牙走在新航路开辟的前列

难度: 中等查看答案及解析