-

“古者舜耕历山,陶河滨,鱼雷泽,尧得之服泽之阳,举以为天子。”后世的哪一思想最能说明这一现象

A.儒家“仁爱”思想 B.墨家“尚贤”思想

C.道家“无为”思想 D.法家“法治”思想

难度: 中等查看答案及解析

-

《颜氏家训》载:南北朝时,梁朝的士大夫“出则车舆,入则扶侍……及侯景之乱,肤脆骨柔,不堪行步,体嬴气弱,不耐寒暑”,在仓猝变乱中坐以待毙。该记载可用于说明南北朝时期

A.叛乱寥寥无几 B.气候反常恶劣

C.人民体质赢弱 D.选官存在弊端

难度: 中等查看答案及解析

-

史载,明朝后期“富者百人而一,贫者十人而九,……金令司(注:管理之意)天,钱神卓地,贪婪罔极,骨肉相残。”造成此现象的主要原因是

A.商品经济的发展

B.资本主义萌芽的出现

C.农业人口的增加

D.政府管理商业的加强

难度: 中等查看答案及解析

-

《庚子诗鉴》载,1900年间,拳民搜索教堂,“见蜡人不能辨,以为人蜡。遇粤之荔枝干,又以为人眼,相与痛詈西人,暴其惨酷。”据此推断出符合史实的结论是

A.中华文化与西方文化碰撞后产生了敌意

B.义和团能正确区分外来侵略和近代文明

C.清政府成为了列强“以华制华”的工具

D.农民阶级完全认清了基督教的反动本质

难度: 中等查看答案及解析

-

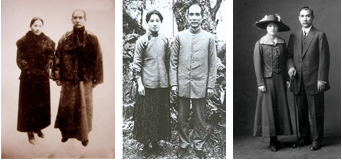

观察孙中山与宋庆龄的穿着,从中可以推断出民国时期着装的特征是

A.呆板保守,讲究等级 B.新旧并存,中西合璧

C.追新慕异,抛弃传统 D.强调斗争,突出革命

难度: 中等查看答案及解析

-

1954年,有报道说:“中国的大多数农民们都遭遇了向资本主义靠拢的自发趋势。”属于这种趋势的行为是

A.配合政府将土地交给生产合作社

B.支持政府将自家的铁锅用于炼铁

C.痛恨政府对粮食的产量浮夸报道

D.反对政府将家里的财物上缴充公

难度: 中等查看答案及解析

-

古希腊的一位思想家曾说:“智慧的人总是做美而好的事情,愚昧的人则不可能做美而好的事,即使他们试着去做,也是要失败的……很显然,正义的事和其他一切道德的行为,就都是智慧。”据此言论,该思想家最可能是

A.苏格拉底 B.普罗泰戈拉 C.亚里士多德 D.屋大维

难度: 中等查看答案及解析

-

1834年,英国发生了一件意义深远的事情,……那就是东印度公司对华贸易垄断特权被取消。其取消的主要原因是

A.中国已沦为英国的殖民地

B.英国不再对华进行经济侵略

C.受到自由贸易思想的影响

D.资本输出成为主要侵略方式

难度: 中等查看答案及解析

-

“他们的基本政治倾向是反对封建特权制度和天主教会,向往合理的社会,主张一切制度和观念要在理性的审判庭上受到批判和衡量。”文中的“他们”生活在

A.中世纪时期 B.文艺复兴时期

C.宗教改革时期 D.启蒙运动时期

难度: 中等查看答案及解析

-

1947年3月,杜鲁门总统在国会发表演说,明确宣布:“援助那些自由人民,他们正在抵御少数武装力量或者外部压力试图强加给他们的征服。”这一演说

A.意味着两级格局最终形成

B.有利于维护地区之间的和平

C.拉开了美苏“冷战”的序幕

D.反映了美国的全球扩张政策

难度: 中等查看答案及解析

-

2005年,美国纽约州开始将中国农历的大年初一定为全州的法定节日。与此同时,“中国式”圣诞节也在中国悄然兴起,与之相关的生意非常红火。对这一现象解读最准确的是

A.美中两国相互进行文化渗透

B.得益于改革开放政策的实施

C.经济全球化的影响日趋广泛

D.中国人崇洋的思想日益严重

难度: 中等查看答案及解析

-

19世纪30—70年代出现了一种建筑创作潮流。它“在艺术上强调个性,提倡自然主义,在建筑上则表现为追求超尘脱俗的趣味和异国情调。”文中的“它”是指

A.古典主义 B.浪漫主义

C.现实主义 D.现代主义

难度: 中等查看答案及解析