-

“1926年9月被人嗤之以鼻的国民党人攻下了长沙岳州武昌和汉口。1927年春他们拿下了南京和上海,到1928年6月,北京和整个中国北方都归他们统治了。”这则新闻报道反应的中国政局变化是指( )

A.国民党反袁斗争取得胜利 B.北洋军阀的统治基本结束

C.日本侵华受到有效遏制 D.国民党发动第五次“围剿”

难度: 简单查看答案及解析

-

有学者认为:“西方现代化经过几百年的发展,其优势与弊端都已经十分清楚。二战后,人们企图修补这个社会,修补在两个方向上进行,一是修补资本主义,二是修正民族国家。后者修正的方向是企图‘超越’民族国家,但并不是消灭民族国家。”下列表现分别符合这“两个方向”的是

A.实行“混合经济”和建立欧洲共同体

B.社会主义阵营的建立和建立各种国际组织

C.大力发展科学技术和推行社会福利政策

D.第三次科技革命和布雷顿森林体系的建立

难度: 中等查看答案及解析

-

美国汉学家白彬菊指出:军机处实现了从“君主专政”向“大臣行政”、从“直接的帝国个人专制”向“君臣联合行政”的转变,这种变化使清政权在“中年”时走向昌盛,并最终延长了其寿命。作者旨在说明军机处的设立

A. 使君主专制达到顶峰

B. 有利于建立高效政府

C. 对皇帝权力有所约束

D. 借鉴了西方民主制度

难度: 中等查看答案及解析

-

礼是指较固定的行为准则,敬鬼神节仪尤成为原初的礼的核心部分;但春秋时,礼经人为理性化而被灌入政治人文主义内容。这一变化主要体现了( )

A. 人的自觉意识觉醒 B. 社会等级秩序的恢复

C. 礼制社会功能加强 D. 孔子地位的社会认可

难度: 中等查看答案及解析

-

辛亥革命后建立了民主共和国,但此后专制政权又相继建立。可为这一历史现象提供较合理解释的是( )

A.虽然今日之共和,第有其表面已。人民既乏国民之常识,而于风俗习惯犹未改革

B.民国初年,“政党群兴,党争随起”

C.民国元年,政党政治、议会政治高唱入云,党团林立,五彩缤纷

D.专制殿堂的崩坍,中华民国的成立,民主法令的公布,《临时约法》的颁发

难度: 简单查看答案及解析

-

亚里士多德说:“有些批评家所以要责备梭伦也就在这一点上,他们论证梭伦把审判一切案件的权力交给这些由拈阄法复选出来的公民法官所组成的法庭,……这些法庭的权威日益增强,历任的执政好像谄媚僭主那样谄媚平民。”这样的批评是因为雅典( )

A.过度关注平民损害贵族 B.民主制度的弊端显现

C.德才兼备之人遭到排斥 D.陪审法庭高于行政权

难度: 简单查看答案及解析

-

1276年云南行中书省政权机构设置于昆明后,逐渐形成以滇池地区为重心、以国家组织的屯田为主要形式的云南开发格局。明朝建立后,在30万军队入滇的基础上实行了卫所制。卫所既是戍边的军事单位,又是生产单位。卫所屯田成为明朝云南农业开发的主体形式。以上现象从根本上反映了

A. 中央集权制度框架下的经济开发进程

B. 少数民族地区行政体系的完备

C. 军屯生产在古代农业体系的主体地位

D. 云南地区农业开发的历史进程

难度: 中等查看答案及解析

-

20世纪60年代末70年代初,联邦德国政府先后同苏联、波兰、民主德国签订了条约,相互承诺放弃使用武力,维护和平;并与捷克斯洛伐克、匈牙利、保加利亚等国家建立外交关系。这些做法

A. 有利于欧洲一体化进程 B. 削弱了资本主义阵营的力量

C. 扩大了美苏之间的矛盾 D. 反映了和平发展的时代主题

难度: 中等查看答案及解析

-

某学者在其著作《中国近代通史》中写到:“国共两党,一个关注上层,一个关注下层;一个重视军事,一个重视民众;一个注重枪杆,一个注重笔杆;一个擅长武斗,一个擅长文斗。”文中描述的现象应该发生在( )

A.国民革命时期 B.土地革命时期

C.抗日战争时期 D.解放战争时期

难度: 中等查看答案及解析

-

秦国以法律的强制手段加速大家庭的分解,“民有二男以上不分异者,倍其赋”。这表明国家的着眼点在于

A. 重视农业生产 B. 推行重农政策

C. 发展小农经济 D. 保护农民利益

难度: 中等查看答案及解析

-

战国时期,官吏享受报酬的形式不再以土地为标准,其俸禄和等级基本以粮食多少来划分,计量单位有石、盆、斗、斛等。如“官吏二千石者,(月各)百二十斛”。这反映出( )

A.农业发展迅猛 B.分封制度崩溃

C.郡县制度形成 D.官吏待遇下降

难度: 简单查看答案及解析

-

唐、宋两代都曾规定:官民出卖土地和房产时,应以亲邻为先。这种规定的主要目的是

A. 重树儒学地位 B. 抑制商业发展

C. 缓和社会矛盾 D. 保护宗族制度

难度: 中等查看答案及解析

-

春秋时期,一些诸侯国不再把新得到的土地分给贵族作为封地,直接派行政官员去管理。该现象说明当时

A. 血缘宗族性组织体系逐渐解体 B. 土地制度变革

C. 周天子与诸侯之间的关系缓和 D. 郡县制度确立

难度: 中等查看答案及解析

-

据研究,清明、重阳、春秋社日(祭祀土地神)、冬祭腊日(祭祀先祖)等传统节日,始于或兴盛于汉并在汉代形成定制。这反映了汉代

A. 中央集权进一步加强 B. 农业经济的发展

C. 礼文化制度的世俗化 D. 新的儒学体系形成

难度: 中等查看答案及解析

-

中国古代就存在“法治”观念。而到了近代,中国在学习西方的过程中通过引进西方民主政治重新确立了现代意义上的的“法治”理念。以下对上述两种“法治”的理解正确的是

A. 前者本质是君主专制,后者是民主法治 B. 两者在本质上是相同的

C. 两者都主张法律面前人人平等 D. 前者是“民治”,后者是“人治”

难度: 中等查看答案及解析

-

早期学者认为“门户开放”是“无形之瓜分,更惨于有形之瓜分,而外人遂亡我四万万同胞于此保全

领土开放门户政策之下”;后期的一些学者则认为“门户开放”政策“实救出中国于瓜分场中”。以

下对上述材料评价正确的是

A. 两者研究角度不同,但都是正确的 B. 前者观点是正确的;后者观点是错误的

C. 前者观点陈腐;后者符合时代潮流 D. 两者都缺乏客观、科学、严谨的研究态度

难度: 中等查看答案及解析

-

伯利克里说:“不关心城邦事务的人,有人称其为心情平和的人,我们雅典人称其为废物。它毋需公民多少政治才能,关键是每个公民都应本着一切从城邦出发……”。反映了

A.雅典公民的政治才能普遍较低 B.集体主义是雅典民主的重要特色

C.民主发展程度与公民政治才能无关 D.不关心城邦事务的人无法成为公民

难度: 简单查看答案及解析

-

以下是不同时期三角贸易结构图。按其出现的时间先后顺序,排列正确的是

A. ③①② B. ①③② C. ①②③ D. ③②①

难度: 简单查看答案及解析

-

在早期的殖民争霸战争中,英国通过三次英荷战争打败了荷兰,又通过多年的战争,在18世纪中期打败法国,并最终确立了世界殖民霸权。英国在殖民争霸战争中获胜主要得益于

A. 商业资本的代表 B. 政治制度的先进

C. 工业资本的先锋 D. 民主与法制的成熟

难度: 中等查看答案及解析

-

民国学者蒋廷黻指出:“中国当初的目的全在禁烟。……故鸦片战争的发生,非中、英两国所预料,更非两者所预谋。战争虽非偶然的,无历史背景的,然初不过因禁烟而起冲突,继则因冲突而起报复,终乃流为战争。”下列观点与材料一致的是

A.国人预料到禁烟会导致战争

B.战争的原因是英国预谋已久

C.禁烟运动是鸦片战争的诱因

D.社会制度差异是战争的起因

难度: 简单查看答案及解析

-

160年前的南方民谣唱到:“天字旗号飘得远,四方兄弟到金田,四方兄弟到金田,斩龙除妖声震天。”这说明

①太平天国获得了社会各界的支持 ②太平天国矛头直指清政府

③太平天国的宣传组织方式落后 ④斩龙除妖体现了太平天国反封建反侵略的性质

A.①②④ B.①②③④ C.②③ D.②④

难度: 简单查看答案及解析

-

中国近代史上有两个“辛亥”年,在这两年,中国各发生了一次重大革命运动,关于这两次革命运动,下列说法正确的是

①二者都没有改变中国的社会性质

②二都都把斗争矛头直指本国政府

③二者都改变了中国的政体

④后者更适应中国现代化的发展趋势

A.②③④

B.①②③

C.①③④

D.①②④

难度: 简单查看答案及解析

-

五四运动中,学生的表现日益激进,胡适和蒋梦麟联名发表《我们对于学生的希望》。文中写道:“荒唐的中年、老年人闹下了乱子,却要未成年的学子抛弃学业,荒废光阴,来干涉纠正,这是天下最不经济的事。”文中“中年、老年人闹下了乱子”指的是( )

A.与日本签订《马关条约》 B.参加了第一次世界大战

C.袁世凯复辟帝制 D.巴黎和会中国外交的失败

难度: 简单查看答案及解析

-

历史学家费正清在《观察中国》中说:“中国的革命正是由这样两种梦想推动着:一是爱国主义者想看到一个新中国傲立于世界民族之林;二是提高处于社会底层的农民的地位,消除古代旧有的阶级的社会差别。”中国近代最接近这两个梦想实现是在

A. 国民革命时期

B. 土地革命时期

C. 抗日战争时期

D. 解放战争时期

难度: 简单查看答案及解析

-

研究英国的崛起,不能忽视其文化的保守性,但也不能不看到其文化的创新性。下列能为18—19世纪英国文化创新提供证据的是

①工业革命②《权利法案》③责任内阁④经典力学

A.①③

B.②④

C.①③④

D.①②③④

难度: 简单查看答案及解析

-

1828年出版的《美国英语词典》开美国英语编纂之先河。1919年出版的《美国语言》更被称为美国语言的“独立宣言”。这反映了

A. 美国经济实力的增强 B. 英国世界霸主地位的丧失

C. 统一的美利坚民族的形成 D. 美国形成独具特色的民族文学

难度: 中等查看答案及解析

-

有学者认为,1870年后,旧的容克地主贵族通过对外战争实现国家统一,并掌握了现代化领导权,在随后短短30年间,德国完成了经济起飞,在工业生产方面甚至超过英、法。不过,现代化领导力量的“错位”给德意志民族带来无穷灾难。在该学者看来,德国

A.统一之后仍实行君主专制 B.政治经济发展不平衡凸显

C.皇帝凌驾于帝国议会之上 D.第二次工业革命提前完成

难度: 简单查看答案及解析

-

19世纪中期,欧洲社会主义运动在客观上促进了资产阶级代议制民主政治的完善,而与此同时兴起的民族主义潮流也促进了资本主义的发展。这种现象从本质上说明( )

A.自由主义是当时历史发展的主流

B.社会主义尚缺乏成功的客观条件

C.民族主义催生了欧洲的自由

主义

D.资产阶级决定着欧洲历史的发展

难度: 简单查看答案及解析

-

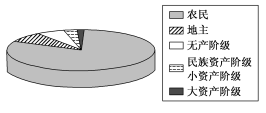

下面是近代中国阶级结构示意图。对图片解读最准确的是

A. “工农武装割据”局面已经形成 B. 说明土地革命的必要性

C. 无产阶级还不成熟,力量弱小 D. 中国的革命任务是反帝反封建

难度: 中等查看答案及解析

-

1930年1月,毛泽东在《星星之火,可以燎原》中写道:“红军、游击队和红色区域的建立和发展,是半殖民地中国在无产阶级领导之下的农民斗争的最高形式和半殖民地农民斗争发展的必然结果,并且毫无疑义地是促进全国革命高潮的最重要因素。”据此可得出

A. 工农武装割据之路是近代中国历史的选择

B. 半殖民地化的程度决定着民主革命的方式

C. 农民斗争是迎来民主革命高潮的主要因素

D. 中共对民主革命的领导是革命胜利的法宝

难度: 中等查看答案及解析

-

以下是某年毛泽东给刘伯承、陈毅、邓小平发的电文:“……(一)完全同意先打黄维;(二)望粟陈张遵刘陈邓部署,派必要兵力参加打黄维;(三)情况紧急时机,一切由刘陈邓临机处置,不要请示。”四天以后,他在电报中指出:“……第三阶段是解决徐(州)蚌(埠)两处之敌,夺取徐蚌。”与此材料相关的是

A.辽沈战役 B.淮海战役

C.平津战役 D.渡江战役

难度: 中等查看答案及解析

-

对于红军的长征,有外国学者认为“长征开始时,撤出江西革命根据地只能被认为是失败。”“这主要是由于中共领导人及其欧洲顾问犯了错误,做出了不正确的决断。”这说明( )

A.红军根本不应进行长征 B.长征是被迫实行的战略转移

C.长征本来是可以避免的 D.长征初期的作战方针有问题

难度: 简单查看答案及解析

-

1973年1月,英国成为欧共体第七个成员国。1979年,撒切尔夫人上台后一改早前支持英国加入欧共体的态度,在后来欧共体都柏林峰会上豪言:“把我的钱还给我!”,要求欧共体减少英国需给付的预算份额。上述现象反映了

A.世界政治格局多极化趋势的发展

B.欧洲一体化损害了英国的国家利益

C.英国希望减少国家对经济的干预

D.一体化深化与国家利益之间的矛盾

难度: 中等查看答案及解析