-

吕思勉在《中国通史》中写道:“封建的元素,本有两个,一为爵禄,受封者与凡官吏同。一为君国子民,子孙世袭,则其为部落酋长时固有的权利,为受封者所独。”下列有关其表述最准确的是

A. 封建社会存在世官制和郡县制

B. 宗法制威胁国家的统一

C. 后者有害于统一前者则不然

D. 封建社会中,分封制长期存在

难度: 简单查看答案及解析

-

日本学者和田清认为中国官制的一个特色是“波纹式的循环发生”,即“天子个人左右的微臣逐渐获得权力,压倒了政府的大臣,终于取而代之。但取代之后,其中又别有私臣变成实权者,再来取代现有的政府大臣。如此后浪推前浪式的往复不已。”以下官职的设置符合这一特色的是

A.秦朝的三公九卿 B.汉朝的“中朝”

C.隋唐的三省六部 D.宋朝的枢密院

难度: 简单查看答案及解析

-

史学家钱穆在论及唐代的科举时说:“唐代门第势力正盛,在那时推行考试,应考的还是有许多是门第子弟。门第子弟在家庭中有家教熏染,并已早懂得许多政治掌故,一旦从政,比较有办法。如是积渐到晚唐,大门第逐步堕落,应考的多数是寒窗苦读的穷书生。他们除却留心应考的科目,专心在文选诗赋,或是经籍记诵外,国家并未对他们有所谓教育。门第教训也没有了,政治传统更是茫然无知。“钱穆认为唐代的科举制

A. 摧毁了门阀政治

B. 扩大了政权基础

C. 促进了社会公平

D. 与人才培养脱节

难度: 简单查看答案及解析

-

明中叶以后,地方官府所制定的集市日渐次频繁,间隔缩短。江南有许多乡村市集,也都超越了定期市的阶段,如苏州昆山县的半山桥市,“民居辐辏,朝夕为市”。这反映了当时江南

A.商品经济日益繁荣

B. 抑商政策开始松动

C.工商市镇日渐兴起

D.生活现念发生转变

难度: 困难查看答案及解析

-

据记载,东汉桓帝时规定“婚姻之家及两州,不得交互为官”,如官员史弼,本应出任山阳太守,但由于岳父母家恰好在山阳辖内,于是史弼上书自陈应回避,被调任为平原相。这说明桓帝

A. 将地方的人事任免权收归中央

B. 已认识到地方割据的根源

C. 有意防范地方势力膨胀的危害

D. 注重维护察举制度的公平

难度: 简单查看答案及解析

-

唐代科举出身的宰相占全部宰相的50%左右。宰相中多有累世而屡显的家族,400余任宰辅中,崔氏一姓即占32人,杨、杜二姓各占11人,卢氏、郑氏分别占10人和8人。这反映出当时( )

A.科举制度不能选拔优秀人才 B.世家大族垄断官员选拔

C.门阀士族仍然具有较大影响 D.世卿世禄制度再度实施

难度: 简单查看答案及解析

-

丁山先生在《宗法考源》中说:“宗法之起,不始周公制礼,盖兴于宗庙制度,殷之宗庙,以子能继父者为大宗,身死而子不能继位者,虽长于昆弟,亦降为小宗。宗法者,辨先祖宗庙昭穆亲疏之法也。”材料强调的是( )

A.宗法制起源于嫡庶之制

B.宗法制与周公制礼无关

C.宗法制商代已经存在

D.宗法制起源于宗庙祭祀制度

难度: 简单查看答案及解析

-

宗法制的封闭性是为了家族的“肥水不流外人田”,而在沉重的赋税负担和激烈的土地兼并下,依靠男耕女织,实现自给自足,更具有抵御破产风险,维护家族利益的作用。这一论述强调宗法制

A. 具有凝聚宗族,维护家族利益的作用 B. 封闭性的特征

C. 应对土地兼并等风险的作用 D. 自给自足的特征

难度: 困难查看答案及解析

-

先秦时期的社会管理者通过对节庆时间、场合、仪式的安排等有意或无意地对治下百姓进行管理和教化。夏商周三代的岁时节庆一脉相承,在人们参与节庆活动的过程中,不同地区的人产生了共同的时间观念和时间体验。由此可见,先秦节庆

A. 束缚了百姓的思想及其生活

B. 提升了人们的族群认同

C. 宣示了夏商周政权的合法性

D. 娱乐性取代了教化功能

难度: 简单查看答案及解析

-

如下图为汉画像石中的《周公辅佐成王图》(左三为周公,左四为成王).对该图历史内涵的解读与历史事实基本符合的是

A. 四方诸侯来朝,反映了成王时期中央集权制度形成

B. 成王地位至尊,说明成王时初步实现了权力的集中

C. 成王厉行分封,诸侯对周天子的义务必须严格履行

D. 成王勤政爱民,统治者的品行成为权利之间的纽带

难度: 简单查看答案及解析

-

按唐制,中男(16至2l岁)不服兵役,成男(22岁以上)才服兵役。某次,封德彝提出中男服役的提议,得到太宗的许可。但是,魏征不肯签署文件,并指出这是竭泽而渔的做法,最终此提议没有通过。据此,你认为魏征供职于

A. 尚书省 B. 中书省 C. 兵部 D. 门下省

难度: 中等查看答案及解析

-

西汉初,列侯封地称国,大者数万户、小者五百户。侯国置国相如县令,受命于所在郡守。列侯居京师则主爵中尉领之,就国则郡太守时时巡察之。这反映了

A. 汉初与周分封制一脉相承 B. 封国制利于强化中央集权

C. 西汉的监察制度日益强化 D. 郡国并行且以郡县制为主

难度: 简单查看答案及解析

-

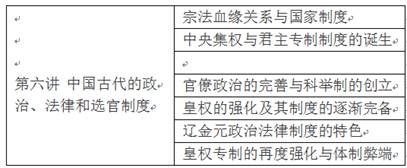

以下是张岂之所著《中国历史十五讲》第六讲的部分目录内容,其中空缺的部分应该是

A. 燔诗书而明法令

B. 多元一体的政治制度

C. 门阀政治的兴起和式微

D. 部族政权下之考试制度

难度: 简单查看答案及解析

-

唐太宗命令高士廉等人修撰的《氏族志》,不再沿袭南北朝以来以山东士族为高门的惯例,而是以本朝的官品作为门第高低的根据,没有做本朝高官的士族,都将其门第品级降下来。这种做法

A. 利于扩大唐朝统治基础 B. 扭转了唐代的等级观念

C. 提高了庶族的社会地位 D. 改变了官吏选拔的标准

难度: 简单查看答案及解析

-

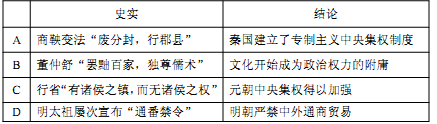

历史研究应坚持有一分材料说一分话,材料之外“一点也不越过去说”。以下史实到结论的推断,符合这一原则的是

难度: 中等查看答案及解析

-

有学者认为,春秋战国时期是中国的一次重要的文明转型时期。这一时期出现的新现象有

A. 铁犁牛耕+庄园经济+贵族政治体制+儒道法意识形态

B. 铁质农具+小农经济+官僚政治体制+百家争鸣的局面

C. 男耕女织+城市商业+垂直管理体制+宗法和礼乐制度

D. 精耕细作+重农抑商+分封制度体系+大一统思想观念

难度: 简单查看答案及解析

-

对下表的解读,正确的有

下表中国农业的重要指标(1400—1820年)

①农业耕作技术的革命性发展推动了这时期农业的进步

②重农抑商政策是这时期促进农业发展的主要因素之一

③资本主义萌芽促进了这时期农业的发展

④人口的增幅快于耕地面积的增幅推动了农业的精耕细作

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ②④

难度: 简单查看答案及解析

-

明朝的《天工开物》反映了

①农业受自然条件的影响大

②铁犁牛耕开始出现

③耕犁没有突破性的创新

④农业精耕细作的特点

A. ①③④

B. ①②③

C. ①②④

D. ②③④

难度: 简单查看答案及解析

-

手工业,曾经是古代中国取得了辉煌成就的诸多领域之一。下列现象在中国纺织业中出现的先后顺序是

①用麻做纺织原料

②私营纺织作坊兴起

③用丝做纺织原料

④棉纺织技术推广到闽粤地区

A.①②③④ B.③①②④

C.①③②④ D.①③④②

难度: 简单查看答案及解析

-

在中国古代,朝廷根据帝王、大臣等人的生平事迹为其拟定谥号,从战国时期起,“辨行迹、明善恶、寓褒贬”逐渐成为拟定谥号的规范。这一规范主要是为了

A. 尊崇和颂扬先人 B. 缓和君臣关系

C. 惩恶劝善维护统治 D. 巩固儒学地位

难度: 简单查看答案及解析