-

北魏太武帝与南朝交战,其战书上写道:“吾今所遣斗兵,尽非我国(鲜卑)人。城东北是丁零与胡,南是氐、羌。设使丁零死,正可减常山、赵郡贼;胡死,减并州贼;氐、羌死,减关中贼。”这不能说明( )

A.北魏统治者实行民族歧视政策 B.我国北方处于分裂状态

C.北魏统治范围民族种类众多 D.我国处于大分裂状态

难度: 困难查看答案及解析

-

北魏孝文帝改革与商鞅变法在内容和影响上的相同点包括

①对社会风俗领域进行改革

②推行新的土地制度

③采取一些打击守旧势力的措施

④促进了政权向封建化过渡

A. ①②

B. ①②③

C. ①②④

D. ①②③④

难度: 困难查看答案及解析

-

(北魏孝文帝下诏)“富强者并兼山泽……而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?今遣使者循行郡州,与牧守(地方行政长官)均给天下之田,还、受以生死为断,课农桑,兴富民之本”,对材料解读正确的是( )

①制度的实行是为了增加政府财政收入

②制度没有触动封建地主阶级土地所有制

③调整了国家和地主、国家和农民之间的关系

④其实质是维护封建统治

A.①②③④ B.①③④

C.②③④ D.①②④

难度: 困难查看答案及解析

-

《悲平城》诗云:“悲平城,驱马入云中。阴山常晦雪,荒松无罢风。”童谣曰:纥于山头冻死雀,何不飞去生处乐?诗歌和童谣说明了()

①平城地理位置偏远、环境恶劣 ②平城是鲜卑贵族元老集中的地方,保守势力十分强大 ③孝文帝迁都洛阳的必要性 ④北方常受强敌柔然的骚扰

A. ①② B. ③④

C. ①③ D. ②④

难度: 简单查看答案及解析

-

北魏孝文帝改革规定:“诸男夫十五以上授露田四十亩,妇人二十亩……老免及身没则还田。……男夫给二十亩,课种桑五十株;桑田皆为世业,身终不还。”“其民调,一夫一妇,帛一匹,粟二石……此外复有杂调。”以下理解与材料相符的是

A. 政府分配的土地全部归农民所有

B. 国家将土地分成小块出售给农民

C. 耕种国家土地的农民需承担国家的租役

D. 国家将土地按人头平均分配

难度: 中等查看答案及解析

-

北魏统一北方,促进了民族融合,使鲜卑族由畜牧经济为主的游牧生活,逐步转向农业经济为主的定居生活。这表明,民族融合的过程从经济发展角度看,实质上是

A. 封建化的过程

B. 汉化的过程

C. 工业化的过程

D. 农业化的过程

难度: 中等查看答案及解析

-

北魏孝文帝改革后,鲜卑族生产和生活方式变化主要体现在

①迁居洛阳的鲜卑族改变了其落后的游牧生活,成为定居农民

②鲜卑贵族逐渐演化为中原的封建地主和商人

③汉族的风俗习惯成为整个社会风俗习惯的主体

④大批鲜卑贵族深谙汉族文化并逐渐成为汉族政权中的官员

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ①②③④

难度: 中等查看答案及解析

-

“初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举,因以协定群情。外谋南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢言者,于是定都洛阳。”这段材料说明的问题,不包括

A. 孝文帝对迁都的困难估计不足

B. 北魏王朝的保守势力很强

C. 孝文帝借南伐之令行迁都之实

D. 南伐与迁都都有阻力

难度: 中等查看答案及解析

-

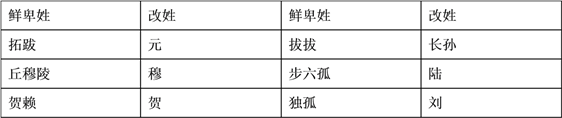

下表是孝文帝改革的一项措施,该项措施的主要意义在于

A. 加速了鲜卑族的汉化进程

B. 变鲜卑贵族为汉族地主

C. 改鲜卑姓为汉姓

D. 消灭了鲜卑陋习

难度: 简单查看答案及解析

-

陈寅恪《李唐氏族推测之后记》中说:“李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局……”由此可以看出孝文帝改革

A. 为唐朝大一统和文化繁荣奠定了基础

B. 促进了民族大融合

C. 促进了北方社会经济的恢复和发展

D. 为中原文化输入了新鲜血液

难度: 中等查看答案及解析

-

陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中指出:“‘旧染污俗’代表了历史沉积中的丑陋一面……而革新政治又是与风气的改良紧密联系在一起的。”下列体现了这一点的有

①商鞅变法 ②孝文帝改革 ③明治维新 ④辛亥革命

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①②③④

难度: 中等查看答案及解析

-

孝文帝时期,推行按人口平均授田、受田者负担国家赋役和兵役的均田制。从物质文明演进的角度看,该制度的作用是

A. 缓和北魏的阶级矛盾 B. 促使鲜卑族从游牧转向农耕

C. 创立了新的政治制度 D. 推动各民族间的进一步交融

难度: 简单查看答案及解析

-

下列三段有关北魏太延四年(438年)的资料:

资料一《通鉴》记载:北魏太武帝“下诏,沙门年五十以下者还俗。”

资料二《通鉴》胡三省注:“因为这些人身体强壮,还俗于民,还可以为国作战。”

资料三《通鉴》记载:“九月,魏主伐柔然,相持不下。柔然担心魏大军将至,突围而去。”

对此史料理解准确的是

A. 资料二注释资料一,资料三说明背景 B. 资料一注释资料三,资料二说明动机

C. 资料二注释资料三,资料一说明结果 D. 资料三注释资料一,资料二解释起因

难度: 中等查看答案及解析

-

当代学者陈勇指出,根据均田制规定,百姓迁移和“家贫无以供葬者”,可卖永业田;由狭乡迁往宽乡者以及卖充住宅、邸店者,可卖口分田,官僚地主的永业田和赐田也可出卖。这些规定

A. 有利于增加国家财政收入

B. 为土地兼并提供了合法依据

C. 解除了农民的封建依附关系

D. 致使大量自由劳动力涌入市场

难度: 简单查看答案及解析

-

商鞅变法时规定:“五家为一伍,两伍为一什,什伍之内,各家相互纠察。” 北魏孝文帝改革也规定:“五家立一邻长,五邻立一里长,五里设一党长。”两者的共同作用是( )

A.健全了地方基层组织 B.有利于中央集权加强

C. 抑制了土地兼并现象 D.延续了地方传统文化

难度: 中等查看答案及解析