-

美国学者史华慈说:“在苏维埃阶段,毛泽东把全部精力用在湖南和江西农村战略方面,但他承认这是对城市无产阶级运动的辅助。当毛泽东在西北树立了精神领导权时,他的无产阶级概念已经具有新的内容。”这里的“新的内容”

A. 属于新民主主义理论的组成部分

B. 为即将成立的新中国作了准备

C. 论述了社会主义革命和建设理论

D. 阐述了工农武装割据革命理论

难度: 简单查看答案及解析

-

据《爱日斋丛抄》载:“大概唐末渐有印书,特未能盛行,遂以为始于蜀也。当五季乱离之际,经籍方有托而流布于四方,天之不绝斯文,信矣!”这说明

A. 唐代雕版印刷术已得到普遍使用

B. 活字印刷的书籍逐渐得到了推广

C. 学术文化的传播仅依靠手抄书籍

D. 雕版印刷术的进步促进文化发展

难度: 中等查看答案及解析

-

如表是苏俄(联)20世纪20年代经济发展状况表。相关分析正确的是

年份

发展状况

1922﹣1923

工业品价格猛涨,引发市场混乱,触发销售危机

1924﹣1926

农民暴动;食品价格上涨,导致工人不满

1927﹣1928

农产品收购危机

A. 余粮收集制的扩大导致农民不满

B. 新经济政策的实施显得步履维艰

C. 农业集体化的确立引发农民暴动

D. 计划经济体制的形成使工农受损

难度: 困难查看答案及解析

-

春秋战国时期,晋伐齐,战前誓辞中说:“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡。”又春申君黄歇言之楚王曰:“淮北地边齐,其事急,请以为郡便。……复西取秦所拔我江旁十五邑以为郡,距(拒)秦。”由材料可推断,这一时期

A. 晋国出现郡辖县地方行政制度 B. 楚国所设郡有军事应急的性质

C. 中国完成国家结构体系的转型 D. 地方管理完成了郡县取代分封

难度: 中等查看答案及解析

-

《浙江通志》等记载:明万历时嘉善县“纺织为纱,织之为布者,家户习为恒业……男妇或通宵不寐”。(松江一带)“田家收获,输官偿息外,未卒岁。庐已空,其衣食全赖此(纺织)矣。”材料反映出当时江南一些地区

A. 男耕女织的劳动分工格局发生变化

B. 资本主义生产关系出现萌芽

C. 官营纺织经济被赶超日益破落衰败

D. 政府重农抑商政策有所松动

难度: 中等查看答案及解析

-

1948年4月3号,美国总统杜鲁门签署《对外援助法案》,根据该法案,英国要向西欧各国提供133.2亿美元的援助,美国承诺“当西欧一国向另一国提供货物而后者缺乏支付手段时,美国则给予前者相当于后者赊款数额的美元货款予以结算”。该法案

A. 体现美国控制西欧的意图

B. 标志美国杜鲁门主义出台

C. 开启西欧各国一体化进程

D. 推动布雷顿森林体系建立

难度: 中等查看答案及解析

-

据《苏联史第一卷·俄国革命》记载,直接参加十月革命的只是有组织的被得格勒卫戍部队和工人赤卫队,总共不超过2.5万到3万人,起义进展顺利,几乎没有遇到真正的抵抗,有条不紊地占领了一个又一个机关,几乎没有放枪,没有流血,在起义过程中一共死6人,伤50人。对此理解正确的是

A. 彼得格勒实现了和平解放

B. 《四月提纲》主张完全得到验证

C. 起义缺乏广泛的群众基础

D. 布尔什维克党精心的组织与准备

难度: 中等查看答案及解析

-

“军国重事,无不领之。此由中央政府常派重臣镇压地方之上,实为一种变相之封建。而汉、唐州郡地方政府之地位,渺不再得。此制大体上为明、清所承袭,于地方政事之推进,有莫大损害。自此遂只有中央临制地方,而中央、地方共同推行国政之意义遂失。”这说明该制度

A. 是中央派出机构,非地方行政机构 B. 地方缺乏自主性,不利地方政事推进

C. 所辖地区广阔,并且拥有较大权力 D. 有利于加强中央集权,为后世所沿用

难度: 中等查看答案及解析

-

“居于中心位置的国家对全球化的边陲国家的宰制与剥削,几乎达到了维多利亚女王统治时代的日不落的大英帝国,而且尤有过之。富者、穷者变多,中产阶级很少的M型社会来临。”下列说法与上述材料的主旨一致的是

A. 经济全球化就是进行殖民侵略

B. 发展中国家在全球化中无所作为

C. 经济全球化加剧了利益的失衡

D. 发达国家是全球化的唯一受益者

难度: 中等查看答案及解析

-

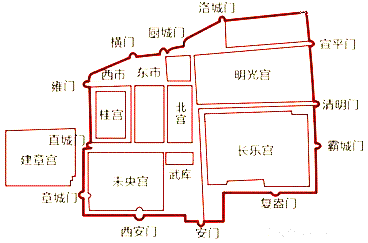

据东汉班固《西都赋》载:“披三条之广路,立十二之通门。……(东西)九市开场,贷别隧分。……自未央而连桂宫,北弥明光而宜长乐。”当代学者据考古发掘绘制了下面汉代长安城遗址图。如上述两则材料同时被用来研究汉代城市,下列说法最为合理的是

A. 文学作品能够完整反映历史信息

B. 考古发现是历史研究的重要依据

C. 历史记载必须经过考古发现证实

D. 考古的成果与文学作品互证历史

难度: 中等查看答案及解析

-

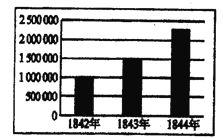

下图为《近代英国对华商品输出额(单位:英镑)变化示意图》。这一状况的出现主要是由于

A. 中国赔款增强英国实力

B. 通商口岸增多利于中国出口

C. 割让香港便于商品中转

D. 协定关税利于英国对华贸易

难度: 简单查看答案及解析

-

梁启超曾说:“海禁既开,外侮日亟,曾文正……创制造局首以翻译西书为第一义……同文馆及西士设教会于中国者,相继泽录,至今二十余年……故国家欲自强,以多译西书为本,学子欲自立,以多读西书为功。”这反映了当时

A. 洋务运动超越封建改革范畴 B. 民族觉醒促进变革意识发展

C. 多读西书是宣传革命的手段 D. 国人传统知识结构根本动摇

难度: 简单查看答案及解析

-

中共中央在1948年4月30日,发布纪念“五一”劳动节口号,向各个民主党派提出召开新政治协商会议,协商建立新中国的事宜。5月5日,包括中国国民党革命委员会在内的各民主党派代表联名致电中共中央,响应中共号召,拥护召开新政协。该宣言发表的背景是

A. 全面内战揭开序幕

B. 内战局势已然明朗

C. 战略态势明显转折

D. 北平即将和平解放

难度: 简单查看答案及解析

-

周恩来在某次会议期间说:“我们对于要提出这样问题的人要分别对待;一种人是恶意的,不去理他,或者用一些手法,使他收回去,使他的破坏计划不能得逞。另外一种人他是怀疑的,他不明白真相,他是说出一些很不恰当的话,我们应该向他们解释,使他们了解。”这说明中国

A. 和平共处不称霸

B. 尊重差异求合作

C. 加强团结不结盟

D. 区域互利谋发展

难度: 简单查看答案及解析

-

1983年,中共中央提出:说到统一,有一个用什么“统”的问题。照我们的意见,就是用一个国名、一个首都来‘统’,其余都可以维持现状不变。就是说,既不要用大陆的社会主义制度去“统”,也不要用台湾的现行制度来“统”。对此理解正确的是

A. 中央首次提出“一国两制”方针

B. “一国两制”下台湾内部事务不变

C. 台海两岸已实现了自由通商

D. 中国反对美国干预海峡两岸事务

难度: 简单查看答案及解析

-

“人只有一种天赋的权利,即与生俱来的自由。自由是独立于别人的强制意志,而且根据普遍的法则,它能够和所有人的自由并存,它是每个人由于他的人性而具有与生俱来的权利。”与此主张一致的是

A. 人没有真正的自由

B. 人享有法律范围内的自由

C. 法律纵容自由泛滥

D. 法律的制定以自由为原则

难度: 中等查看答案及解析

-

美洲和东印度航路的发现扩大了交往,从而使工场手工业和整个生产的发展有了巨大的高涨,从那里输入的新产品,特别是投入流通的大量金银(它们基本改变了阶层之间的相互关系,沉重地打击了封建土地所有制和劳动者),冒险的远征,殖民地的开拓,首先是当时市场已经可能扩大为而且规模愈来愈大地扩大为世界市场,——所有这一切产生了历史发展的一个新阶段。”

——《马克思、恩格斯选集》

材料“新阶段”最主要的含义是( )

A. 交往扩大,使欧洲市场扩大为世界市场

B. 引起殖民扩张

C. 加速了欧洲封建制度解体和资本主义的发展

D. 推动了历史的进步

难度: 困难查看答案及解析

-

美国钢铁大王卡内基(1835-1919)描述某一经济现象时说:“从苏必利尔湖开采两磅铁石,并运到相距900英里的匹兹堡;开采一磅半煤,制成焦炭并运到匹兹堡;开采半磅石灰,运至匹兹堡;在弗吉尼亚开采少量锰矿,运至匹兹堡一这四磅原料制成一磅钢,对这磅钢,消费者只需支付一分钱。”这反映了

A. 资本主义世界市场最终形成

B. 工业革命大大降低了生产成本

C. 美国建立了完善的福利制度

D. 垄断组织控制了国家经济生活

难度: 中等查看答案及解析