-

1913年,《申报》登载的“艾罗补脑汁”广告称:“欲图一国之进步,当先使一国之人民精神日旺,思想日新,舍补脑之外另无精神思想也。故善国者必先得卫生,善谋卫生者必先得谋补脑。”由于广告成功,产品一上市就十分畅销。这反映出当时

A. 新文化运动的影响日益广泛

B. 改良社会风俗成为国民共识

C. 追求新思想成为社会时尚

D. 广告成为推动文明的工具

难度: 中等查看答案及解析

-

历史地图中蕴含着丰富的历史信息。下图反映的中国古代政治制度是( )

A. 郡县制 B. 行省制 C. 分封制 D. 察举制

难度: 简单查看答案及解析

-

浙江永嘉人陈宜中,曾任同知枢密院事兼参知政事,他生活的朝代最有可能是( )

A. 宋代 B. 唐代 C. 汉代 D. 秦代

难度: 简单查看答案及解析

-

历史发展既有传承又有创新。下表所列信息,按朝代(唐、宋、元、明)先后顺序排列正确的是( )

①

政事堂、北门学士、内作使绫匠、高转筒车

②

通政司、复社、都察院、风力水车

③

中书门下、三司使、《武经总要》、草市

④

宣政院、土司、木活字、监察御史

A. ②③④① B. ②④③① C. ③②①④ D. ①③④②

难度: 中等查看答案及解析

-

下图中所示的农具出现在汉代的有( )

①耦犁 ②曲辕犁 ③水转翻车 ④耧车

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

难度: 简单查看答案及解析

-

据古罗马学者记载:“中国产丝,织成锦绣文绮,运至罗马……裁成衣服,光辉夺目,人工巧妙达到极点。”这种现象的出现是因为( )

A. 绒锦、织金绒、天鹅绒等纺织品流行

B. 汉代纺织技术发达,产品远销地中海地区

C. 黄道婆改进织造技术

D. 唐代丝织品经丝绸之路输至欧洲

难度: 中等查看答案及解析

-

明代后期,有学者谓:江南一带,以前“四民各有定业,百姓安于农亩,无有他志……今去农而改业为工商者,三倍于前矣”。这一现象反映了( )

A. 士、农、工、商结构被彻底打破 B. 商品经济的发展冲击人们的观念

C. 自然经济逐渐瓦解 D. 政府放弃抑商政策

难度: 中等查看答案及解析

-

在1906年,一名少尉,带领在街头偶然遇到的一小队士兵,来到某镇财务所,说:“我是皇帝派来的,赶快把钱给我。”财务官员立即把钱交出,少尉敬了一个标准军礼,拿着钱带着士兵扬长而去。这一事件反映出当时德国( )

A. 社会秩序陷入混乱 B. 政府官员纪律松弛

C. 军国主义弥漫社会 D. 专制体制臻于极盛

难度: 中等查看答案及解析

-

当代美国政治理论家罗伯特·达尔指出:“在民主国家,政治和官僚精英力量固然强大,远胜于普通公民,但他们还不是专制君主。”这表明( )

A. 政治精英危害公民基本权力 B. 政治和官僚精英权力受到制约

C. 民主国家难以避免君主专制 D. “主权在民”的观念不断强化

难度: 中等查看答案及解析

-

近代史上某一条约的签订,列强采取了所谓的“保全政策”,但当时就有先进的中国人指出其是“托保全之名,行灭国之实”。此条约名称和“保全政策”的内涵是( )

A. 《马关条约》;由商品输出转为资本输出

B. 《辛丑条约》;扶植并改造清政府作为在华代理人

C. 《南京条约》;取得领事裁判权、租界等特权

D. 《北京条约》;将侵华势力由沿海深入内地

难度: 中等查看答案及解析

-

中国的近代化具有实践性的探索始于( )

A. 鸦片战争时林则徐等人提出“师夷长技以制夷”的思想

B. 洋务派开展洋务运动创办军事工业和民用工业

C. 太平天国运动中洪仁玕提出具有资本主义色彩的建国方案

D. 辛亥革命中孙中山建立中华民国为资产阶级共和国而奋斗

难度: 简单查看答案及解析

-

鲁迅说:“至于中国所谓的手段,在我看来,有时也应该说有的,但绝非‘以夷制夷’,倒是想‘以夷制华’。然而,夷又哪有这么愚笨呢,却先来一套‘以华制华’给你看。”中国近代史上能体现以夷制夷、以夷制华、以华制华三种策略的历史事件分别是( )

A. 《辛丑条约》、太平天国、甲午战争

B. 太平天国、《辛丑条约》、甲午战争

C. 甲午战争、太平天国、《辛丑条约》

D. 甲午战争、《辛丑条约》、太平天国

难度: 中等查看答案及解析

-

“从1937年7月7日卢沟桥事变到1938年10月武汉失守,这一时期国民党对日作战是比较努力的。”毛泽东对正面战场抗战评价道。如此评价的主要依据是( )

A. 配合了各国反法西斯战争 B. 独立自主地进行游击战争

C. 为敌后战场开辟创造条件 D. 国民政府组织大规模会战

难度: 中等查看答案及解析

-

日前上映的电影《建军大业》,以南昌起义这一重要历史事件为主线,展现了人民军队伟大的建军篇章。90年前的南昌起义( )

①成为武装反抗国民党反动派的起点②揭开了走农村包围城市道路的序幕。

③是中共独立创建革命军队的开始④已公开打出了工农革命军的旗号

A. ①② B. ①③④ C. ②③④ D. ①③

难度: 中等查看答案及解析

-

开平煤矿正式投产时,土煤在国内从一个通商口岸装船到另一个通商口岸卸货,须缴纳出口税和复进口税,每吨税金达1两以上,比洋煤进口税多20余倍。李鸿章奏准开平所产之煤出口税每吨减1钱。这一举措( )

A. 摆脱了列强对煤矿业的控制 B. 加强了对开平煤矿的管理

C. 增强了洋务派兴办矿业的信心 D. 保证了煤矿业稳健发展

难度: 中等查看答案及解析

-

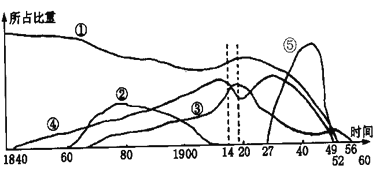

下列图中五条曲线反映了1840—1956年间我国五种经济形态的发展变化情况,其中表述不正确的是( )

A. 经济形态④的发展为民主革命的转化奠定了基础

B. 经济形态①在中国近代逐渐解体地位较低

C. 经济形态②③都在一定程度上推动了中国的近代化

D. 经济形态⑤在抗战时期因战时体制迅速膨胀

难度: 中等查看答案及解析

-

1938年1月,国民政府为管理全国经济事务,将实业部改组为经济部,其职权范围包括了战时主要生产领域和商业领域,下属机构众多。经济部的设立( )

A. 提高了后方百姓生活水平 B. 标志着工作重心转向经济领域

C. 适应了战争持久化的需要 D. 导致抗战时期行政效率的低下

难度: 中等查看答案及解析

-

中国近代化是指工业化和与工业化相伴随的政治、经济、文化等方面的变化,据此指出20世纪初中国近代化的最大成果是( )

A. 机器工业的出现 B. 民主政体的建立

C. 民族工业的发展 D. 传统观念的转变

难度: 中等查看答案及解析

-

1900年,蔡元培之妻逝世,多人登门说媒。蔡元培贴出“征婚启事”:第一,不缠足。第二,识字。第三,男子不娶妾,不娶姨太太。第四,丈夫死后,妻子可以改嫁。第五,意见不合,可以离婚。这则“启事”使说媒的人顿时退避三舍。这反映出当时( )

A. 婚俗观念发生彻底转变 B. 新文化运动的影响显现

C. 新思想传播的阻力较大 D. 近代报刊方便信息传播

难度: 中等查看答案及解析

-

20世纪30年代,上海市政府组织举办集体婚礼。仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映了当时上海( )

A. 民众实现了婚姻自主 B. 政府主导社会习俗演变

C. 门当户对观念已颠覆 D. 中西习俗融合成为时尚

难度: 中等查看答案及解析

-

1929—1933年期间,胡佛内阁财长梅隆指责苏联以低于成本价格在美国市场出售火柴,损害了美国的火柴制造业。农业部长海德向报界发表谈话时说:苏联的小麦倾销导致美国农民的贫困。这反映( )

A. 意识形态阻碍了美苏经济交往 B. 美国对经济危机缺乏深层反思

C. 苏联的自由贸易给美国带来灾难 D. 美国把国内失业归因于苏联政府

难度: 中等查看答案及解析

-

1990年6月,中共中央、国务院决定开放开发浦东新区。给予的优惠政策包括:允许外商在区内投资兴建机场、港口等交通项目:允许外商在区内试办商品零售业;允许外商在上海,包括在浦东新区增设外资银行等。这突出表明我国的对外开放( )

A. 地域范围从点到面 B. 投资领域全面放开

C. 与世界经济全面接轨 D. 开放领域日益扩大

难度: 中等查看答案及解析

-

1992年,我国公有制经济以外的其他经济成分增长较快,国家直接管理的农业、工业、外贸等出口产品计划指标减少1/3,其中指令性计划指标减少近一半。这表明我国( )

A. 实现与世界经济的全面接轨 B. 总体上已经达到小康水平

C. 确立了社会主义市场经济体制 D. 市场在国民经济中的地位增强

难度: 中等查看答案及解析

-

1922年,吴蕴初在上海创办天厨味精厂。为了对抗日本味精的冲击,他不得不借“国货”为天厨味精打开销路,甚至捐献飞机表示抗日,进而博得愛国名声,天厨味精的销路于是猛增。这一现象反映了( )

A. 全国抗日救亡运动日益高涨

B. 日本对华贸易优势逐步衰弱

C. 爱国运动推动民族工业发展

D. 实业家有较强民族救亡意识

难度: 中等查看答案及解析