-

明清时期,山东东昌府、江苏松江府是著名的产棉区,福建漳州府和汀州府是烟草专业户集中的地区,北京丰台草桥一带各村庄都种花并,被誉为“花乡”。据此可知,明清时期

A. 政府已放弃重农抑商政策

B. 长途贩运贸易繁荣

C. 农业生产呈现专业化趋势

D. 工商业市镇蓬勃兴起

难度: 简单查看答案及解析

-

英国作家笛福曾在评论17世纪欧洲某一国家时,称它是“世界的运货人、贸易的中间人和欧洲的经纪人”。这反映了该国家

A. 工业经济最发达

B. 拥有强大的世界航运业

C. 海外殖民地广阔

D. 冲击了英国的商业霸权

难度: 简单查看答案及解析

-

(题文)明代李鼎在《李长卿集》中记载“燕、赵、秦、晋、齐、梁、江淮之货,日夜商贩而南;蛮海、闽广、豫章、楚、瓯越、新安之货,日夜商贩而北。”这表明

A. 春秋战国时期商业繁荣

B. 古代经济重心已经南移

C. 资本主义萌芽现象出现

D. 商品长途贩运贸易发达

难度: 简单查看答案及解析

-

一种复杂的情绪在威尼斯蔓延:震惊、焦虑、歇斯底里。总督吉罗拉莫•普列里说:“匈牙利人、德国人、佛兰德和法国人,以及所有翻山越岭到威尼斯花大价钱购买香料的人,如今都将转向里斯本。”最早导致这一现象的原因是

A. 好望角的发现

B. 印度航线的开辟

C. “新大陆”的发现

D. 环球航行的实现

难度: 简单查看答案及解析

-

汉代冶铁技术取得重大发展。铸铁柔化处理技术和炼钢技术在汉初很不普及,但汉武帝后却得到迅速推广,工艺也更为成熟。其主要原因在于

A. 杜诗发明和推广水排

B. 铁农具的广泛应用

C. 铁业官营政策的推行

D. 民营手工业的发展

难度: 中等查看答案及解析

-

明代《二如亭群芳谱》一书中写道:“西番葵,茎如竹,高丈余,叶似葵而大。花托圆二三尺,如莲房而扁。花黄色,子如荜(蓖)麻子而扁。”“西番葵”后来成为我国主要农作物之一,得益于

A. 丝绸之路的畅通

B. 欧洲的商业革命

C. 朝贡贸易的形成

D. 工业革命的扩张

难度: 简单查看答案及解析

-

有学者指出:古代中国农业拥有包含土壤整治、田间管理、多熟种植、维持地方、良种选育、能量循环等众多配套措施的农艺体系。这一“农艺体系”的主要特点是

A. 精耕细作

B. 因地制宜

C. 男耕女织

D. 自给自足

难度: 中等查看答案及解析

-

春秋战国时期,我国的木工技术得到迅速发展,锯子、刨子、钻子等木工器械都是在这一时期发明的。这些发明主要得益于当时

A. 商品经济的发展

B. 富国强兵的战略需要

C. 冶铁技术的进步

D. 精耕细作技术的成熟

难度: 中等查看答案及解析

-

魏孝文帝初年,因“民困饥流散,豪右多有占夺,有李安世上疏倡均田之议。……使贫微得洫,贪欲可抑。”这一政策的实行在当时

A. 解决了北魏的社会矛盾

B. 有利于北方小农经济的恢复

C. 实现了政治制度的创新

D. 消除了严重的土地兼并现象

难度: 中等查看答案及解析

-

唐代在两京及州县以上地方置“市”,设“市令”、“丞”,到宋代发展为在京城及地方路府州县镇市置“税务”来管理市场。这些变化说明宋代政府

A. 不再直接监管市场交易

B. 扩大税收以解决财政困难

C. 摒弃传统重农抑商政策

D. 通过征税来直接监管市场

难度: 中等查看答案及解析

-

《盛泽》诗云:“吴越分歧处,青林接远村。水乡成一市,罗绮走中原……人家勤耕作,机杼彻晨昏。”这反映出当时农村

A. 农产品商品化程度大幅提高

B. 女性的经济地位大大提升

C. 小农家庭的生产呈现多样化

D. 耕织结合是主要经营方式

难度: 中等查看答案及解析

-

据《元和郡县图志》载:“730年吴郡(江苏苏州)户6万8千,洪州(江西南昌)户5万5千。到810年,两地分别增加到10万户与9万户”。据此可推知

A. 南方人口总量超过了北方

B. 南方经济发展速度加快

C. 江东地区经济发展最迅速

D. 经济重心已转移到南方

难度: 中等查看答案及解析

-

元朝时,将民间工匠强制征调,为官府服务,编入“匠籍”;清初宣布废除“匠籍”,工匠在法律上获得了一般民户的地位。这一变化

A. 打破了官营手工业的垄断地位

B. 有利于小农经济的巩固

C. 限制了资本主义萌芽的发展

D. 促进了私营手工业发展

难度: 中等查看答案及解析

-

明万历二十九年(1601年)苏州税监向商人和机户加征商税和织机税,导致“吴中之转贩日稀,机户之机张日减”,继而发生了织工暴动,殴杀税务官,捣毁税监署。此次织工暴动反映的时代背景是,当时苏州

A. 实行重农抑商政策

B. 自由手工业者日益增多

C. 地方政府腐败无能

D. 机户对织工的剥削严重

难度: 中等查看答案及解析

-

清朝前期,湖北部分山区的地主参与煤矿开采,但他们不直接参与煤矿的经营,只是凭土地所有权参与分配企业收益,这种收益往往大于地租收入。这表明当地

A. 农业生产走向衰落

B. 生产关系出现变化

C. 雇佣关系逐渐形成

D. 土地兼并有所缓解

难度: 中等查看答案及解析

-

16世纪的一位欧洲外交官说,在对东方的探险中,“宗教提供借口,黄金提供了动机”。这说明

A. 寻找黄金就是为了传播宗教

B. 新航路的开辟具有多种因素

C. 黄金是外交政策的重要手段

D. 掠夺黄金以便扭转商业危机

难度: 中等查看答案及解析

-

下图是一位航海家在16世纪开辟的航海路线。对此次航行,认识正确的是

A. 得到了西班牙政府支持

B. 启航港口位于西半球

C. 船员曾在中国澳门登陆

D. 发现了美洲等新大陆

难度: 中等查看答案及解析

-

据统计,16世纪初到17世纪初的一个世纪里,英国的工业产品价格平均指数从98上升到247,而谷物的平均指数则从105上涨到575.这一现象说明

A. 圈地运动造成英国粮食短缺

B. 英国的海外贸易极为发达

C. 工业发展促使英国物价上涨

D. 新航路开辟引起价格革命

难度: 中等查看答案及解析

-

1651年,英国政府规定有些北美殖民地的土产如食糖、烟草、棉花与靛青等只可供应英国;凡是产品输入英国,只能由英国船只或输入地区的船只运送,从英国出口的商品,只许由英国船只运送。上述规定的目的在于

A. 削弱西班牙在北美的势力

B. 打击荷兰的商业霸主地位

C. 维护英国世界工厂的地位

D. 与法国争夺殖民霸权地位

难度: 中等查看答案及解析

-

“英国和荷兰商人组织了两个非常强大的股份公司:英国东印度公司,成立于1600年,荷兰的联合东印度公司,成立于1602年。政府特许状赋予公司买卖和建立商埠的权利,为了公司的利益甚至有权发动战争。”这表明当时的股份公司

A. 政府建立进行垄断经营

B. 仍不具备资本主义性质

C. 阻碍了世界贸易的发展

D. 是西欧殖民扩张的工具

难度: 中等查看答案及解析

-

1624年英国议会颁布的《垄断法》规定,为新产品的第一个发明人授予专利证书,有效期14年。到1851年为止,总共颁布了一万多项专利。《垄断法》的实施

A. 为工业革命的发生提供有利条件

B. 导致了英国向外进行殖民扩张

C. 加快了科技转化为生产力的速度

D. 使英国进入垄断资本主义时期

难度: 中等查看答案及解析

-

下表反映了18世纪六十年代到19世纪中期英国的社会经济状况,据此可以合理得出的合理结论是

时间

社会经济状况

1760~1830年

水渠长度增加了3倍

1850年

英国修建了大约9654千米的铁路

1852年

英国生产的铁总量约为300万吨

1800~1850年

伦敦的人口增长了236%

A. 19世纪上半期英国社会矛盾突出

B. 工业革命改变英国的社会风貌

C. 19世纪中期英国成为“世界工厂”

D. 交通变革改变人们的生活习惯

难度: 中等查看答案及解析

-

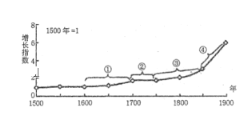

下图是英国人均国民生产总值的指数变化图(1500—1900年)。其中第③段指数变化的主要原因是

A. 出台《航海条例》

B. 发起奴隶贸易

C. 蒸汽动力的出现

D. 推行大企业制

难度: 中等查看答案及解析

-

1765年,英国织工哈格里夫斯发明了一种叫“珍妮机”的纺纱机……功效一下子提高了八倍。后来人们把“珍妮纺纱机”的发明和使用作为工业革命开始的标志,其主要依据是

A. 引发了发明机器的连锁反应

B. 极大地提高了纺织品的产量

C. 推动了机器制造业的出现

D. 宣告了工业动力时代的到来

难度: 中等查看答案及解析