-

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中评论中国某学派时说:“首先是一个解决日常生活中各种问题的实用性道德体系,强调礼仪和社会责任。”该学派是:

A. 道家

B. 儒家

C. 墨家

D. 法家

难度: 中等查看答案及解析

-

有明代学者说:“韩愈谓赋出天下而江南居十九。以今观之,浙东西又居江南十九,而苏松常嘉湖五府又居两浙十九也。”材料表明:

A. 南方经济的发展超过北方

B. 南方赋税收入增加

C. 江南成为全国经济重心

D. 经济发展的不平衡

难度: 中等查看答案及解析

-

通过“丝绸之路”,中国的铁器、丝绸和养蚕、缥丝技术,以及铸铁术、穿井法、造纸术都先后西传。同时,中亚、西亚的土特产也陆续传到中国。这反映出“丝绸之路”:

A. 推动了沿线地区经济的发展

B. 成为中西交通的主要通道

C. 促使中国成为世界经贸中心

D. 促进了中外经济文化交流

难度: 中等查看答案及解析

-

培根指出:“印刷术、火药、指南针曾改变了整个世界,变化如此之大,以至没有一个帝国,没有一个学派,没有一个显赫有名的人物,能比这三种发明在人类事业中产生更大的力量和影响。”这里所说的影响主要是指:

A. 加速了西欧封建社会的瓦解和资本主义社会的形成

B. 促进了西欧新式武器的制造

C. 推动西欧文艺复兴运动的开展

D. 推动了新航路的开辟

难度: 中等查看答案及解析

-

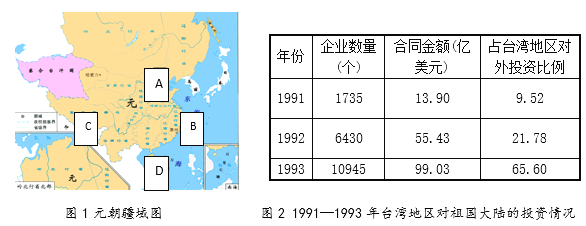

清朝前期先镇压当地贵族叛乱,后设伊犁将军加强管理,被管辖地区位于图中:

A. ①

B. ②

C. ③

D. ④

难度: 中等查看答案及解析

-

蒋廷黻在《中国近代史》中写道:“他们(负责交涉条约的人如伊里布、黄恩彤诸人)觉得也是最方便省事的办法是每种货物应该缴纳多少税都明白载于条约,那就可以省却争执……所以他们洋洋得意,以为他们的外交成功。”下列对此解读正确的是:

A. “条约”指的是《马关条约》

B. “方法”维护了中国关税主权

C. “方法”有利于列强商品输出

D. “他们”深谙近代外交之道

难度: 困难查看答案及解析

-

中国国民党在一次宣言中指出:“国民党人,因不得不继续努力,以求中国民族解放,其所恃为后盾者,实为多数之民众,若知识阶级、若农夫、若工人、若商人是已。”这次宣言发表于:

A. 1919年

B. 1921年

C. 1924年

D. 1927年

难度: 困难查看答案及解析

-

“一切都变了,这是分水岭。……这二十几个人在这里开会,是为了正式确定长征的领导和方向的彻底改变。……后来很多人都说,这是整个中国革命史上最重大的一个事件。”这次会议:

A. 推动了第一次国共合作的实现

B. 结束了右倾机会主义的错误

C. 形成了“农村包围城市”的道路

D. 标志着中共由幼稚走向成熟

难度: 中等查看答案及解析

-

图1、图2 分别为人民艺术家古元创作于1947年的版画作品《焚毁旧地契》和《发新土地证》。这两幅作品反映了:

A. 抗日根据地土改的蓬勃开展

B. 边区农村社会矛盾得到缓和

C. 三大改造服务于工业化建设

D. 解放区满足农民的土地要求

难度: 中等查看答案及解析

-

民主建国会中央主任委员黄炎培,在国民党统治时期不愿在政府中任职。新中国成立后,他欣然就任政务院副总理兼轻工业部部长。吸引黄炎培出山的主要原因是新中国实行了:

A. 人民代表大会制度

B. 政治协商制度

C. 民族区域自治制度

D. 社会主义制度

难度: 中等查看答案及解析

-

据学者统计,在1949—1956年期间《人民日报》曾出现少量的招聘、招工广告,但1956年后这类广告基本消失。这一变化反映了当时我国:

A. 工业化成就突出

B. 生产关系的变革

C. 城市化进程缓慢

D. 生活水平的提高

难度: 困难查看答案及解析

-

750年,法兰克宫相丕平遣使上书教皇:“国王是否可以徒有虚名而不掌握实权?”教皇回答:“国王当然必须有治国之才,我以使徒的权力,希望你成为法兰克人的国王。”这句话说明当时:

A. 王权与教权相互依存

B. 王权依靠教权支持

C. 教皇和君主各持权柄、互不干涉

D. 教权掌握世俗大权

难度: 困难查看答案及解析

-

美国1787年宪法第二条第一款规定:“总统有权缔订条约,但须争取参议院的意见和同意,……;他有权提名,并于取得参议院的意见和同意后,任命大使、公使及领事、最高法院的法官。”这主要体现了这部宪法的:

A. 自由原则

B. 制衡原则

C. 民主原则

D. 平等原则

难度: 中等查看答案及解析

-

“德国全部的殖民地、整个海军、大部分商业船队,以及它控制的海外市场,被剥夺或将被剥夺。因此,德国已经感到给予它的最大打击,而人们以为通过某种领土条件的改善能使德国平息下来,这纯粹是幻想。”该材料主要反映了哪个国家的主张:

A. 英国

B. 美国

C. 法国

D. 日本

难度: 困难查看答案及解析

-

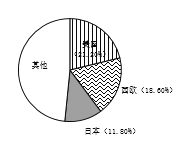

下图图示为某一时期美国、西欧、日本的国民生产总值占世界经济的比重,这一时期可能是:

A. 19世纪70年代

B. 20世纪20年代

C. 20世纪50年代

D. 20世纪80年代

难度: 困难查看答案及解析