-

阅读下面的文字,完成下列小题。

士兵与猎手

戴 涛

①1944年冬,中国黑龙江小兴安岭。

②一个日本士兵端着枪,在冰雪覆盖的山林里穿行,忽然,他弯下腰在雪地上寻找着什么,终于,他又看见了两排漂亮的梅花印,于是他又兴奋地朝前追去……今天清晨,当他走出兵营撒尿时,他在雪地里意外地发现了梅花印,他不禁一阵狂喜,因为他很小的时候,父亲就曾告诉过他,这梅花印代表着什么。当年他的父亲在南洋做生意时,他的最高理想就是得到留下这梅花印的百兽之王。可最后的结局是,他父亲没有得到这百兽之王,而百兽之王得到了他父亲。此时,他觉得该是实现他父亲遗愿,或者说是替他父亲报仇雪恨的时候了,尽管这是中国的东北虎,根本与南洋的爪哇虎无关。

③在另外一片树林子里,一个鄂伦春族的年轻猎手也在追赶一只东北虎。鄂伦春人世代以打猎为生,日子过得倒也自在,可自打来了日本人,这森林里的动物好像知道了要大祸临头,一下都消失得无影无踪。今天。当他在雪地里发现这排梅花印时,他不知道有多兴奋,这虎皮虎骨虎肉,意味着全家半年的吃用。

④起风了,风将天上的雪、地上的雪刮得满世界飞舞,除了雪,别的一切都变得模糊不清了。而一个日本士兵和一个鄂伦春猎手,还在苦苦地追逐那些神秘莫测的虎爪印。

⑤已经是第三天了,饥饿和劳累使得日本士兵眼前的树木开始不断晃动,就像他跟他的部队向中国的老百姓扫射时,那些老百姓也就是这样晃着晃着倒下去的。突然,一种从未有过的恐惧感向他袭来,莫非这些梅花印原本就是中国人设下的陷阱……鄂伦春猎手尽管年轻,可除了老虎,几乎小兴安岭所有的野兽都被他的猎枪击中过。打猎对他来说是件非常轻松愉快的事,可这一次好像不同往常,奔走了三天,他竞一点也无法预料结局将会是怎样。

⑥第四天,日本士兵踉踉跄跄,又走出一片树林,突然,眼前的画面让他惊呆了,突然放晴的天空下,阳光照耀着的小兴安岭银装素裹,显得纯净安宁,不远的山顶上,两只色彩斑竭的东北虎在嬉戏,它们相拥在一起,一虎眯着眼,温顺地躺着,而另一虎不停地在它脸上咬着啃着……这使日本士兵想起家里两只可爱的波斯猫,可仅仅是一瞬间的犹豫,他又举起了那杆“三八枪”……当鄂伦春猎手钻出另一片树林时,他被眼前的场景所震慑仅仅是一瞬间,他听老人们说过,动物里老虎的相亲相爱是最不容易看到的;他还听老人们说,见过老虎亲热的人,会有美丽的爱情。他小心翼翼地放下猎枪……

⑦“叭咕”,一声刺耳的枪响打碎了天地间的宁静,下面那只东北虎的额头上顿时流出殷红的血,在阳光下,这血格外鲜艳,它努力挣扎着站了起来,却又马上倒了下去,它痛苦地在雪地上翻滚,洁白的雪上留下一片鲜红,终于它又站了起来,纵身一跃,跳下山崖。另一只东北虎一声长啸,也跟随着一起跳下崖去。

⑧日本士兵被眼前发生的一幕惊呆了,枪摔落在雪地上。鄂伦春猎手呢,当他弄明白刚才发生的一切,便愤怒地从地上捡起猎枪,将枪口指向了日本士兵。也许是听到了声响,日本士兵扭转头来张望。鄂伦春猎手看到了一张稚嫩的脸庞,脸上流露出惊愕和惶惑,似乎还有一丝愧意。鄂伦春猎手无论如何都不能将十五六岁的孩子与凶残的侵略者联系起来,反而想起了自家常犯糊涂的小弟,他的手不自觉地抖动了一下。可仅仅只过了一瞬闻,猎手扣动了扳机“叭咕”,又是一声刺耳的枪响,小兴安岭树枝上的雪花被震得簌簌下落,几只飞鸟惊惶地掠过阳光下的天空……

⑨1984年春,一位跛脚的日本老人从日本的北海道来到中国的小兴安岭,他特地来寻找一位鄂伦春猎手,说是要报恩。

(有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不恰当的一项是

A. 两排梅花脚印,同时引发了两个猎手的捕猎激情,但两人的动机却不相同,日本士兵是为了实现父亲的遗愿为给父亲报仇雪恨,鄂伦春猎手则为生计着想。

B. 日本士兵在饥饿劳累时,看到树木晃动,就像看到被扫射后的中国百姓。这里通过巧妙的比喻,揭露了日本士兵之前的罪恶行径,也表达除他的反省。

C. 一只东北虎遭遇枪击后,两只虎先后跳下悬崖。动物以这种悲壮的方式来表达对人类的反抗与蔑视,来保存物种的尊严,这种行为震慑人心。

D. 文章以两个主人公的行踪展开了两条自始至终平行的情节线,这两条线既丰富了阅读的内容,也扩展了读者的视角,使读者感受到了双方较量的紧张氛围。

2.小说第三段画线句在文中起了什么作用?请分析。

3.小说以若干年后日本士兵来寻鄂伦春猎手报恩为结局,虽是“意料之外”但又在“情理之中”,并起到了升华主旨的作用。请结合小说内容进行具体分析。

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

①中华文化很注重中庸之道。国家太大,治理需要依靠精英,这样的精英有一个特点,在孔子那里就是讲求“中庸”孔子说:“君子中庸,小人反中庸。”我称之为中庸理性主义,既不要过于峻急,也不要过于迟缓,应当恰到好处,掌握分寸,留有余地。《论语》最大的特点就是恰如其分。孔子说:“不义而富且贵,于我如浮云。”他鄙弃不义得来的富贵,但他只是说“如浮云”,像浮云那样一晃而过,并没有说其他丑恶的词,这体现了孔子语言的分寸感。在孟子的时代,认为精英就当如“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的大丈夫。庄子是从另外的角度说的,他强调有至人,有真人。

②中华文化很早就提出“化”的观点,《周易》说:“穷则变,变则通,通则久。”什么事情碰到钉子,无计可施了,这就是“穷”,穷就要变,变了才有出路,才可维持下来。到了庄子的时代,更喜欢用的字是“化”—与时俱化。“化”与“变”相比,有些悄悄发生变化的意思。所以,千万不要以为中华文化讲仁义道德、一和同、天下定于一、吾道一以贯之,似乎很呆板。其实中华文化一点儿都不呆板,比如中国人承认有多种多样的选择性。孟子说:“穷则独善其身,达则兼济天下o”如果我没有条件,我就把自己管好了,如果我有条件了,我就为天下百姓与君王效劳。孙子说:“故善战者,立于不败之地。”充分理解善战的人,永远不会让自己变成殉葬者。孟子评价孔子,说他是“圣之时者”,这句话是什么意思?就是说孔子生活的时代千变万化,民不聊生,国无宁日,孔子如果不随时调整自己,把握分寸的话,他早就灭亡了。

③老庄主张以退为进、以弱胜强、以无胜有。老子甚至主张,柔弱是生命的特色,坚强是死亡的特色。当然,这个说法我们是存疑的。但从侧面说明,中华文化从来都不是僵硬的文化。20世纪后半期,当社会主义国家纷纷进入改革的时候,西方的一些政要,比如撒切尔夫人,基辛格等人都对某些国家的改革不看好,而上述这些人却说,改革唯一可能成功的是中国,原因之一是中国有独特的文化,该坚持的继续坚持,该改革的就改革,化之于无形。全世界能够迈开这么大步子进行改革开放而又保持稳定局面的,只有中国。我们当然不能无原则地自我吹捧,但中华文化适应调整,变化的能力,统筹兼顾、面面俱到的能力,世界上罕有其匹,这也是中华文化重要的特点。

④如今,我们更可以在中华文化传统和资源的基础上,按照当下中国和世界发展的时势,推动我们社会主义现代化建设,推动我们全面建成小康社会,建设我们美好的生活,实现我们的中国梦。

(选自王蒙《道通为一——从传统经典看中华文化的特点》,有删节)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.治理大国的精英往往都受到“中庸”思想的影响,在国家治理中特别讲求掌握分寸,留有余地。

B.中华文化中“变”“化”的思想表现为有所坚守但从不僵化,能够随时调整自己,进行多样化选择。

C.孔子鄙弃不义得来的富贵,但只说“如浮云”而没用丑恶的词,这形成了《论语》注意分寸的特点。

D.作者也主张做事要恰到好处,峻急迟缓不能过度,和孔子相比,他更多了一点理性主义色彩。

2.下列对原文论证的相关分析,正确的一项是( )

A.文章阐释了中华文化调整变化,统筹兼顾的特点,全文为分总结构,①②③段为并列关系,第④段是总写。

B.第②段引用孟子对孔子“圣之时者”的评价来论证“中庸之道”和“穷通变化”两者是相通的。

C.第③段采用举例论证和对比论证的手法,突出了“中庸之道”和“穷通变化”带来的文化优越性。

D.文章最后指出我们应继承中华优秀传统文化,阐明了中华传统文化在世界发展新时势下的积极意义。

3.根据原文内容,下列说法正确的一项是( )

A.文章借用孙子关于“善战”的话是要告诫人们,只有训练矫健勇猛之士,才能立于不败之地。

B.作者对老子和庄子的一些主张存有疑问,但不否认它们从侧面反映了中华文化的变化之道。

C.中华传统文化的优点难以比拟并非自我吹捧,新时期既要大力传承传统文化,又要注意与时俱进。

D.20世纪后半期,作为社会主义国家的中国改革成功,原因就在于我国拥有“化之于无形”的独特文化。

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

港珠澳大桥拉近的并非只是港珠澳三地的距离,更关乎珠三角九市和港澳两地的互联,关乎国际级湾区的梦想。

它所改善的绝不仅仅是交通,还将为缩小珠三角地区城市间的经济差距,以及粤、港、澳的经济差距,乃至于为三地的经济结构改善提供更多想象空间。除港、澳之外,最大受益者当然是珠江西岸三市(珠海、中山和江门)。从数据上来说,珠海、中山、江门乃至于澳门的GDP规模都要比东岸的深圳、香港,乃至于东莞相差一大截。这一经济圈又因为直线交通距离的大大缩短,进而可辐射更为落后的粤西地区,乃至云、贵、川三省份。

在港珠澳大桥之后,还有在建的深中通道、虎门二桥,它们带给珠江东西岸的是互联互通,还有源源不断的商机。这些都是看得见的变化。

还有看不见的变化。港珠澳大桥面对内地靠右行驶,港澳靠左行驶的差异,以立交桥的技术手段巧妙切换,解决了这一制度难题,本身就是一种制度创新。这种制度创新对于粤港澳大湾区来说,鉴于港、澳两地与内地的制度差异,港珠澳大桥的通车也将为粤港澳三地未来更多的制度创新提供镜鉴。

(摘编自《港珠澳大桥开通,跨越“伶仃”向融合》,《新京报》2018年10月23日)

材料二:

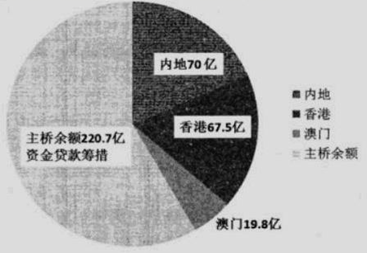

港珠澳大桥投资组合方案

(资料来源于《解析世界最大桥隧结合工程——港珠澳大桥》,中国公路网2014年6月24日)

材料三:

据拉美社10月23日报道,港珠澳大桥23日正式开通,创下最长跨海大桥的新世界纪录,它也是香港、珠海、澳门三地经济实现一体化的一座新的里程碑。这一计划的目标是建设可持续的开放式发展模式。

港珠澳大桥是迄今为止中国政府最具雄心的项目之一,也是现代建筑工程史上的一大奇迹。

珠澳大桥对中国“21世纪海上丝绸之路”建设产生积极影响。中国希望通过这一计划,进一步向全世界敞开大门,密切与世界各大洲的交流往来。

这项基础设施工程的主体工程全长约29.6公里,其中22.9公里为桥梁,另外还包括约6.7公里的水下隧道以及两座人工岛。该隧道位于水下46米,是世界上埋进海床最深的沉管隧道。

港珠澳大桥始建于2009年,此项工程总共使用了约108万立方米的混凝土。在建设过程中运用的高新技术为大桥120年的设计使用寿命提供了有力保障。大桥可抗16级台风、8级地震及30万吨巨轮撞击。

(摘编自《港珠澳大桥成中国“亮丽名片”》,《参考消息》2018年10月24日)

材料四:

外界特别关注港珠澳大桥,其实就是因为一个字——“难”。工程体量之巨大,建设条件之复杂,是以往世界同类工程所不曾遇到的。

港珠澳大桥岛隧工程总工程师林鸣先生介绍道,港珠澳大桥有三个难点,其中一个难点便是这是一个外海沉管隧道。在港珠澳大桥之前,全中国的沉管隧道工程加起来不到4公里,而且,这是我国第一次在外海环境下建沉管隧道,可以说是从零开始从零跨越。

如果外海沉管有挑战,那么最终一节的接头合龙就是这个挑战最困难的部分,一百多年来也没有找到特别好的方法,最后还是中国工程师经过4年的研究和攻关找到了办法。

港珠澳大桥沉管隧道,是我国建设的第一座外海沉管隧道,也是世界上最长的公路沉管隧道,和唯一的深理沉管隧道,在建设过程中,林鸣和他的团队对沉管的设计、生产和安装技术进行了一系列创新,为世界海底隧道工程技术,提供了独特的样本和宝贵的经验。

中国工程师也用这份优秀的作品向世人证明,我们能做到的,很多事情我们可以做到!

(摘编自赵嘉伟、常红《港珠澳大桥倒隧工程总工程师:外媒眼中的“新七大奇迹”》,人民网国际频道2017年10月9日)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.港珠澳大桥是一座沟通的桥梁,拉近的并不只是港珠澳三地的空间距离,更会融通珠三角九市和港澳两地的互联,助力国际级湾区梦想的实现。

B.珠海、中山、江门乃至于澳门的GDP规模都要比东岸的深圳、香港,乃至于东莞相差一大截。大桥的建成,港、澳及珠江西岸三市定有受益。

C.港珠澳大桥展现了中国政府的雄心,创下最长跨海大桥的新世界纪录,是现代建筑工程史上的奇迹,也是港珠澳三地经济实现一体化的里程碑。

D.港珠澳大桥工程体量非常巨大,建设条件极其复杂,是以往世界同类工程所没有遇到的。只是因为这一个“难”字,所以才引来外界各方关注。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.港珠澳大桥带来的变化有显性的也有隐性的。显性的如改善交通,缩小经济差距:隐性的如解决了内地与港澳通行方向不一的制度难题,这本身是一种制度创新。

B.港球澳大桥基础设施工程的主体工程全长约29.6公里,其中22.9公里为桥梁,另外还包括约6.7公里的水下隧道以及两座人工岛。大桥由港珠澳三方等额注资。

C.港珠澳大桥可抗16级台风、8级地震及30万吨巨轮搏击,在建设过程中运用的外海沉管隧道技术等高新技术为大桥120年的设计使用寿命提供了有力保障。

D.一百多年来难以解决的外海沉管最终一节的按头合龙难题被中国工程师攻克。中国工程师用过硬的技术和港珠澳大桥这样优秀的作品向世人证明了中国的实力。

3.根据上述材料,概括说明港珠澳大桥的价值。

难度: 中等查看答案及解析