-

阅读下面的文字,完成各题。

槐,《说文》曰:“木也,从木鬼声”。它作为一种常见的树木,材质细密,可以用作建筑材料和器物用具,花蕾、种子、根皮均可入药。因此它很早就与中国人的生活产生了联系。在《山海经》中就有关于槐树的记载:“东三百里,曰首山……木多槐”。《穆天子传》也有记载:“(天子)遂驱,升于弇山……而树之槐”。《管子》也有记载:“五沃之土,其木宜槐”。槐树频频在这些古老的典籍里出现,它与人们生活的联系可见一斑。人们聚在一起休憩、游戏、议事的时候就很可能会常常坐在槐树下面。

早在周代就有了“三槐九棘”的制度:左九棘,为公卿大夫之位;右九棘,为公侯伯子男之位;面三槐,为三公之位。因此世人就以“槐棘”来指三公九卿之位了。中国古代一般把鼎作为权力和地位的象征,而古人又把槐和鼎联系在一起,用“槐鼎”来比喻三公之位,或者用来泛指执政大臣。如《后汉书·方术传论》有“越登槐鼎之位”的说法;《宋书·王弘传》也有“正位槐鼎,统理神州”的记载。由此可见,槐树已经逐渐成了政治地位的象征。

槐还具有崇高、庄重、忠诚、仁义等政治道德含义,在中国古代为什么许多重要场所、尤其是与政治相关的场所往往都会有槐树的身影。据说汉宫中即多种槐树,唐朝宫廷更是普遍。唐诗中有很多描述槐树种植地点的诗句。例如,韩愈《南内朝贺归呈同官》有“绿槐十二街,涣散驰轮蹄”之句;白居易《寄张十八》有“迢迢青槐街,相去八九坊”之句;李贺《勉爱行二首送小季之庐山》有“别柳当马头,官槐如兔目”之句。从上述诗人的这些诗句中我们可以看出,在唐代不仅是宫观旁的驰道才种槐树,似乎所有的官道两旁都是可能种植槐树的,而且李贺诗中的“官槐”一词,把“官”字与“槐”字直接并列,更能体现槐树与政治的关系。

由于“槐”与“怀”同音,槐树逐渐还具有了怀来人才的寓意。郑玄曰:“槐之言怀也,怀来人于此,欲与之谋。”人才是国君治国理政的助手,必须德才兼备,槐树作为招揽人才的象征,也体现着鲜明的政治道德蕴含。槐树能够“怀来人”同理也就能“怀来神”。《太公金匮》载:“武王问太公曰:‘天下神来甚众,恐有试者,何以待之?’太公请树槐于王门内,有益者入,无益者距之。”槐树竟然还具备了评判神之有益无益的神奇功能,这可能是其招揽人才寓意的延伸。

正因为如此,槐树后来与科举文化也产生了密切的关系。宋人沈括《梦溪笔谈》还记载了一则有趣的故事:“学士院第三厅,学士阁子当前,有一巨槐,素号‘槐厅’。旧传居此阁者多至入相,学士争槐厅,至有抵彻前人行李而强据之者,余为学士时目观此事。”当时的“学士”为了图吉利,争相入住“槐厅”,也是因为槐树具有官运亨通的吉祥寓意。从举子的角度看是官运亨通,从君主的角度看就是得到了满意的人才。唐宋文学中对槐树的这一寓意也有不少描绘,如武元衡《酬谈校书》有“篷山高价传新韵,槐市芳年记盛名”之句,杨万里《槐》有“阴作宫街绿,花开举子忙”之句,使用的正是槐树的这层寓意。

(摘编自黄金灿《槐树历史文化意蕴趣谈》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是

A. 因为槐很早就与中国人的生活产生了联系,所以它可以用作建筑材料等。

B. 随着历史发展,槐树逐渐成为政治地位的象征,“槐鼎”喻“三公之位”。

C. 槐有崇高、庄重等政治道德含义,与政治相关的场所都会有槐树的身影。

D. 中国古代君主在学士院第三厅种植巨槐,是为了招到满意的人才。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A. 文章引用韩愈、白居易、李贺等人的诗,意在论证槐树在宫廷里种植普遍。

B. 本文引用《梦溪笔谈》中的故事,论证了槐树与科举文化的密切关系。

C. 全文采用总分的结构,论述了槐树与政治、科举等方面的密切联系。

D. 本文引经据典,用大量丰富的论据,证明了槐树丰富的历史文化意蕴。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A. 槐树与人们的生活密切相关,在古代,人们休憩、游戏等常在槐树下进行。

B. 周代,槐有代表政治地位的象征意义,有“正位槐鼎,统理神州”的说法。

C. 槐有鉴别神的有用无用、有益无益的功能,可能是其怀来人才寓意的延伸。

D. 在中国古代,槐树与科举文化产生了密切联系,有“花开举子忙”的说法。

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成各题。

材料一:

近几十年来,由于世界范围的人口膨胀,工业化进程加快,森林中人类的活动影响加剧,森林火灾发生的危险性提高,森林资源的持续稳定发展受到严重威胁,防御和控制森林火灾也成为各国关注的焦点。

森林火灾的发生有很多深层次的自然原因和社会原因。全世界每年发生森林火灾几十万次,受灾面积达几百万公顷,约占森林总面积的0.1%。特别是进入80~90年代以来,全球气候变暖,火灾有上升的趋势,如1987年中国大兴安岭发生特大火灾,过火面积133万hm2;1997~1998年印度尼西亚长期干旱以后的热带雨林大火烧掉了上百万公顷的森林,这些森林火灾给相关国家和人民造成了巨大的经济损失。虽然各国的森林防火费用不断增加,而森林火灾面积并未发生明显变化。森林火灾增加了大气中二氧化碳含量,进而导致气温升高。严重的森林火灾还会引起土壤的荒漠化,并对全球的经济产生影响。因此,世界各国都十分重视森林防火工作,不断提高林火管理技术。

(摘编自《国外森林火灾应急管理系统研究与借鉴》)

材料二:

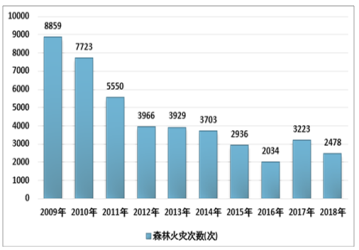

图1:2009年-2018年中国森林火灾次数统计表

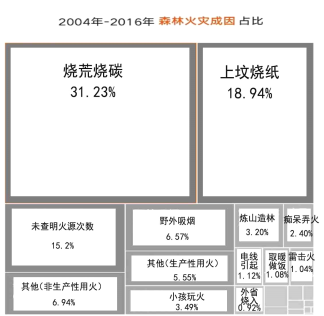

图2:2004年-2016年中国森林火灾成因比例

材料三:

随着春季到来,全国陆续进入森林草原防灭火工作关键期。记者3月中旬到凉山州采访时注意到:县、乡镇、村各级干部都已把主要精力投入到森林防火上;沿途的重要出入路口,都能见到戴着红袖章的巡护人员在工作。

尽管如此,部分地区还是存在基础设施跟不上防火形势的问题。一些森林消防队员表示,发生较大规模森林火灾的地区,森林内往往缺少防火隔离带和防火通道,一旦发生火情,火借风势就容易快速蔓延,增加扑灭难度。

中央党校应急管理培训中心副教授曹海峰表示,中国森林消防技战术水平比以前有了长足进步,不过在一些高精尖技术的应用上还有提升空间,航空消防飞机数量总体较少,覆盖范围比较有限。另外,在利用卫星遥感技术监测火灾的应用上也有提升空间。

(摘编自《瞭望·森林防火仍需警钟长鸣》)

材料四:

今年的清明节,很多人自发地祭奠和追思那些在四川凉山森林火灾中牺牲的消防指战员和扑火人员,为这些新时代的英雄献上鲜花与敬意。面对这样的悲剧,我们不能不从人为因素入手,来减少森林火灾的发生和由此造成的损失。

与人为引发森林火灾相关的罪名有放火罪和失火罪。除极少数火灾是人为故意纵火外,大多数人为引发的森林火灾当事人都没有主观故意。但这也构成失火罪,刑期是三年以上七年以下。

数据显示,将近20%的森林火灾是由于上坟烧纸引起,每年的清明时节,既是祭扫的高峰期,也是森林火灾的高发期,如何引导和教育民众摒弃传统祭扫陋习是有关部门亟待解决的问题。

数据显示,人为引发森林火灾最主要的原因是山区居民烧荒、烧炭,这种情况占了31%还多。为此,加快脱贫攻坚步伐,帮助山区居民脱贫脱困,过上好的生活,也是当务之急。

(摘编自中国经济网《森林防火任重道远》)

1.下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A. 2009年到2016年,中国森林火灾次数总体呈现递减趋势,我国森林防火工作取得一定成效。

B. 中国森林火灾次数在2017年略有上升,2018年全国共发生森林火灾2478起,同比2017年下降约23%。

C. 从图2可以看出森林大火的成因包括人为因素和自然因素,其中人为因素占绝大部分,所以控制火灾的关键是做好人的工作。

D. 2004年-2016年,导致森林失火最多的人为原因是烧荒烧炭、上坟烧纸、野外吸烟,它们属于非生产性用火。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是

A. 世界范围的人口膨胀,导致工业化进程加快,森林中人类的活动影响加剧,控制人口是防御和控制森林火灾的关键。

B. 全球气候变暖,使火灾有上升的趋势,而森林火灾会增加大气中二氧化碳含量,进而导致气温升高,这是一个恶性循环。

C. 发生森林火灾的地区,往往缺少防火隔离带和防火通道,火借风势蔓延,这给消防员扑灭火灾带来一定难度。

D. 森林火灾是社会治理问题,不断改善提高人们的物质生活水平和精神文明层次,就能从根本上杜绝森林火灾隐患。

3.为了减少森林火灾,我们可以采取哪些措施?请结合材料简要概括。

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成各题。

玩具

史铁生

我有生的第一个玩具是一只红色的小汽车,不足一尺长,铁皮轧制的外壳非常简单,有几个窗但是没有门,从窗间望见一个惯性轮,把后车轮在地上摩擦便能“嗷嗷——”地跑。我现在还听得见它的声音。我不记得它最终是怎样离开我的了,有时候我设想它现在在哪儿,或者它现在变成了什么存在于何处。

但是我记得它是怎样来的。那天可谓双喜临门,母亲要带我去北海玩,并且说舅舅要给我买那样一只小汽车。母亲给我扣领口上的纽扣时,我记得心里充满庄严;在那之前和在那之后很久,我不知道世上还有比那小汽车更美妙更奢侈的玩具。到了北海门前,东张西望并不见舅舅的影。我提醒母亲:舅舅是不是真的要给我买个小汽车?母亲说:“好吧,你站在这儿等着,别动,我一会儿就回来。”母亲就走进旁边的一排老屋。我站在离那排老屋几米远的地方张望,可能就从这时,那排老屋绿色的门窗、红色的梁柱和很高很高的青灰色台阶,走进了我永不磨灭的记忆。独自站了一会儿我忽然醒悟,那是一家商店,可能舅舅早已经在里面给我买小汽车呢,我便走过去,爬上很高很高的台阶。屋里人很多,到处都是腿,我试图从拥挤的腿之间钻过去靠近柜台,但每一次都失败,刚望见柜台就又被那些腿挤开。那些腿基本上是蓝色的,不长眼睛。我在那些蓝色的漩涡里碰来转去,终于眼前一亮,却发现又站在商店门外了。不见舅舅也不见母亲,我想我还是站到原来的地方去吧,就又爬下很高很高的台阶,远远地望那绿色的门窗和红色的梁柱。一眨眼,母亲不知从哪儿来了,手里托着那只小汽车。我便有生第一次摸到了它,才看清它有几个像模像样的窗但是没有门——对此我一点都没失望,只是有过一秒钟的怀疑和随后好几年的设想,设想它应该有怎样一个门才好。我是一个容易惭愧的孩子,抱着那只小汽车觉得不应该只是欢喜。我问:“舅舅呢,他怎么还不出来?”母亲愣一下,随我的目光向那商店高高的台阶上张望,然后笑了说:“不,舅舅没来。”“不是舅舅给我买吗?”“是,舅舅给你买的。”“可他没来呀?”“他给我钱,让我给你买。”这下我听懂了,我说:“是舅舅给的钱,是您给我买的对吗?”“对。”“那您为什么说是舅舅给我买的呢?”“舅舅给的钱,就是舅舅给你买的。”我又糊涂了:“可他没来他怎么买呢?”那天在北海的大部分时间,母亲都在给我解释为什么这只小汽车是舅舅给我买的。我听不懂,无论母亲怎样解释我绝不能理解。甚至在以后的好几年中我依然冥顽不化固执己见,每逢有人问到那只小汽车的来历,我坚持说:“我妈给我买的。”或者再补充一句:“舅舅给的钱,我妈进到那排屋子里去给我买的。”

对,那排屋子:绿色的门窗,红色的柱子,很高很高的青灰色台阶。我永远不会忘。惠特曼的一首诗中有这样一段:“有一个孩子逐日向前走去/他看见最初的东西,他就倾向那东西/于是那东西就变成了他的一部分,在那一天,或在那一天的某一部分/或继续了好几年,或好几年结成的伸展着的好几个时代。”正是这样,那排老屋成了我的一部分。很多年后,当母亲和那只小汽车都已离开我,当童年成为无比珍贵的回忆之时,我曾几次想再去看看那排老屋。可是非常奇怪,我找不到它。它孤零且残缺地留在我的印象里,绿色的门窗红色的梁柱和高高的台阶……但没有方位没有背景周围全是虚空。我不再找它。空间中的那排屋子可能已经拆除,多年来它只作为我的一部分存在于我的时间里。

但是有一天我忽然发现了它。事实上我很多次就从它旁边走过,只是我从没想到那可能就是它。它的台阶是那样矮,以致我从来没把它放在心上。但那天我又去北海,在它跟前偶尔停留,见一个三四岁的孩子往那台阶上爬,他吃力地爬甚至手脚并用,我猛然醒悟,这么多年我竟忘记了一个最简单的逻辑:那台阶并不随着我的长高而长高。这时我才仔细打量它。绿色的门窗,对,红色的柱子和青灰色的台阶,对,是它,理智告诉我那应该就是它。心头一热,无边的往事瞬间涌来。我定定神退后几米,相信退到了当年的位置并像当年那样张望它。但是张望越久它越陌生,眼前的它与记忆中的它相去越远。从这时起,那排屋子一分为二,成为我的两部分,大不相同甚至完全不同的两部分。那么,如果我写它,我应该按照哪一个呢?我开始想:真实是什么。设若几十年后我老态龙钟再来看它,想必它会一分为三成为我生命的三部分。那么真实,尤其说到客观的真实,到底是指什么?

1.下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,最恰当的一项是

A. 每逢有人问到小汽车的来历时,“我”都坚持说是我妈给我买的,表现了“我”的倔强和对舅舅的埋怨。

B. 作者说:“我是一个容易惭愧的孩子,抱着那只小汽车觉得不应该只是欢喜。”表现了“我”的自卑和胆小。

C. 文章第三段引用惠特曼的诗歌,承上启下,点明母亲在我生命中的重要性,增强了文章的可读性,使文章生动有趣。

D. 文章以“玩具”为标题,因为它是作者情感的寄托物,作者通过回忆买玩具的往事,表达对母亲的怀念和对人生、生命的思考。

2.作者在文中反复提及“那排屋子”“绿色的门窗”“红色的柱子”“很高很高的青灰色台阶”,有何用意?请结合文本简要分析。

3.文章的结尾写到“那么真实,尤其说到客观的真实,到底是指什么?”请结合文本谈谈你对这句话的理解。

难度: 中等查看答案及解析