-

寒冷的冬天,室外的水缸、河面都结冰了,而腌咸鸭蛋的盐水却没有结冰.同学们针对这一现象,提出下列几个问题,其中较有价值又可进行探究的问题是( )

A.为什么盐水的凝固点比纯水低

B.为什么盐水温度降低后也会结冰

C.盐水的凝固点和含盐量之间有什么关系

D.盐水中含盐量越高其凝固点越低

难度: 中等查看答案及解析

-

把新鲜蔬菜快速冷冻后放到低温真空环境中,蔬菜很快就变干燥了,这样既能长期保存又能保持原有的营养和味道.在加工过程中,蔬菜中的水( )

A.先凝固后汽化 B.先凝固后升华

C.先凝华后升华 D.先凝华后液化

难度: 简单查看答案及解析

-

关于声现象,下列说法正确的是( )

A.只要物体振动,我们就一定能听到声音

B.声源的振幅大,听到的响度就一定大

C.声音在真空中的传播速度 340m/s

D.“闻其声,知其人”是根据声音的音色区分的

难度: 简单查看答案及解析

-

以下对中华诗词中有关物态变化的分析,正确的是( )

A.“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。”雨的形成是汽化现象,需要放热

B.“桂魄初生秋露微,轻罗已薄未更衣。”露的形成是液化现象,需要放热

C.“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。”霜的形成是凝固现象,需要吸热

D.“晨起开门雪满山,雪晴云淡日光寒。”雪的形成是熔化现象,需要吸热

难度: 中等查看答案及解析

-

—位摄影爱好者早上在大观河边照像,观察到岸边的建筑物在水面上形成的影像甲和乙,并拍摄了下来,如图所示。过了十多分钟后他又回到原位罝观察,那么影像甲和乙的大小变化情况是

A. 都变 B. 都不变

C. 甲变,乙不变 D. 甲不变,乙变

难度: 中等查看答案及解析

-

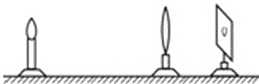

用如图所示装置模拟人眼成像情况,此时烛焰在光屏上成清晰的像,将蜡烛远离凸透镜时,光屏上的像变模糊.若用此实验模拟人眼的调节功能,重新在光屏上得到清晰的像,应该进行的操作是

( )

A.将光屏靠近凸透镜 B.将光屏远离凸透镜

C.换焦距更大的凸透镜 D.换焦距更小的凸透镜

难度: 中等查看答案及解析

-

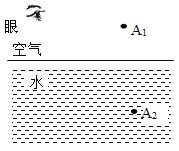

俗话说“坐井观天,所见甚小.”为了说明井底之蛙观察井外范围的大小与井深的关系,甲、乙同学都用画示意图比较的方法来说明,分别如图(甲)和(乙)所示.在你看来,他们所画的图( )

A.都正确 B.都不正确

C.甲正确,乙不正确 D.甲不正确,乙正确

难度: 中等查看答案及解析

-

圆柱形玻璃杯后白纸上有一水平方向的箭头(如图甲所示).慢慢向玻璃杯中注入水至水面高过箭头位置,透过玻璃杯看纸上的“箭头”,不可能是图乙中的

A.

B.

C.

D.

难度: 中等查看答案及解析

-

用同一凸透镜在光具座上分别探究甲、乙两物体的成像情况.实验时甲、乙两物体直立于光具座上,且甲物体比乙物体长些,它们经凸透镜成像后,下列说法中正确的是( )

A.若它们都成放大的实像,则甲的像一定比乙的像长

B.若它们都成等大的实像,则甲的像一定比乙的像短

C.若它们都成缩小的实像,则甲的像一定比乙的像长

D.不论成放大还是缩小的实像,甲的像都有可能比乙的像短

难度: 简单查看答案及解析

-

下列说法正确的是 ( )

A.学校食堂里使用的消毒塑料筷子是利用紫外线来进行消毒的

B.在城区道路和地下车库的拐角处都安装了凸面镜,其发生的反射是不遵循反射定律的

C.不论测量什么物体的长度,刻度尺的分度值越小越好

D.凸透镜对光线有会聚作用,所以会聚后的光线一定会相交于一点.

难度: 中等查看答案及解析

-

如图所示,一平面镜放在圆筒的中心处,平面镜正对筒壁上一点光源S,点光源发出一细光束垂直射向平面镜.平面镜从图示位置开始绕圆筒中心轴O匀速转动,在转动30º角时,点光源在镜中所成的像转过的角度θ1,照射到筒壁上的反射光斑转过的角度θ2,则

A. θ1=30º,θ2=30º

B. θ1=30º,θ2=60º

C. θ1=60º,θ2=60º

D. θ1=60º,θ2=30º

难度: 中等查看答案及解析

-

明代施耐庵在《水浒全传》第九十回中写道:“宋江上得马来,前行的众头领,已去了一箭之地。”古代人很有意思,常常用射出一箭的射程来度量距离。每箭的距离约为一百三十步左右,而古人所说的一步,迈出一足为跬(kui),迈出两足才是一步。根据题中所述,与“一箭之地”最接近的长度是( )

A.50m B.80m C.150m D.250m

难度: 简单查看答案及解析

-

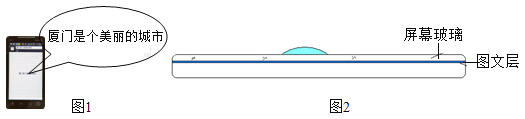

马路上的一种球形交通摄像头能拍清楚几百米远的物体.如图所示为这种摄像头成像的示意图,镜头与像屏的位置都不变,两者间距很小.图中O 是透镜的光心,E 是主光轴与屏的交点,M 是线段OE 的中点,被跟踪的汽车前车牌在靠近摄像头时总能在屏上成清晰的像.在车驶近摄像头的过程中( )

A.透镜的焦距不变且右侧焦点一定在O点与 M 点之间

B.透镜的焦距不变且右侧焦点一定在 M 点与 E 点之间

C.透镜的焦距变化且右侧焦点一定在O 点与 M 点之间

D.透镜的焦距变化且右侧焦点一定在M 点与 E 点之间

难度: 中等查看答案及解析

B.

B.  C.

C.  D.

D.