-

要使小灯泡发出的光经透镜后变成平行光,应把小灯泡放在

A. 凸透镜前任意位置

B. 凸透镜的焦点上

C. 凹透镜前任意位置

D. 凹透镜的焦点上

难度: 简单查看答案及解析

-

关于凸透镜,下列说法中正确的是

A. 用照相机照相时,被照人到镜头的距离必须小于二倍焦距

B. 用放大镜观察邮票时,邮票应放在放大镜的一倍焦距以内

C. 用幻灯机放映幻灯片时,幻灯片到镜头的距离必须大于二倍焦距

D. 照相机、幻灯机的镜头是凸透镜,放大镜的镜头是凹透镜

难度: 中等查看答案及解析

-

显微镜和天文望远镜的目镜所成的像,正确的是

A. 显微镜成的是正立放大的虚像,望远镜成的是倒立、放大的实像

B. 显微镜的目镜成的是倒立放大的实像,望远镜则成缩小的实像

C. 都是成放大的虚像

D. 都是成放大的实像

难度: 中等查看答案及解析

-

下列几种情况中,利用了凸透镜成正立放大虚像这一特点的是

A. 照相机拍照片

B. 投影仪放大图片

C. 戴近视眼镜观察物体

D. 从透镜玻璃板上的小水滴看下面的文字变大

难度: 简单查看答案及解析

-

下列光学仪器中没有凸透镜的是

A. 照相机

B. 反光镜

C. 放大镜

D. 幻灯机

难度: 简单查看答案及解析

-

小明将凸透镜紧靠如图甲所示的一幅卡通图片,然后将凸透镜逐渐远离图片的过程中,通过凸透镜观察到如图乙所示四个不同的像,则四个像出现的先后顺序是

A. ③②④① B. ③②①④ C. ②①③④ D. ①②③④

难度: 困难查看答案及解析

-

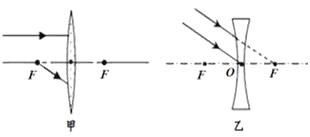

如下图所示,N是一个水平放置的长方形暗盒,盒内有水平向右的平行光,P为暗盒右侧平面上的一个圆孔,M是一个与暗盒右侧平面平行的、相间一定距离的光屏,若用一个外径与圆孔P相同的光学器件嵌入其中,发现在光屏M上呈现出一个比圆孔P大的圆形光斑,则嵌入圆孔P的光学器件

A. 一定是凹透镜

B. 一定是凸透镜

C. 可能是凸透镜或凹透镜

D. 可能是厚平板玻璃

难度: 简单查看答案及解析

-

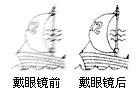

图是小明戴上眼镜前和戴上眼镜后观察到的远处帆船的情形,由此可以判断出小明视力存在的问题以及所戴的眼镜的镜片类型是

A. 远视眼凸透镜 B. 近视眼凹透镜

C. 远视眼凹透镜 D. 近视眼凸透镜

难度: 简单查看答案及解析

-

用放大镜观察细小的字时,为了使看到的字再大一些,应该

A. 凸透镜适当远离字

B. 凸透镜适当靠近字

C. 眼睛远离透镜

D. 眼睛靠近透镜

难度: 简单查看答案及解析

-

如图所示,小夏同学在“探究凸透镜成像规律”实验时,烛焰在光屏上成了一个清晰的像,下列说法正确的是( )

A. 利用这一成像规律可制成幻灯机

B. 要使光屏上烛焰的像变小,只须将蜡烛靠近凸透镜

C. 实验中,蜡烛越烧越短,光屏上烛焰的像向上移动

D. 为了便于从不同方向观察光屏上的像,光屏应选用较光滑的玻璃板

难度: 中等查看答案及解析

-

小明在“探究凸透镜成像规律”的实验中,根据测得的数据得到了物距u跟像距v之间关系的图象,如图所示,则下列判断正确的是

A. 该凸透镜的焦距是20cm

B. 当u=15cm时,在光屏上能得到一个缩小的像

C. 把物体从距凸透镜15cm处移动到30cm处的过程中,像逐渐变小

D. 当u=25cm时成放大的像,投影仪就是根据这一原理制成的

难度: 困难查看答案及解析

-

我国经常提到的像:①小孔成像②平面镜成像 ③放大镜成像 ④电影屏幕上的像 ⑤汽车观后镜中的像,其中( )

A. 属于实像的是①②③ B. 属于虚像的是②③④

C. 由于反射而成的像是②⑤ D. 由于折射而成的像是①③④

难度: 中等查看答案及解析

-

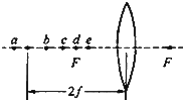

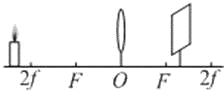

如图所示的凸透镜,若把它用在书写投影仪上,则物体应放的位置为

A. A点

B. B点

C. C点

D. E点

难度: 中等查看答案及解析

-

如图是杨大爷眼睛看物体时的成像情况,则它的眼睛类型及矫正需要选用的透镜分别是

A. 远视眼 凸透镜

B. 远视眼 凹透镜

C. 近视眼 凹透镜

D. 近视眼 凸透镜

难度: 简单查看答案及解析

-

把一个透明且均匀的玻璃球切成a、b、c、d、e五块,其截面如图所示,其中能够使平行光发散的是

A. 只有b

B. 只有a、c、d、e

C. 只有a、b、c、

难度: 简单查看答案及解析

-

常用体温计的刻度部分为三棱体,横截面如图所示,其正面呈圆弧形,这样就可看清体温计内极细的水银柱,以便读数,这是因为圆弧形玻璃的作用相当于_________,使我们能看到水银柱放大后的_______像.

难度: 简单查看答案及解析