-

《荀子·儒效篇》记载“周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。”这反映在周朝政治中

A.周天子对地方进行垂直统治

B.主要按血缘关系分配政治权力

C.周公开创了分封制

D.先后分封了七十一个诸侯王

难度: 简单查看答案及解析

-

从甲骨文中我们可以看到很多商王求丰年和降雨的卜辞但奇怪的是他们不是直接向他们心目中的最高神——“帝”请求而是托祖先转达。据此我们可以断定商代

A.祖先的地位高于神 B.崇拜祖先的宗法观念已经形成

C.王权具有神秘色彩 D.国家大事完全通过占卜来决定

难度: 中等查看答案及解析

-

“中国人总是作为他家庭中忠诚的成员生活着, ,对于辈分、男女性别和身分的区别很是敏感,从古代起,女儿都是嫁到别家去,儿子则将媳妇娶进自己家里。”对上述材料理解最准确的是

A.体现了宗法制等级森严及与分封制互为表里的特点

B.宗法制最大的特点是嫡长子继承制有利于权力的分配

C.宗法制的形成有利于宗族的团结及内部的稳定

D.体现了大宗和小宗的关系小宗必须服从大宗

难度: 中等查看答案及解析

-

《汉书·地理志》载“秦遂并兼四海,以为周制微弱,终为诸侯所丧,故不立尺土之封,分天下为郡县。”材料中的“周制”是指

A.郡县制 B.分封制 C.王位世袭制 D.行省制

难度: 中等查看答案及解析

-

某地城隍庙的庙门上镌刻着一副楹联:

女无不爱 媳无不憎 劝天下家婆 减三分爱女之心而爱媳

妻何以顺 亲何以逆 愿世上人子 将一点顺妻之意以顺亲

这副楹联实质上说明了

A.忠恕孝悌是巩固家庭和睦的前提

B.宗法观念是维护家庭和睦的基础

C.血缘关系是维系家庭和睦的纽带

D.维护家庭和睦是重大的社会责任

难度: 中等查看答案及解析

-

春秋时期,由“礼乐征伐自天子出”变为“礼乐征伐自诸侯出”。这种现象主要反映了

A.周王失去了军事力量 B.周王失去了对诸侯的实际控制权

C.周王将权力下放到诸侯国 D.诸侯国帮助周天子巩固地位

难度: 中等查看答案及解析

-

秦始皇在全国范围内确立了中央集权的政治制度,中央集权是指

A.皇帝的子孙不再分封为王

B.全国有统一的货币、度量衡

C.中央机构对地方机构实行直接有效的行政管理

D.以皇权至高无上为最基本的原则

难度: 中等查看答案及解析

-

郡县制下的郡守和县令都是由皇帝直接任免。这有利于:

①加强中央对地方的管理

②政治安定和经济发展

③防止地方割据分裂

④维护国家的统一

A.①②③④ B.①②④ C.①③ D.②③④

难度: 中等查看答案及解析

-

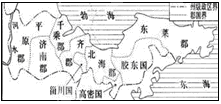

如图反映我国当时实行的地方行政管理制度是

A.分封制 B.郡县制 C.行省制 D.郡国并行制

难度: 中等查看答案及解析

-

西汉时期,为解除诸侯国对中央的威胁,有人建议“众建诸侯而少其力”。这项建议演

变成的措施是

A.大封皇室成员为王 B. 实行“推恩令”

C.平定“七国之乱” D. 废除诸侯国,改设郡县

难度: 中等查看答案及解析

-

“至魏晋以来,中书、尚书之官(汉时设立,级别较低)始真为宰相,而三公遂为具员。”这种变化是为了

A.提高行政效率 B.加强君主专制统治

C.提高“三公”的权力 D.防止腐败

难度: 中等查看答案及解析

-

在九品中正制实行的初期,品评人物品级主要依据的是“行状”,即个人品行才能的总评。“行状”由中正(品评人才的官员)确定,当时的表述一般都很简括,如“天材英博、亮拔不群”、“德优能少”等。这种选拔人才的方法

A.只重出身,不重才能

B.是一种客观公正选拔人才的方法

C.容易被人为随意操控

D.加强了君主专制

难度: 中等查看答案及解析

-

唐太宗在谈到中央某机构的职权时说:“诏敕如有不稳便,皆须执论……。”这表明这这个机构

A.有权否决皇帝的命令 B.具有最高决策权

C.可以否决皇帝命令的草案 D.代行皇帝的职权

难度: 中等查看答案及解析

-

在中国古代史上,有一种官职,“既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财富。”这一官职是

A.郡太守 B.州刺史 C.州知州 D.节度使

难度: 中等查看答案及解析

-

元朝时期正式设立省级行政区。当时管辖大部分南海岛屿的是

A.江西行省 B.江南行省 C.江浙行省 D.湖广行省

难度: 中等查看答案及解析

-

我国古代中央机构不断变革,曾先后出现了三公九卿、三省六部、内阁、军机处等制度。这些变革反映的趋势是不断强化

A.专制皇权 B.中央集权 C.监察权力 D.对农民的控制

难度: 中等查看答案及解析

-

如图,下面是一幅元代的政治制度政权结构图,其中的划横线部分应该填写的内容是( )

A.丞相 B.宣政院 C.军机处 D.理藩院

难度: 中等查看答案及解析

-

“密折”一词始用于康熙朝,最初为一种特权,仅限于少数亲信官员等使用。康熙五十一年前后,地方和中央人员才普遍获得奏折权。雍正帝继位以后,又给予道员、知府、同知、副将一级的官员密上奏折的权力。据统计,当时上密折的人数达到1000人以上。这从实质上表明

A.清朝中央政府决策的开放性 B.中央的政治权力进一步加强

C.清朝中央政府广开言路 D.清朝加强了对边疆的控制

难度: 中等查看答案及解析

-

高一某班同学自编自导了一部历史短剧,剧中我国古代的一些著名帝王穿越历史隧道谈论起自己的丰功伟绩。其中的台词有与史实不符的地方,它是

A.秦始皇:“我首创了一套沿用2000多年的政治制度,功高盖世!”

B.唐太宗:“我用三省分割相权,相互监督,确保了我的独尊地位。”

C.明太祖:“我设立内阁,感到大权在握的踏实。”

D.雍正帝:“我设置了军机处,军政大权完全集中到了我的手中。”

难度: 中等查看答案及解析

-

史料记载:“军机处名不师古,┅┅初只秉庙谟商戎略而已,阙后军国大计,罔不总揽。”由此可见军机处最初设立的目的是

A.筹划西北军务 B.加强君主专制

C.加强中央集权 D.保护军事机密

难度: 中等查看答案及解析

-

明初中央“设五府、六部、都察院……等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃(意:不相上下),不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当”。这一做法的实质是

A.罢设丞相,缓和君臣矛盾

B.各机构平等,避免权力集中

C.各机构相互制约强化君主专制

D.各部权力分明,提高效力

难度: 中等查看答案及解析

-

黄宗羲说“有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也”。据此,可以作出合理的史论推断的是

A.明以前政府权力完全被丞相掌控

B.明以前实行皇帝与丞相分权制度

C.中国古代有把宰相制度看成是“贤人政治”体现的传统政治观念

D.宰相制度的废除是明朝中后期政治黑暗的根源

难度: 中等查看答案及解析

-

孟德斯鸠(1689—1755年)说:“中国是一个专制的国家,它的原则是恐怖的。在最初的那些朝代,政府的专制精神也许稍微差些;但是今天的情况却正好相反。”下列最能佐证引文中“今天的情况却正好相反”的史实是

A.唐朝完善三省六部制 B.元朝行省制度的建立

C.明朝废除丞相制度 D.清朝设置军机处

难度: 中等查看答案及解析

-

清代有一位大臣用一首诗来形容自己的行事模式:“依样画葫芦不难,葫芦变化有千端。画成依样旧葫芦,要把葫芦仔细看。”依据你的判断他应该在哪一机构中任职

A.中书省 B.内阁 C.锦衣卫 D.军机处

难度: 中等查看答案及解析

-

现代外交家凌青有诗作:“粤海销烟扬我威 但悲港岛易英徽 前仇旧恨今尽雪 只缘华夏已腾飞 ”诗中没有涉及的历史事件是

A.林则徐虎门销烟 B.签订《南京条约》

C.签订《马关条约》 D.香港回归

难度: 中等查看答案及解析

-

第二次鸦片战争期间,我国丧失的大片领土主要位于

A.东南沿海 B.西南地区 C.西北地区 D.东北地区

难度: 中等查看答案及解析

-

美国公使承认:“我们的国旗曾经用来庇护在中国的所有无赖。”外国政府能在近代历史上“庇护”在华的外国“无赖”所依据的是

A.片面最惠国待遇 B.领事裁判权

C.协定关税权 D.永久居住权

难度: 中等查看答案及解析

-

“银烛鏖(áo)诗罢,牙旗校猎还。不知成异域,夜夜梦台湾”——(台湾)丘逢甲《往事》,诗人“夜夜梦台湾”的不平等条约指

A.《南京条约》 B.《北京条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

难度: 中等查看答案及解析

-

一名意大利人在北京驻华使馆就职,专门居住在北京东交民巷,并由外国军队保护,这一现象最早可能出现于

A.1840年 B.1860年 C.1895年 D.1901年

难度: 中等查看答案及解析

-

史学家陈旭麓在《近代中国的新陈代谢》指出:“这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。”这场战争是指

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

难度: 中等查看答案及解析