-

阅读下面的文字,完成后面各题。

农耕文明时代留下的思想遗产中,具有深远价值的一种是上遵天道、下循地理的观念。先秦哲人谈及此点,多半是论证伦理、政治问题的借喻,农学家则是正面探讨这一问题。

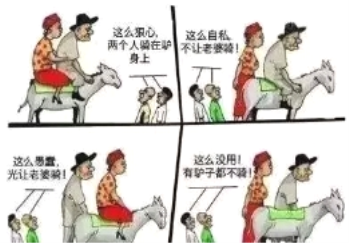

北魏农学家贾思勰在总结中国传统农业经验时,概括出传统农畜产业的循环生产模式(如图所示):

因当时的生产力水平不高,此类经验概括还是浅层次的,但所包蕴的意义却很深远,与当下正在觉醒的“绿色意识”在理念上相通。“绿色意识”主张人类应仿效绿色植物,取之自然,又回报自然,以利于大自然的生态平衡,实现经济、环境和生活质量之间的相互促进与协调。

从“绿色意识”中还可引申出“绿色消费”的观念,即适度消费意识。当下发达国家的高消费已经造成资源的巨量损耗;而发展中国家消费观念更新的速度,大大快于科技与经济发展速度,形成一种浮躁、超前的消费取向。值此之际,倡导天人协调的绿色意识及其表现——绿色消费,可以改变高耗的生产、生活方式,达到主体与客体协调互济。

人类对自身和外在自然界相互关系的认识经历了三个阶段:“主客浑然一体阶段”“主客体两分对立阶段”“主客体辩证统一阶段”。东亚的思维方式未能充分展开主体与客体的分离,总体而言,天人合一观念占优势,天人相分观念没有获得充分发育。这一倾向与中国走向现代化的历程特别艰难曲折互为因果。但中国传统的天人合一的理念,对于当下正在形成之中的“主客体辩证统一”思维方式富于启迪。这正是具有现代意识的东西方哲人注目于东亚智慧的原因所在。

东亚智慧没有也不可能树立一种人与自然和谐发展的可资仿效的完备样板,它所提供的只是闪耀着真理之光的某些启示,但它阐扬的人与自然一体观,对于祛除工业革命以来人与自然二元对立导致的种种弊病,无疑具有精神疗治作用。

印度思想中也有此类资源,泰戈尔说:印度人强调人和宇宙和谐。这种思想与中国先秦哲人“人与天调”的理念是相通的,它们对现代人克服主体与客体截然对立造成的生态危机富于启示性。当然,这种“克服”绝不是否定现代文明,重回古代的“主客不分”,而是利用现代科技,将现代生产力引导到实现人与自然和谐统一的绿色运作轨道上。

现代西方一些思想家,开始超越人与自然两分对立观念,追求人与自然的和谐统一。美国新环境理论的创始者奥尔多·利奥波德指出:“一个事物,只有在它有助于保持生物共同体的双向互助式和谐、稳定和美丽的时候,才是正确的。”这种认识与中国一千年前的哲学家张载提出的“民胞物与”的命题一脉相通。

(摘编自冯天瑜《古典生态智慧与可持续发展之道》)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )

A. 先秦哲人和农学家对上遵天道、下循地理这一观念的探讨,观点虽有分歧,但都具有深远的价值。

B. 传统农畜产业的循环生产模式,蕴含了有机循环、生生不息的思想,在理念上与当下“绿色意识”是相通的。

C. 贾思勰总结概括出来的农畜产业循环生产模式,它尽管有时代的局限性,但对后世的积极影响却是深远的。

D. “绿色消费”是一种适度消费,它能够有效抑制资源的过度损耗,有利于缓解主客体对立失调。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A. 前三段从历史的角度分析先秦哲人和农学家所探讨的上遵天道、下循地理的观念与当下正在觉醒的“绿色意识”在理念上是相通的。

B. 中间段落分析了“绿色意识”的内涵,延伸、产生的背景以及意义,并指出传统的天人合一观念属于人类对自身和自然界相互关系认识的第一阶段。

C. 文章使用了类比法,指出印度和美国等国家在继承和创造东亚智慧中关于人与自然,主体与客体关系方面所做的贡献。

D. 文章援引并梳理了古今中外关于人和自然关系的许多看法,旨在阐明“绿色意识”应成为人类当下的共识。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 高消费和超前消费都背离绿色意识,不利于自然的生态平衡,也不利于经济、环境和生活质量之间的和谐发展。

B. 在实现人与自然和谐统一的问题上,无视东亚智慧是不明智的,而想从中找到可仿效的完备样本也是不切合实际的。

C. 利用现代科技化解人与自然对立所导致的生态危机,把现代生产力引导到正确轨道上,是现代人面临的课题。

D. 在中国古代,天人合一思想占主导地位,影响深远,天人相分的观念没有得到发展,是受中国艰难曲折地走现代化历程影响的。

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成后面各题。

追风筝的人

(美)卡勒德·胡赛尼

斗风筝比赛是阿富汗古老的冬日风俗。规则是放起你的风筝,割断对手的线。若有风筝被割断,那些孩子就拼命地追逐那个随风飘扬的风筝。对追风筝的人来说,最大的奖励是捡到最后掉落的那只风筝,那是无上的荣耀。每个斗风筝的人都有助手,我的助手——兼仆人与朋友——是哈桑。

那年冬天的一个夜里,距比赛还有四天,爸爸对我说:“我觉得今年你也许能赢得比赛!”爸爸随口一说,却在我脑海中埋下了一颗种子:好办法!让他看看,他的儿子终究非同凡响。

街上新霁的积雪银光闪闪,天空蓝得无可挑剔。哈桑和我走出大门,雪花反射出白晃晃的光芒,照得我睁不开眼。街上,风筝斗士们在做最后的准备。街道传来欢声笑语,各处屋顶挤满了看客。我朝自家的屋顶看去,爸爸挥挥手,我不知道他究竟是跟我还是跟哈桑打招呼。

“我们得开始了。”哈桑说。

突然间我想放弃。爸爸在屋顶上看着我,他的眼光像太阳那样热得令人发烫。

“我有点不想放风筝了。”我说。

“今天是个好日子。”哈桑说。

我试图让眼光离开我们家的屋顶。哈桑上前一步,低声说了一句让我有些吃惊的话。“记住,阿米尔少爷,没有鬼怪,只是个好日子。”哈桑一眼看穿我。

“没有鬼怪。”我低声说,出乎意料的是我竟然觉得好些。

不到一分钟,我的风筝扶摇直上。一个钟头后,空中已经挂着至少四十只风筝,如同纸制的鲨鱼,巡游搜猎食物。寒冷的微风吹过我的头发。哈桑在我身旁,他的手掌被线割得鲜血淋漓。第一批被挫败的风筝断了线,像流星那样划过苍天,拖着闪亮的尾巴,散落在临近的街区,给追风筝的人带来奖赏。

我偷眼望向爸爸,寻思他眼下在想些什么。风筝纷纷坠下,而我的仍在翱翔。我双眼不时瞟向爸爸,紧紧盯着他的羊毛衫。

下午三点,阴云密布,太阳躲在它们后面,影子开始拉长。只剩下六只风筝了,我的是其中之一。我双腿发痛,脖子僵硬。但看到风筝一只只掉落,心里的希望一点点增大。

一只蓝风筝在过去那个钟头里大开杀戒。现在,只剩下我的红风筝和那只蓝风筝了。局势紧张得如同我流血的手拉着的线。人们纷纷顿足尖叫:“干掉它!干掉它!”爸爸会不会也在欢呼呢?但我所能听到的是脑袋里血液奔流的声音。

一阵风拉升了我的风筝,我占据了有利的位置。“干掉它!干掉它!”的欢呼越来越响,仿佛罗马人对着斗士高喊“杀啊!杀啊!”。

“快赢了,阿米尔少爷!”哈桑兴奋得直喘气。那一刻来临了,我合上双眼,松开拉线的手。寒风将风筝拉高,线又在我手指上割开一个创口,接着……

不用听人群欢呼,我也知道我赢了!我看到爸爸站在屋顶边缘,双拳挥舞,高声欢呼。我体验到有生以来最棒的一刻。

“安拉保佑,我们等会儿再庆祝吧。现在,我要去帮你追那只蓝风筝。”哈桑撒腿就跑。

“哈桑,”我大喊,“把它带回来!”

他踢起阵阵雪花,飞奔到街道的拐角处。他突然停下来,转身,双手放在嘴边,说:“为你,千千万万遍!”然后露出一脸微笑,消失在街角之后。

我收回风筝后,寻找每条通道都没有哈桑的踪迹。我正在担心时,天就快黑了。突然听到前面传来一阵声响,这是一条僻静的死胡同。只见哈桑站在末端,拳头紧握,双腿微微张开。在他身后,摆着那只蓝风筝。那是我打开爸爸心门的钥匙。

三个邪恶的大男孩挡住了哈桑的去路。我觉得自己无法呼吸。他们逼近哈桑。

“把风筝给我!”其中一个挥舞着拳头。

哈桑眼里流露出恐惧,可是他摇摇头。“这是阿米尔少爷的风筝。”

“你这个白痴!把风筝给我们。”

哈桑弯腰捡起一块石头。他们一愣,退后一步。

“这是你最后的机会了!”

哈桑高举那只抓着石头的手。

我张开嘴,几乎喊出来,但我没有,我浑身麻木。

他们动手了,哈桑扔出石块,击中了其中一个的额头。他们一拥而上……

有种温热的东西从我眼角流淌下来。我眨眨眼,看见自己依旧咬着拳头,咬得很紧,从指节间渗出血来。我回到一个空无一人的市场,斜倚在一家小店铺紧闭的门前。

十五分钟后,哈桑回来了,手里拿着那只蓝风筝。

“你到哪里去了?我在找你。”我艰难地说,仿佛在吞嚼一块石头。

(节选自《追风筝的人》,有删改)

1.下列对这篇小说思想内容与艺术特色的分析和鉴赏,最恰当的一项是( )

A. 小说真实生动地向读者展现了阿富汗斗风筝比赛的风俗传统,充满异域风情,表现了阿富汗人民的勇敢和好斗。

B. 小说情节波澜起伏,情节的高潮是哈桑保护追回的风筝,高潮部分不仅照应标题,更能突出“我”与哈桑的不同性格特征。

C. 小说的环境描写非常典型,比如,第三段“街上新霁的积雪银光闪闪,天空蓝得无可挑剔”交代故事发生的背景,推动了故事情节的发展,颇具艺术匠心。

D. 小说对哈桑形象的刻画运用了肖像、语言、动作等描写,比如那句“为你,千千万万遍!”个性化的人物语言有力地揭示了哈桑的忠诚品格。

2.随着小说情节的发展,“我”的心理在不断地变化。请结合情节简要概括“我”赢得比赛后(含赢得比赛时)的心理变化过程。

3.试从风筝对“我”及对哈桑的意义这一角度探究文本中“风筝”的内涵。

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成后面各题。

甘惜分的探路人生

闫然 王铭

1916年,甘惜分出生于四川邻水县的一个贫苦家庭。由于家境贫寒,初中毕业后,年仅16岁的他不得已辍学,成为了一名乡村小学的教师。

年轻的甘惜分求知若渴,他倾尽微薄的工资,多方订阅来自上海的进步读物。在这里,“马克思主义”第一次与甘惜分邂逅,并在这个年轻人心底触发了强烈的共鸣。如果说进步书报为甘惜分提供了影响深远的价值观启蒙,那么两位重要人物则在很大程度上促成了他的人生选择。其一便是他的表哥、知名共产党人熊寿祺,已投身革命多年,经常以通信的方式教他学习马克思主义;另一位是他中学时代的老朋友熊复,这位毕业后去上海读书的伙伴,不仅与他志趣相投,也通过书信拓宽了他的革命视野。

血气方刚的甘惜分开始以实际行动闹革命,他团结县城进步青年成立秘密读书会,并在抗战爆发后将其改为抗日移动宣传队,以歌曲、话剧等形式宣传抗日救亡,同时,他还积极支持地方的进步运动。

在熊复的邀请下,甘惜分踏上前往延安的旅程。1938年到达延安后,先是进入抗日军政大学学习,之后很快转到中央马列学院,在政治经济研究室专门攻读马列经典著作,在23岁的时候,甘惜分成长为一名光荣的政治教员。

他的命运在而立之年迎来了第二个转折点。“在晋绥边区的时候,我先在《晋绥日报》,然后在新华社晋绥分社,慢慢学做记者。”在日复一日的摸索中,他一步步参与一线的新闻实践。实际上,甘惜分一直希望自己能像邹韬奋一样,做一个能带给人巨大鼓舞的新闻记者。1945年,为顺应国内外局势变化,甘惜分被调动到军区司令部,负责每天撰写军情报告送到新华社,在前线供稿,这就是他从事新闻工作的发端。1946年甘惜分随军代表前往大同采访,为了获得新闻线索,冒着被特务发现的危险行走街市,观察各方动向,回到后方后,甘惜分完成了《大同——日本投降者的乐园》《尴尬的嘴脸》等通讯,引起广泛重视。凭借在一线工作中培养起来的专业嗅觉,他慢慢建立起一套从实践中总结出的新闻方法论。

1947年,甘惜分进入新华社晋绥总分社担任领导,感动几代人的刘胡兰烈士事迹,就是甘惜分在这个阶段亲自修改、编发的。短短两年时间,甘惜分从一个新闻“门外汉”成长为采编一线的“顶梁柱”。回顾这段生涯,他认为,成长的关键在于“每天研究新事物、研究新华社、也研究地方实际。”

1954年,38岁的甘惜分离开了一线新闻岗位,奉调先后到北大和人大,主要讲授新闻理论。“我1954年到北大,当时新闻系什么都没有……我就慢慢地,在新闻理论和实践中摸索。”凭着不服输的劲头,甘惜分按往日的经验,在学术圈子里摸爬滚打。“我就是这样接受命运的安排自投罗网,闯进这个‘无学之学’的圈子里面来研究新闻学的,与他人的争论,也只是为了探讨新闻这门学科的规律。”在后来的艰苦环境中,甘惜分从来都没有停止过对新闻学的思考,“只想大事,不想小事”的性格让他的思想在更广阔的天空里翱翔。

经历了“反右倾”和“十年浩劫”,甘惜分在一篇自述中感叹:“从1954年到1980年,这26年中大多在政治运动中瞎折腾。人的一生有几个26年!到了 老年才进入角色,悔之晚矣!但为了党的教育事业,我必须站出来!”1980年,64岁的甘惜分果然“站出来”了,他在仅仅四个月的时间里,夜以继日,以一人之力完成了新中国第一部马克 思主义新闻理论教科书——《新闻理论基础》的初稿。在这本书的 基础上,1986年,甘惜分又创作了《新闻学原理纲要》。

(摘编自2016年1月14日《光明日报》)

相关链接:

①影响深远的《新闻理论基础》是新中国成立后出版的第一部全面阐述新闻传播规律及新闻事业的专著。一经出版随即轰动,共印刷20万册,成为大学新闻学理论的入门课本。

②甘惜分创建了中国人民大学舆论研究所,并在学校指导开设了舆论调查原理与方法、舆论学原理等课程。作为师长,甘惜分数十年来桃李满园,童兵、郑保卫、喻国明、刘建明等一批弟子在他的悉心指导下成为了中国新闻界新一代领军人物。

1.下列对材料有关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 早年的生活贫穷使甘惜分过早失去了学习的机会,但求知的心一直没有改变,这为他能接触到“马克思主义”产生了不小的影响。

B. 在到达延安后,甘惜分努力学习不断进步,先在抗大学习,很快又转到中央马列学院专攻马列经典著作,并成长为政治教员。

C. 甘惜分的梦想是做一名能带给人鼓舞的记者,在晋绥边区,他从前线向新华社供稿,梦想终于成真。

D. 甘惜分不仅为新中国新闻学理论作出了巨大贡献,还为中国新闻界培养了一批优秀人才。

2.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )

A. 进步读物与良师益友是促成甘惜分走上革命道路的重要原因,他前往延安,开启了他人生的“第二个转折点”。

B. 在加入党组织后,甘惜分开始以实际行动“闹革命”,在县城成立秘密读书会,积极支持地方的进步运动。

C. 在一线新闻岗位上,甘惜分从前线给新华社供稿,到大同敌占区采访写通讯,一路“摸爬滚打”, 建立起一套从实践中总结出的新闻方法论。

D. 凭着丰富的新闻工作实践经验,甘惜分不断思考、摸索开拓,以一人之力在短时间内完成《新闻理论基础》。

E. 甘惜分修改、编发刘胡兰烈士的事迹说明他已经从一个新闻“门外汉”成长为采编一线的“顶梁柱”。

3.本文的题目为“甘惜分的探路人生”,甘惜分在哪些方面进行了“探路”?请结合文本内容谈谈你的看法。

难度: 中等查看答案及解析