-

阅读下面的文字,完成小题。

平凡的世界(节选)

在大桥头揽工汉的“王国”里,孙少平这样平静地一直坐到满城灯火辉煌。这时候,他心里猛一下想起了他的朋友金波,他现在很想去见见他一一自从金波到黄原后,他们们还一直没有见过面。

他想了一下,便即刻带上行李,在厕所里把他那身新买的的卡衣服换在身上上,而把原来身上的烂衣服又塞进破提包,寄存下来。于是,他撩开两条修长壮实的腿,迫不及待地向东关邮政局走去。

少平的突然出现,显然使金波大吃一惊。

金波仍然没变模样,细皮嫩肉,浓眉大眼,穿一身干净的黄军装,一看就是个退伍军人。他好像刚洗过澡,头发梳得整整齐齐,脸上泛出光滑的红润。

他兴奋地问少平“刚从家里来?”

“我到黄原已经两个月了”

“啊?你在什么地方哩?”金波惊讶了。

“我在阳沟给人家做活……刚结工。”

“那你为什么不来找我?”

“抽不开身……”

“你先坐着,我给你弄饭去!”

少平也不阻挡金波为他张罗,到了这里就像回到家里一样,不必作假说他吃过饭了。实际上,他现在肚子空空如也。

不到半个钟头,金波就回大半脸盆手提白面片,里面还泡五六个荷包蛋。

这时候少平注意到,金波已经换了一身破烂工装,整齐的头发弄得乱蓬蓬地耷拉在额头。他立刻明白,敏感的金波猜出他目前的真实处境是什么样,因此,为不刺激他,才故意换上这身破衣服,显得和他处在一种同等的地位。少平很了解,心里感到暖暖的

“你现在的情况怎样?”少平端起盛面片的碗问。

“我实际上也是个揽工小子。参加工作不可能,只好临时给人家扛邮包。有什么办法?爸爸是个普通工人,唯一的办法就是他提前退休,让我接班。可我又不忍心,他才四十九岁,没工作闲呆着,也难受啊……”

“你现在出了门,你就知道,外面并不是天堂。但一个男子汉,老守在咱双水村那个土圪崂里,又有什么意思?人就得闯世事!安安稳稳活一辈子,还不如痛痛快快甩打几下就死了!即是受点磨难,只要能多经一些世事,死了也不后悔!”金波一边说,一边狠狠地吸着烟。

“不过,对我来说,这种生活付出的代价太大了。我和你不一样,家里老的老,小的小,我这么大了,按说应该守在老人身边尽孝心。现在,我把一切都扔给我爸和我哥了……”

少平点着金波递过来的纸烟,情绪满含着忧伤。金波用安慰的口吻说说:“像我们这种人,实际上最重情义了。我们任何时候都不会逃避自己对家庭和父母应尽的责任。但我们又有自己的生活理想呀!比如说你吧,根本不可能变成少安哥!”

“是呀,最叫人痛苦的是,你出身于一个农民家庭,但又想挣脱这样的家庭;挣脱不了,还想挣脱……”

话到此时,两位朋友便不再言语,长久地陷入到一种沉思之中。桌子上那只旧马蹄表有声有响地走着,屋子里弥漫着烟雾。外面不远处的电影院大概刚散场,嘈杂的人声从敞开的窗户里传进来,仍然没有打破这间小屋的沉静。

晚上躺下后,他们又从小时候的双水村说到上初中时的石圪节;又从石圪节说到原西县上高中的那些日子。他们说自己的事,也说其他同学的事。自高中毕业分手后,许多同学的情况他们都不知道了。记得那时间,大家都信誓旦旦地表示,全班同学有一天还会重新相聚。现在看来,那纯粹是一种少年之梦。一旦独立地投入严峻的生活,中学生的浪漫情调很快就烟消云散了。

两个好朋友一直把话拉到天明。尽管一晚上没睡觉,但他们们仍然十分兴奋。

吃完早饭后,金波对他说说:“你干脆也来邮局和我一起扛邮包!等我爸跑车回来,我让他给领导求个情,或许可以。这里一天一块一毛五分钱工资,没在社会上揽工赚钱多,可是工作比较稳定。”

少平谢绝了金波的好意,他说:“咱们最好各干各的。好朋友自闯江山,不要挤在一块一个看一个的难过!”金波马上又同意了他的看法,只是问他:“那你如今在什么地方干活?”

少平撒谎说:“还在阳沟,另找了个主家……”

少平不愿再给金波添麻烦,就立刻和他的朋友告辞了。金波把他送到邮政局大门口。他们也没握手---对他来说,握手反而很别扭。

现在,他又复原成另外那副样子子,向大桥头他那个“王国”走去。

因为还是早晨,聚在大桥头揽活的工匠还不很多。旁边大街上,上班的人群倒非常拥挤;自行车和行人组成的洪流,不断头地从黄原桥上涌涌而过。

少平想,眼下要是他立在这里,万一金波过来,很容易看见他。他于是把行李放在砖墙上,然后自己退到一个不起眼的墙角里,一边瞧着铺盖卷,一边等待大批的工匠到来,好把他淹没在人里……

(选自路遥《平凡的世界》第十七章,有删节)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A. 孙少平去会见金波前,在厕所里换上了新买的的卡衣服,他这是想掩盖自己窘迫的生活状况,不想让朋友为自己担心。

B. 文中写到“旧马蹄表有声有响地走着”和“嘈杂的人声”,这是以动写静,更是以屋内的静来衬托人物内心的波澜。

C. 小说在叙事写人时综合运用了多种人物描写的方法,但主要的还是语言描写与心理描写,使人物丰满而富有内涵。

D. 两人相见,谈到了他们的现状与感受、理想与抗争、矛盾与忧伤、同学经历与冷静认识,这都是通过概括描述展现的。

2.金波见到少平后,悄悄地换上破烂工装并弄乱头发,这个细节描写有什么作用?

3.从揽工汉孙少平身上,我们能看到哪些可贵的精神特质?请进行简述。y

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

文化自信,当然不是文化的自我自信。文化并非主体,主体是人。在当代中国,文化自信的主体是中国共产党和中华民族。要坚信文化自信,不能只看到物,看到文化的载体,还要理解中华文化的深层内涵。无论是文物还是典籍,都只是文化的载体,而灵魂是载体中的内在精神。如果我们从故宫无数国宝的藏品中,从难以计数的中华优秀传统经典中,从万里长城和中国历朝种种巧夺天工的文物和建筑中,看不到其中蕴藏的中华民族的创造力,看不到其中蕴涵的中国精神、中国智慧、中国理念,当然无法理解为什么能从中获得树立文化自信的信心。

文化自信不能离开国家。正确的文化观不能离开正确的国家观。国家对于共同文化的形成和认同至关重要。要形成和维护一个统一的中华民族文化,必然要有一个统一的而非分裂的国家。民族是文化的主体,而文化是民族的灵魂,中国各民族的生存和发展离不开统一而强大的国家保障。当一个国家被消灭或处于分裂时,它的文化发展也会中断。世界四大文明古国,只有中国文化没有中断,因为中国自古至今始终是中国。中国有过分裂,但统一是主导的。即使当时存在不同的民族政权,它仍然处于中国这个大的疆域之内,因而极容易统一,中华民族的文化保存和继承相对完好。历史证明,当国家分裂,文化发展的血脉会中断,何谈文化自信!

当代中国的文化自信,同时是中国人民的文化自信。鲁迅先生虽然批判了中国人的劣根性,但他也说过:“我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……这就是中国的脊梁”。强调,中国并没失掉民族自信力。近代中国人的一盘散沙是统治者的“治绩”。中国近代表现的国民劣根性并非中国人本质特性,而是朝廷腐败和社会腐败的“治绩”。

文化自信当然包含人数众多的与人民同呼吸共命运的知识分子和文化人的自信。各个文化专业领域的知识分子都能从自己专业领域发现文化自信的历史根源和文化传统,也都能以自己的创造性贡献强化人民的文化自信。改革开放以来,尤其是十八大以来,中国学者和专家以一个拥有丰富文化传统和当代文化的文化自信大国学者参与世界的文化交流极为平常。可以预期,在世界文化学术论坛和文化交流中,中国学者会日渐增多。单面输入和接受的时代已经结束。中国学者广泛参与世界文化的交流,就是文化自信的一种表现。文化自信问题不仅属于文化,它与国家的强大、民族的独立不可分。坚定文化自信,就是坚定民族的自尊、自强。中国现在已经不再像旧中国那样在世界政治舞台缺位,而是带着中国特色社会主义建设的伟大成就,带着构建人类命运共同体的主张,自信地走向世界政治舞台的中心。

(摘编自陈先达《文化自信的本质与当代意义》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 文化自信是人的自在、坚定文化自信,不是看文化的载体,而要理解中华文化的深层内涵。

B. 国家观影响着文化观,有一个统一的国家是形成和维护一个统一的中华民族文化的基础。

C. 如今,中国学者和专家参与世界文化学术论坛和文化交流极为平常,而且参与人数很多。

D. 我国处在世界政治舞台中心,社会主义建设成就非凡,提出了构建人类命运共同体的主张。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A. 第一段从内涵方面界定了文化自信的主体,强调要从文化的载体中看到其内在精神。

B. 第二段谈文化自信与国家的关系,强调统一的国家和统一的民族文化对于文化发展的重要性。

C. 第三段用鲁迅的话证明近代国民劣根性并非中国人本质特性,而是统治者的“治绩”。

D. 文章中间分别从国家民族、国人以及知识分子等不同方面来谈文化自信的保障和主体。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 文化的载体包括文物和典籍,理解载体中深层内涵和内在精神,能更好地坚定文化自信。

B. 一个国家处于分裂时期,它的文化发展就会中断;国家一旦被消灭,它的文化就会灭绝。

C. 文化专业领域的知识分子和文化人也都能以创造性贡献对人民的文化自信起到强化作用。

D. 国家的强大、民族的独立与文化自信密不可分,也为文化自信提供了有力的支撑和保障。

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题

材料一

近日,上海地铁上有一年轻男子以上班太累为由,拒绝给抱小孩的妇女让座,还抢夺乘客拍摄的手机。随后,该男子回应称,原本是想让座的,但乘客再三指责让他很气愤,因此赌气不让。

争座事件频发,除了城市公共交通资源缺乏,也与一些市民让座的公德意识缺失有关,然而,公交车和地铁均是公共场所,车上的座位当属公共资源,每个人都享有平等的权利,在照顾老弱病残孕等人群的基础上,一般讲完的是先来后到、顺位而坐,这是需要大家共同遵守的基本规则。

给特殊人群让座,并非是法律规定,而仅是社会公德的一种价值取向。现实情况却是,年轻者给年老者让座,变成应尽的职责和义务;而年老者给年轻人让座,被公认为违反了常规和伦理,这显然是一种道德的“错位”。

从某种程度上讲,发生在公交车和地铁上的“让座风波”,实际上是整个社会人文关怀的呼

唤与诉求。因此,与其道德绑架“让座”,不如增加公交车、地铁上的老幼病残孕专座。

(摘选自《让座不如增加专座》2017年7月6日《北京晨报》)

材料二:

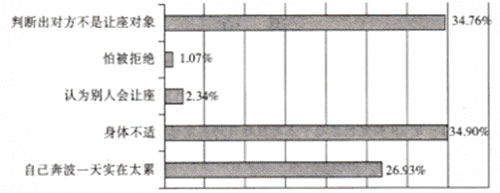

图表一:你不让座的理由

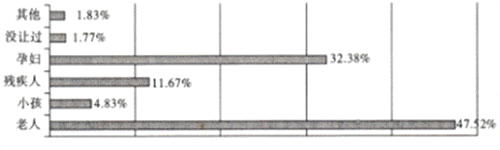

图表二:你通常会给那些人让座

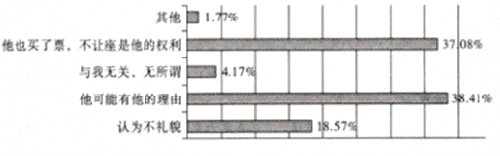

图表三:如果发现真有人需要座位,对于不让座的人,你怎么看?

材料三:

越是这种人人自觉、从善如流的时候,,也越要防止出现那种过犹不及的“指教心态”——有些人好为人师,常常越俎代庖,“做人情”。

有道是“让座是情分”,上海地铁中的“让座指导”之所以乏人认同、少有点赞,是因为时下确存这么一种文明的“陋习”:一些人所谓的讲道德,不是为了约束自己,而常常是用作审判他人。这里,还应该批评一下那个拍照的乘客,且不议随意偷拍传播是否有侵权之嫌,而动辄以曝光威胁他人让座,显然已跟文明修为背道而驰。

真正的文明引导者,一事当前,只会先想到“我能怎么做”,而不是手电筒照别人,习惯性地去指教“你该如何做”。

(摘编自《多做“让座主角”,少当“让座指导”》,2017年7月6日光明网)

材料四:

在如何对待公交“让座”这类道德行为时,我们常常没有厘清,乃至有意无意间混淆了“道德高线”与“法律底线”之间的区别和界限,误将“道德高线”认作“法律底线”,很明显,“让座”只是一种“道德高线”,而非“法律底线”层面和意义上的行为。只可以在道德上倡导,而不可以在法律上强制,即使“拒不让座”,也并不违反法律。误将“道德高线”认作“法律底线”,强求甚至强制他人“让座”,势必不仅侵犯他人“不做什么”的法律自由,而且同时也会无形中矮化贬损“让座”等道德行为原本固有的高尚德行、成色。

作为一种社会美德,“让座”非常值得提倡、追求,但如何去提倡、追求,显然也应以一种充分合乎道德的方式来进行。要想真正倡导这种美德,更道德的方式方法,显然不是“要求强求他人让座”“指责教训他人不让座”,而是“自己主动让座”“检讨自己何以没让座”。

(摘编自《“让座纠纷”混淆了道德高线法律底线》,2017年7月7日红网)

1.下列对材料二相关内容的理解,不正确的一项是()

A. 让座的原因、对象各不相同,不让座的原因却在自身。

B. 大多数民众都有给人让座的经历,同时,选择让座的对象主要集中在老人、孕妇等有需要帮助的人。

C. 即使真的有人需要座位,大部分人也认为不让座的人也有他的理由,另外认为“他买了票,让不让是他的权利”的也不少。

D. 从数据中可以看出,有一小部分人从来没有让座的经历;还有极少数人认为让不让座和自己没有关系,持无所谓的态度。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的两项是()

A. 每个公民都有平等享受公共资源的权利,而面对抱小孩的妇女不主动让座,年轻人并没有认识到自己的行为不被认同。

B. “让座指导”之所以乏人认同、少有点赞,是因为他们所讲的道德,不是为了约束自己,而仅仅是为了审判他人。

C. “让座纠纷”具有重要的新闻价值,受到媒体的关注,新闻媒体的宣传报道,有利于我们客观辩证地看待问题。

D. “让座”是一种道德层面上的行为,“不让座”也没有触碰到“法律底线”,若强制让座,势必侵犯了他人的法律自由和人生权益。

E. 在“让座”纷争中,“要求强求他人让座”“指责教训他人不让座”是导致中国式“让座纠纷”频繁发生的根本原因。

3.结合所给材料,谈谈如何解决让座纠纷问题。

难度: 中等查看答案及解析