-

阅读下面文字,完成小题

王维的出现,实现了中国诗歌由质实而空灵的美丽转身。他以境为高,以逸为上,其诗也在意象与意境上表现出高度的成熟。意境真正意义上的诞生,是在盛唐,是在盛唐诗中。意境的诞生,在中国诗歌史乃至中国美学史上都有划时代的意义。罗宗强先生在《唐诗小史》中反复说 “兴象玲珑”“玲珑淡泊、无迹可寻”,就是严羽早就说过的盛唐诗的基本特质,也是对王维诗之“空灵”的界定。如果说,意境创造真是诗歌的最高境界,那么王维的地位则是至高无上的。

王维特别擅长捕捉和摄入那些瞬间闪灭而动态不息的光影,表现其玄幻的迷离美,王维的诗中,时明时灭的彩翠、合而复开的绿萍、转瞬即逝的夕阳、若隐若现的烟岚都是变动不居、空幻不实、美不胜收的。王维的最大本事,就是把大自然作为一种精妙语言而精妙运用,以自然静美的和谐展现而表现形上超越,以最简约的形式而表现最华丰的诗意内涵,诗的喻旨宏深,充满了微妙的暗示,形成具有象征意味的分合有无、瞬间永恒、动静变常的境界。

在世界文明进程中,几乎所有的哲人都十分关切人类自我救赎的问题。王维诗中思考与表现得最多的就是关于人生的终极关怀。王维最喜欢描写自然山水的自然状态(不管什么题材的诗中都喜欢出现景物描写),最喜欢描写落日(介于光明与黑暗之间),最喜欢描写秋天(介于夏天的热烈与冬天的肃杀之间)。通过这些描写来演示或验证佛义禅理,探索宇宙人生与世态人情,表现人类所特有的超越有限而追求无限以达到永恒的一种精神渴望,寻求人类精神生活的最高寄托以化解生存和死亡、有限和无限的尖锐对立的紧张状态。他诗中所讨论与反映的哲学命题包括:现象与本质,规律与超验,个别与一般,宏观与微观,瞬间与永恒,以及有无生灭,动静变常等等。他的契合刹那永恒这一本真之美,而让人于其中领悟到的不仅是大自然的物态天趣,而且是一种宇宙、人生、生命的哲理,是一种哲理化的禅悦的诗性情感。

王维的诗,是盛唐盛世的特殊产物,充满了静气清气和气与灵气,形成其特有的闲适恬静、清秀空灵的美学境界。如果真有浪漫主义与现实主义之分的话,杜甫现实主义,李白浪漫主义,而王维似乎是象征主义的。王维是以诗来做人类终极关怀之思考的,其诗是哲学的诗,是诗的哲学。因此,读王维的诗是一种智性与审美的挑战。

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是

A. 王维的诗实现了,由质实而空灵的美丽转身,风格空灵,意境上显出高度的成熟。

B. 王维特别擅长以自然静美的和谐来表现具有象征意味的玄幻的迷离美的境界。

C. 王维的诗有对人生的终极关怀,通过抽象表现进行深远的哲理思考。

D. 王维的诗充满了静气、清气、和气、灵气,具有象征主义风格,可谓哲学的诗。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A. 文章主要从境界、意旨两方面介绍了王维诗歌的特点,高度评价了王维的地位。

B. 文章以“为什么说”“盛世读王维”为切入点,结合盛唐背景阐发王维诗歌的特点,

C. 文章重点分析了王维诗歌哲理化、禅悦的特点,是因为艺术形式高于思想内容。

D. 文章交代王维诗歌在文学史上的地位,接着细致分析其特色,最后进行总结。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A. 王维的诗可以说达到诗歌意境创造的最高的地位可谓至高无上。

B. 王维的诗意上表现高度的成熟,是因其擅长捕捉摄入闪灭不息的光景,

C. 王维的诗在意境上表现出终极关怀的思考、可以说是哲学的诗,诗的哲学。

D. 读王维的诗表现出对人类终极关怀,因其闲适恬静,清秀空灵,富于哲学思考。

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

凝 视

冬阳

母亲又一次伫立在村头,孤独地凝视着我家的祖坟。那里,躺着我父亲。

父亲幽默十足,善解人意。母亲有一手好茶饭,生活富有情趣。父亲主外,母亲主内。他们是三里五里乡亲眼中的绝配。多年来,母亲都在鸡叫三遍时,准时起床,先把屋里屋外打扫得一尘不染,再动手做饭。即使是野菜、粗粮,母亲也做得有形有色,等父亲起床时,饭早已晾在桌上了。这时父亲总会冲母亲一本正经地说:“向全世界宣告,我要起床啦!”眼睛里写满了幸福、自豪。“行啦,行啦!”母亲本能地回应着父亲诙谐的话语,而清澈的眸子里洋溢着满满的快乐。眼波的交换,温馨了整个小院。一家人围坐在一起,海阔天空。

父亲外出应酬,临走时,总是习惯性地抛给母亲一个“等他”的眼神,母亲也总是会心地一笑,满眼的柔波泼洒在父亲的眼窝。母亲带着父亲留下的温情,在院子里侍弄一些花花草草。有火红的鸡冠花,白色的菊花,碧绿的吊兰,还在屋子里养起了红色的小鲤鱼、白色的孔雀、黑色的鹦鹉。母亲还给这些动植物都起了爱称。母亲每天总要深情地凝视着它们,呼喊着它们,和它们对话。它们也像听懂话似的,一天一个样,生机勃勃。记得那会,凡是体面的人来我村,都来我家吃饭,赏花草观游鱼。每当此时,父亲总是自豪地凝视着母亲,满眼骄傲,母亲则羞涩地快速掠过父亲的目光,暗示着父亲,不能太张扬。

天有不测风云,血腥的风暴卷来一顶“走资派”的大帽,重重地扣在了父亲的头上。一霎时,“打倒老王”“老王打不倒”的口号,在空中盘旋着,对峙着。母亲不屈地反抗,几个大汉拳脚相加,母亲披头散发,满嘴鲜血,眼睛里写满了愤怒、牵挂、无助、坚定,追随着父亲远去的背影。父亲被揪着的头硬生生地回望了一下母亲,母亲懂。

风雨飘摇十年整,父亲终于被平反了。父亲走马上任,任茶厂厂长。种茶,采茶,炒茶,品茶,父亲样样大拿,陪伴在他身边的问题母亲。母亲,暑天和父亲一起流汗,严冬和父亲一起受寒。可母亲不以为意,时常疼爱地凝视着父亲,不再清晰的眼睛里流露出无限崇敬、无限怜惜,似乎弥补失去的青葱岁月,但母亲从不表白,相反,父亲回应她疼爱的目光时,嘴里却说:“你这个老东西!”

再好的夫妻,也有磕磕绊绊的时候,父亲和母亲也一样,只是他们与其他夫妻吵架时处理方式不同罢了。一旦母亲要发作,父亲便自嘲道:“咱咋又不长眼色了呢?”眼睛里布满歉意,这时母亲便收敛一下自己,绷着脸说:“知道就好!”父亲就像课堂上犯错误的小孩子一样,怯怯地说:“是,知道了,知道了。”

说完,父亲慌张地凝望母亲,母亲那懊恼的余光,也就不好意思地收敛着、过渡着、消失着。

父亲总是让着母亲,母亲也从不和父亲记仇,几十年来,父亲和母亲用各自的目光交流着,温馨着……

没想到,父亲在83岁那年,却没再抛给母亲一个“等他”的目光。母亲苦在心里,嘴里却说:“老东西,你不要我,我的儿女还要我呢!”

俗话说一日夫妻百日恩,百日夫妻似海深,况且父母是近60年的同甘共苦的夫妻。母亲每天站在村头,凝视着父亲所去的方向,浑浊的目光忽然明亮起来,我猜不透母亲目光里深藏着怎样的力量。是不解,是祈祷,还是思念?

母亲就这样站着,凝视着。这一站就是十六个春夏……

(选自《散文百家》2017年5期)

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A. 这篇文章采取了倒叙的记叙方式,先交待母亲站在村口凝视父亲坟地的凄凉情景,再从头叙述父、母亲共度人生的故事,在平铺直叙中娓娓道来。

B. “满眼的柔波泼洒在父亲的眼窝”,这句话极富文学表现力,其中“泼洒”一词传神地表现出母亲的眼神犹如一汪清泉,深情地投射到父亲眼中的动人景象。

C. 最后一段和第一段在结构上呼应,突出地表现了母亲对父亲深深的思念之情,达到了言有尽而意无穷的高超的艺术境界,富有强烈的艺术感染力。

D. 这篇文章精心选取了父母生活中几个典型的事件,通过细腻生动的笔触、朴实无华语言,表现了父母之间长达六十年的深挚情感。

2.文章第三段描述了母亲侍弄花草、动物的情节,有什么作用?请结合文本加以分析。

3.文章的标题为“凝视”,请结合文本分析标题的作用。

难度: 中等查看答案及解析

-

实用类文本阅读

材料一

“十一”旅游黄金周,也是不文明旅游高发时段,除了吸引密集关注的刻字情侣,顺手检索还可看到“游客在景点随意丢弃垃圾、吸烟打牌”“郑州植物园内草木被毁”之类的新闻。不文明旅游,所在多矣。每当此时,再祭出鲁迅那句“公共的东西落在外行手里他便糟蹋完”竟有陈词滥调之感。

游客在景点的不文明行为,早已屡遭诟病。有人总结了几种不文明旅游的类型:随意攀爬型、乱刻乱画型、不文明合影型。若有心观察,几乎每一个景区都会出现至少其中一种行为。游客在景区任性而为,几乎成为一种旅游亚文化。

本质来说,不文明出游频发,是国民精神文化层次与经济实力出现过此种情况。让节假日文明旅游成一种习惯,要承认现实,也要从个体与外在制度等维度提升国民素养。

(摘自《新京报》社论)

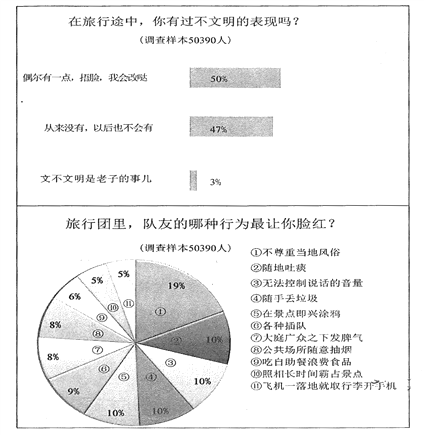

材料二

材料三

一些中国人有普遍而顽固的“小毛病”,究其原因,主要是一些公民钱包装了,但文明素质却没跟上。正是由于随地吐痰、乱扔垃圾、便后不冲厕的中国游客多了,境外的旅游胜地才会出现用中文特制的“请勿随地吐痰”“请勿随手扔垃圾”“请便后冲厕”的警示牌……

文化差异造成的“水土不服”也是原因之一。有一些境外旅游中发生的不和谐或“歧视”事件,和文化差异造成的误会有关。餐间相互敬酒是中国酒文化的一个内容。而在西方饮食文化中,喝酒是一种品味或享受。饮酒适量,举止不失态,才是教养有素之人应有的风度。有中国游客就因为在飞机上或餐厅里喧闹饮酒遭到制止而起争执。所以,出境文明旅游的要求中,就包括要尊重当地人文化礼仪和风俗习惯。你不了解国外当地的文化习俗和法律规则,肯定会出现“文化冲击”带来的不适感。

现在全国上下都已经充分意识到中国公民文明旅游的重要性和迫切性。政府的重视、旅游业管理的加强,将会带动中国公民旅游的进一步文明规范。

(摘自葛晨虹《专家建言:文明旅游需要引导》)

材料四

国务院总理李克强在政府工作报告工作中提出:要落实带薪休假制度,加强旅游交通、景区景点、自驾车营地等设施建设,规范旅游市场秩序,迎接正在兴起的大众旅游时代。这不仅是连续第三年政府工作报告提及旅游,也是第一次将旅游产业拉动内需的重要基础,整体写入政府工作报告。

30多年来中国旅游业的发展,可以说是以景点景区、宾馆饭店建设为主,可概括为景点旅游模式。这种发展模式和路径为现代旅游业发展打下了良好的基础。但是,目前已经进入大众旅游时代,且旅客以自助游为主,景点旅游模式已经不能适应旅游业发展和游客的需求了,这就要求旅游业必须要从景点旅游模式向全域旅游模式转变。

近几年,我国公民出境游出现了一些游客在境外的种种不文明行为,有游客个人素质问题,也有社会舆论过于包容的问题,最主要的问题还在我们的文明培育、行为养成不到位,惩治恶习的法规不健全,提高国民素质和社会文明程度必须从每个公民做起。

(摘自《新京报》《“供给侧”“文明旅游”成两会热词》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项

A. 鲁迅那句“公共的东西落在外行手里他便糟蹋完”完美诠释了部分游客的不文明行为。

B. 出境文明旅游,要尊重当地人文化礼仪和风俗习惯,了解国外当地的文化习俗和法律规则。

C. 材料二中,绝大多数人在旅行途中都有不文明的表现,但能认识到错误,愿意改正。

D. 旅游不文明现象已经受到全国上下的重视,国务院连续三年在政府工作报告提及旅游。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的两项是

A. 境外的旅游胜地出现的中文特制的 “请勿随地吐痰”“请勿随手扔垃圾”“请便后冲厕”的警示牌,说明中国人旅游的文明程度需进一步提高。

B. 不文明旅游在黄金周期间高发,如随意攀爬、乱刻乱画、乱扔垃圾等,每一个景区都会出现至少其中一种行为。

C. 由于一些公民钱包鼓起来了,但文明素质却没跟上,导致中国人在旅游过程中出现了一系列普遍顽固的“小毛病”。

D. 材料二显示,在旅游团中,最让人难以接受的是不尊重当地风俗,其次是随地吐痰、随手丢垃圾等违反社会公德的行为。

E. 中国旅游已经进入到大众旅游时代,在此背景下,为适应旅游业发展和游客的需求,要以景点景区、宾馆饭店建设为主。

3.根据上述材料,概括分析如何改善旅游中的不文明现象。

难度: 中等查看答案及解析