-

地面通过吸收太阳辐射而获得热量,同时通过地面辐射的方式而散失热量。地面吸收太阳辐射与地面向外辐射之差额,称为地面辐射差额。图1表示三个地区地面辐射差额的年变化图,读图回答1~2题。

1.关于①②③三条曲线的叙述,正确的是

A.①②③三条曲线所代表的地区均位于南半球

B.曲线③所代表的地区地面辐射能的收入始终小于支出

C.三条曲线中所代表的地区纬度最低的是曲线②

D.三条曲线中所代表的地区纬度最高的是曲线①

2.考虑到大气受热过程,一日内地面辐射差额最大值一般出现在每天的

A.日出前后 B.14点左右 C.日落前后 D.午夜时分

难度: 中等查看答案及解析

-

图2为“某地地质灾害成灾频次示意图”,读图回答3~4题。

1.关于该地地理特征的叙述,可能的是

①地形崎岖②地表岩石破碎,松散碎屑物多

③地表基岩广布④全年降水丰富,年际变化大

A.①② B.②③

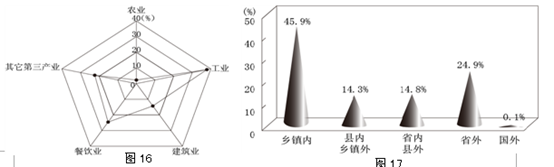

C.①④ D.②④

2.该地防御此类地质灾害的主要措施是

①提高植被覆盖率 ②修建水利工程

③修建护坡工程 ④清除河道淤泥

A.①② B.②③

C.③④ D.①③

难度: 中等查看答案及解析

-

图3为“某国总人口和外来移民的年龄结构图”,读图回答5~6题。

1.由图中数据可知该国

A.男女比例不平衡

B.外来移民人口超过本国人口

C.老年人口超过青年人口

D.移民缓解了人口老龄化问题

2.影响该国人口迁移的最主要因素是

A.人口老龄化 B.自然因素

C.政治因素 D.经济因素

难度: 中等查看答案及解析

-

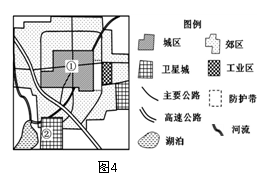

图4为“某城市内部功能分区示意图”,读图完成7~8题。

1.图中①区为

A.住宅区 B.工业区

C.商业区 D.旅游区

2.工业区不断向外缘移动的主要原因是

①降低生产成本 ②加强城市经济实力

③保护城市环境 ④拓宽城市地域范围

A.①② B.①③

C.②③ D.③④

难度: 中等查看答案及解析

-

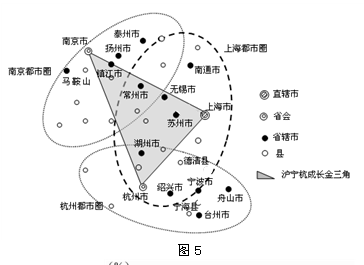

图5表示以上海为中心、南京和杭州为副中心的长三角大都市圈城市体系。读图回答9~10题。

1.图中南京都市圈中的城市按等级可分为

A.2级 B.3级

C.4级 D.5级

2.下列叙述,不正确的是

A.苏州市比杭州市提供的服务种类少

B.扬州市比无锡市的服务范围小

C.城市体系中上海市的服务范围最大

D.宁波市比德清县的服务功能更全面

难度: 中等查看答案及解析

-

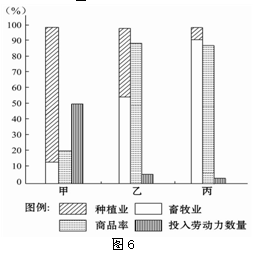

图6为“三地区的农业资料比较图”,读图回答11~12题。

1.与图示资料相符合的农业地域类型是

A.甲——美国商品谷物农业

B.乙——澳大利亚混合农业

C.丙——亚洲水稻种植业

D.甲——城郊乳畜业

2.下列属于甲地区发展农业的主要优势条件的是

A.地广人稀,土地面积广阔

B.人口稠密,劳动力丰富

C.常年高温少雨的气候

D.便利的交通运输条件

难度: 中等查看答案及解析

-

图7为“新疆和田地区人口增长、耕地扩大所产生的影响关联图”,读图完成13~14题。

1.图中,甲表示

A.土地盐渍化 B.下游河流水位上升

C.下游河流量量减少 D.流动沙丘向绿洲侵袭

2.导致图示区荒漠化问题加剧的人类活动原因有

①燃料短缺 ②砍伐森林 ③不合理灌溉

④盲目扩大耕地 ⑤风沙侵袭 ⑥人口和贫困问题

A.①③⑤ B.②③④ C.①④⑥ D.③⑥

难度: 中等查看答案及解析

-

读表1,完成15~16题。

表1 我国某地区三个工厂投入构成比例(%)

工厂

原料

能源

运费

科技

工资

其他

甲

41

17

2

5

14

20

乙

4

8

5

50

13

20

丙

17

10

11

3

39

20

1.甲比丙运费低的原因最可能是

A.产品轻,科技含量高 B.距原料地和市场近

C.交通发达,航空运输为主 D.需要原料和能源少

2.最适宜发展乙类工厂的是

A.西部地区 B.东北地区 C.青藏地区 D.京沪等地

难度: 中等查看答案及解析

-

读“内蒙古山路煤炭集团光伏发电产业链模式图”,回答17~18题。

1.产业链模式图中的①②分别为

A.粉煤灰、新型建筑材料厂 B.供气、液化气站

C.供水、农田灌溉 D.钢材、轧钢厂

2.关于此产业链各环节的叙述,不正确的是

A.煤矸石和秸秆等废弃物用于热电厂锅炉燃烧 B.热电厂的蒸汽可用于多晶硅的生产

C.污水处理厂再生水用作热电厂冷却水源 D.热电厂发电作为多晶硅生产的动力

难度: 中等查看答案及解析