-

中华文明源远流长,成果丰富。在五千多年的发展过程中,我国人民创造出了先秦诗歌、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说等诸多文学体裁。以下是关于上述文学体裁的表述,其中不正确的是

A. 《诗经》深刻反映了当时的社会现实,体现了下层人民的呼声

B. 唐诗风格各不相同,可分为山水田园诗、边塞战争诗等

C. 宋词的出现反映了宋代商品经济的发展,市民阶层的兴起

D. 明清小说主要以小说这种文学体裁表达了当时社会的繁荣与人们的自豪感

难度: 困难查看答案及解析

-

法国作家维克多•雨果对中西科技有过如下一翻论述:“像印刷术、大炮、气球和麻醉药这些发明,中国人都比我们早。可是有一个区別,在欧洲,有一种发明,马上就生气勃勃的发展成为一种奇妙有用的东西,而在中国却依然停滞在胚胎状态,无声无嗅。中国真是一个保存胎儿的酒精瓶。”下列有关这段话的认识比较合理的是

A. 雨果否认中国人的发明创造能力 B. 雨果认为中国社会状态对科技发展起到了保护作用

C. 雨果认为西方科学技术更加神奇 D. 雨果指出中国传统科技没有发展为近代科技的事实

难度: 中等查看答案及解析

-

西方的民族主义思想.突出表现为法国的民族主义和德国的民族主义.前者的指是一个民族的“自决权”,后者强调的是民族特征.梁启超是中国揭示和宣传近代民族主义的第一人,他宣传、介绍和接受的是德国的民族主义.究其原因是

A. 中国经济发展更接近于德国经济 B. 德国的民族主义更适合中国国情

C. 梁启超企图效法德国君主立宪制 D. 法国大革命过于激进与改良不符

难度: 中等查看答案及解析

-

2014年10月,江苏省美术馆举办的“向大师致敬——世界艺术大师作品展”,引发了巨大的反响,其中有一位画家被誉为“20世纪现代派艺术的领袖”。下列属于他的作品的是

A.

B.

B.  C.

C.  D.

D.

难度: 中等查看答案及解析

-

1924年,在中国国民党第一次全国代表大会上,孙中山重新解释了三民主义,把旧三民主义发展为新三民主义。下列属于新三民主义“民生主义”内容的是

A. 自由、平等、博爱 B. 节制资本、实行“耕者有其田”

C. 民权为一般平民所共有 D. 核定地价,增涨的地价由国民共享

难度: 中等查看答案及解析

-

“为人臣者畏诛罚而利庆赏,故人主自用其刑德,则群臣畏其威而归其利矣。”这段言论应当出自战国时期的

A. 儒家 B. 道家 C. 法家 D. 兵家

难度: 中等查看答案及解析

-

由于未能保留下来古希腊智者任何自己的著作,要研究古希腊的智者运动,我们往往通过苏格拉底对他们的论述还原他们的主张,这样得出的结论可能是

A. 客观的,因为苏格拉底对他们的论述是史料 B. 准确的,因为他们生活在同一时期的雅典

C. 片面的,因为苏格拉底与智者学派观念有冲突 D. 错误的,因为苏格拉底对他们的论述不是史料

难度: 困难查看答案及解析

-

19世纪的法国思想家托克维尔说“世界上没有哪一个国家比美国更多地运用18世纪哲学家在政治问题上的种种最大胆的学说。”托克维尔此处所说的“最大胆的学说”的提出者是

A. 孟德斯鸠 B. 狄德罗 C. 洛克 D. 伏尔泰

难度: 中等查看答案及解析

-

司马谈尝论诸子百家,认为诸子百家学说虽然不同,但天下一致而百虑,同归而殊途,其所谓“一致”、“同归”是指

A. 治国安邦 B. 天人合一 C. 国富兵强 D. 大一统

难度: 中等查看答案及解析

-

魏晋南北朝时期,官方意识形态不再有向心力,一些人崇尚一种被后人称之为“魏晋风流”的人生范式,他们“非汤武而薄周孔”,一味放任性情,自由自在。这表明当时

A. 文化观念呈现多元化 B. 儒学失去了正统地位

C. 道家思想被普遍奉行 D. 三教合一有了新的发展

难度: 困难查看答案及解析

-

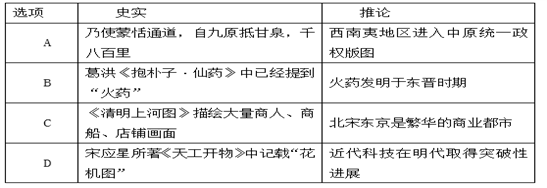

历史推论离不开对史实的正确解读。下表中史实与推论之间的逻辑关系正确的是

A. A B. B C. C D. D

难度: 中等查看答案及解析

-

中国古典文学成就辉煌,名作迭出.下列作品与其作者对应关系不正确的是

A. 《楚辞》——屈原 B. 《将进酒》——李白

C. 《感天动地窦娥冤》——关汉卿 D. 《水浒传》——罗贯中

难度: 中等查看答案及解析

-

河南安阳汤阴县建有“宋岳忠武王庙”,以纪念被秦桧陷害致死的抗金英雄岳飞。据旧《岳飞庙志》记载,1750年乾隆皇帝曾来此拜谒,御书诗一首,镌刻在石碑上,称“乾隆碑”,立在岳飞庙南北中轴线的“御碑亭”里。御碑的树立把秦桧等人跪岳飞变成了跪御碑。1915年“乾隆碑”被移出岳飞庙山门东侧,秦桧等五具败类像又置于岳飞的威视之下了。这一景致变化反映出

A. 岳飞深得后世人民爱戴 B. 政治变迁影响思想文化

C. 专制皇权的至高无上性 D. 意识形态具有稳定性征

难度: 困难查看答案及解析

-

马丁•路德主张每个基督教徒都有权阅读和理解《圣经》,人人都可以直接与上帝沟通。这种主张在当时的社会效果是

A. 将人们从宗教迷信中解放出来 B. 从神学的角度论证了人的自由和独立性

C. 动摇了上帝在人们心中的地位 D. 使君主和罗马教皇实现了权力上的平等

难度: 中等查看答案及解析

-

20世纪20年代,孙中山与时俱进,把旧三民主义发展的新三民主义。新三民主义“新”在

A. 以马克思主义理论为基础 B. 明确提出反帝反封建

C. 体现了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策 D. 由主张改革到主张革命

难度: 中等查看答案及解析

-

下列各项史实与结论之间逻辑关系正确的是

A. A B. B C. C D. D

难度: 困难查看答案及解析

-

拉尔夫的《世界文明史》记载,“元代戏曲地位提高,成为一种主要的艺术形式,部分原因是科举中止,使才子们无法求取功名,转而在以往不屑一顾的这种群众喜闻乐见的文娱形式上下功夫”。以上论述揭示元曲兴盛的原因是

A. 国家政策的影响 B. 商品经济的发展

C. 元朝的高压统治 D. 科考功名的需要

难度: 中等查看答案及解析

-

掌握历史纪年方法是历史学习的重要内容,下列有关历史纪年的表述,不正确的是

A. 公元前3世纪晚期秦朝建立 B. 民国二十六年全面抗战开始

C. 康熙五十年时康熙皇帝50岁 D. 1898年是干支纪年的戊戌年

难度: 困难查看答案及解析

-

1648年,欧洲国家达成的《威斯特伐利亚和约》规定:承认新教合法地位,新教诸侯和天主教诸侯地位平等;各诸侯邦国可自行定官方宗教;各诸侯邦国有外交自主权。这些规定

A. 促进了欧洲国家政治统一进程 B. 表明了罗马教会立新教为合法宗教

C. 造成了各诸侯邦国割据的状态 D. 推动了宗教改革和主权国家的形成

难度: 中等查看答案及解析

-

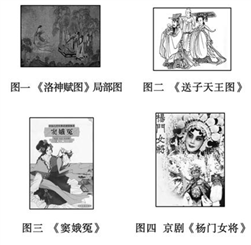

中国文学艺术异彩纷呈,繁花似锦。下列对其表述正确的是

A. 图一是东晋顾恺之的作品,反映了吸收外来文明的特征

B. 图二是唐朝吴道子的作品,反映了风俗写意的特征

C. 图四剧种在清朝同光年间产生,反映了“徽汉合流”的特征

D. 图三作品作者是关汉卿,反映了多元一体的特征

难度: 中等查看答案及解析

-

陈寅恪《邓广铭宋史职官志考证序》认为:“华夏民族文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”下列叙述不能够证明这一观点的是

A. 《明夷待访录》 B. 《四书章句集注》

C. 黄庭坚的书法艺术 D. 指南针、火药和印刷术取得重大进步

难度: 中等查看答案及解析

-

在中国古代相当长的时期内,人们的普遍观念是:一个人,如果被认为是“逆子”,他在道德上就站不住脚;如果被认为是“乱臣”,他在政治上就直不起腰;如果被认为是“卖国”,那他根本就不能称作人.材料主要说明

A. 儒学观念的世俗化 B. 儒家思想的法制化

C. 程朱理学的系统化 D. 外儒内法的社会化

难度: 中等查看答案及解析

-

赵翼《廿二史札记》曾说,汉人“上书无忌讳”,“多狂悖无忌讳之语”,而“帝受之,不加谴怒,且叹赏之,可谓圣德矣!”同时“汉诏多惧词”,诏书中经常有“朕甚自愧”“朕以无德”“是皆朕之不明”等语。出现这种现象的主要原因是

A. 儒生群体进入政权 B. 皇权受到制度严格规范

C. 士人官僚的“规谏” D. 皇权接受儒家指导制约

难度: 中等查看答案及解析