-

春秋战国时期诸子百家的世界观、人生观,为中华民族的民族性格奠定了基础。与儒家、墨家、道家、法家所崇尚的理想人格相对应的排列组合是( )

A.君子、侠客、英雄、隐士 B.英雄、侠客、隐士、君子

C.君子、侠客、隐士、英雄 D.英雄、隐士、侠客、君子

难度: 中等查看答案及解析

-

1988年1月,全球诺贝尔奖获得者在法国巴黎举行会议后发表宣言,其中说道:“如果人类要在二十一世纪生存下去,必须回头二千五百年,去吸取孔子的智慧。”下列体现孔子智慧观念的是( )

A.和谐是美好社会的本质特征 B.依法治国不断推动社会进步

C. 制度创新是大国崛起的因素 D.改革开放是时代的主旋律

难度: 中等查看答案及解析

-

观察下面图场景,下列说法不正确的是( )

A.这一现象最早应该出现在汉武帝时期

B.代表了中国古代教育的发展方向

C.这一局面的出现推动了儒学的传播和发展

D.“讲经”主要是讲儒学《四书》

难度: 中等查看答案及解析

-

“夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体者也。生民之困苦荼毒,孰非疾痛之切于吾身者乎?不知吾身之疾痛,无是非之心者也。是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也。”王守仁的“良知”内涵是( )

A.要有是非之心,关心民众疾苦 B.加强道德修养,恢复良知本性

C.努力去掉人欲,做到知行合一 D.进学则在致知,明白道德之善

难度: 中等查看答案及解析

-

黄宗羲认为:“然则其(封建国家)所谓法者,一家之法,而非天下之法也……即论者谓有治人无治法。吾以谓有治法而后有治人。”黄宗羲思想的核心是( )

A.建立一家之法 B.法律是由人民决定的

C.反对君主专制,实行法治 D.实行君主立宪制

难度: 中等查看答案及解析

-

社会转型时期社会矛盾错综复杂,许多思想家反对暴政、主张“民本”。下列人物中持这一思想主张的有①韩非子 ②孟子 ③黄宗羲 ④李贽( )

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

难度: 中等查看答案及解析

-

明清之际三位进步思想家的思想实质是儒家思想在新的历史条件下的活跃,他们使儒学更趋实事求是,与国计民生靠得更近,由此形成什么思想( )

A.经世致用思想 B.君主批判思想

C.自由平等思想 D.工商皆本思想

难度: 中等查看答案及解析

-

冯友兰在《中国哲学史》一书中写道:(明清)在这个时期,在某些方面,中国的文化有了重大进展……官方方面,程朱学派的地位甚至比前朝更为巩固。非官方方面,程朱学派和陆王学派在清朝都发生了重大的反动。这里的“反动”是指( )

A.宋明理学的统治地位丧失 B.对传统儒学地位的彻底否定

C.对传统儒家思想的批判继承 D.倡导“自由”“平等”思想

难度: 中等查看答案及解析

-

“狂僧挥翰狂且逸,独任天机摧格律。龙虎惭因点画生,雷霆却避锋芒疾”,唐朝诗人窦冀的这首诗描述了当时一位书法家的创作情景。与这一描述相符的书法作品是( )

难度: 中等查看答案及解析

-

《诗经》是中国文化的源头之一。19世纪法国人比奥认为,《诗经》是“东亚传给我们最出色的风俗画之一,同时也是一部真实性无可争辩的文献。以古朴的风格向我们展示了上古时期的风俗习尚、社会生活和文明发展程度”。他在此强调《诗经》具有( )

A.强大的艺术感染力 B.浓厚的古典主义韵味

C.重要的学术研究价值 D.质朴的现实主义色彩

难度: 中等查看答案及解析

-

“金风细细,叶叶梧桐坠。绿酒初尝人易醉。一枕小窗浓睡。紫薇朱槿花残。斜阳却照阑干。双燕欲归时节,银屏昨夜微寒”。这种艺术形式产生的社会根源是( )

A.市民阶层壮大 B.农民娱乐的需求

C.文人士大夫的雅好 D.宫廷贵族的消遣

难度: 中等查看答案及解析

-

老师在“古代中国的科学技术与文学艺术”课上给同学们出了以下判断题,其中符合史实的有( )

①战国思想家惠施学富五车,是指他旅行时也爱学习,五辆车上都装满爱看的纸质书

②北宋平民毕升发明胶泥活字印刷术,这是印刷业的一大革新

③楷书奔放跃动,线条流畅纵情,具有极高的审美价值,最能表现和抒发书法家的感情

④屈原的抒情长诗《离骚》具有现实主义风格,是楚辞的代表作,楚辞因此又称“骚体”

A.4个 B.3个 C.2个 D.1个

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读以下对某一著述的评论:评论一:“百年喜读樽前兆,万里惊看海外文”;评论二:“其书罗列甚远之国,指掌形势可谓奇书”;评论三:“欲制夷患,比筹夷情,尤为有用之书”。据上述评论推断此书应该是( )

A.《孔子改制考》 B.《海国图志》

C.《天演论》 D.《变法通议》

难度: 中等查看答案及解析

-

“它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因其主事者‘以新卫旧’的本来意愿而难以挣脱传统。结果是‘东一块西一块的进步’。零零碎碎的。是零卖的,不是批发的。”下列哪位历史人物的思想特点符合上述材料的描述( )

A.林则徐 B.李鸿章 C.康有为 D.孙中山

难度: 中等查看答案及解析

-

1884年,清朝官员张树声在《遗折》中说:“西人立国,自有本末……育才于学校,论政于议院,君民一体,上下一心……此其体也。轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋,常不相及,就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤?”该材料的核心主张是( )

A.改革教育,振兴中华 B.中学为体,西学为用

C.运用西学,体制变革 D.设立议院,民主共和

难度: 困难查看答案及解析

-

“盖自三权鼎立之说出,以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之……人主尊为神圣,不受责任,而政府代之,故人君与千百万个国民合为一体,国安得不强?”提出这一观点最有可能的是( )

A.李鸿章 B.康有为 C.孙中山 D.陈独秀

难度: 中等查看答案及解析

-

1923年,胡适撰文说:这三十年来,有一个名词在国内几乎做到了无上尊严的地位;无论懂与不懂的人,无论守旧和维新的人,都不敢公然对它表示轻视或戏侮的态度。”文中所说的这个“名词”应该是( )

A.变法 B.革命 C.民主 D.科学

难度: 中等查看答案及解析

-

右图是1917年鲁迅受蔡元培之邀设计的北大校徽,造型是中国传统的瓦当形象,“北大”两个篆字上下排列,上部的“北”字是背对背侧立的两个人像,下部的“大”字是一个正面站立的人像,构成了“三人成众”的意象,给人以“北大人肩负着开启民智的重任”的想象。下列对此校徽理解正确的有( )[

①体现了对中国传统文化的继承

②突出了“以人为本”的理念

③反映了新文化运动的主张

④受到了马克思主义的影响

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

难度: 中等查看答案及解析

-

陈独秀在《爱国心与自觉心》中写道:“土地、人民、主权者,成立国家之形式耳。人民何故必建设国家?其目的在保障权利,共谋幸福,斯为成立国家之精神。”又说: 爱国者何?爱其惟保障吾人权利、谋益吾人幸福之团体也。”此论述旨在阐明( )

A.爱国的前提是国家要保障人民权利

B.国家应具备土地、人民、主权等形式

C.国家创立的根本途径是缔结社会契约

D.一国人民要自觉地热爱自己的国家

难度: 中等查看答案及解析

-

“屋子里拢着炉火,老爷吩咐开窗买水果,说‘天气不冷火太热,别任它烤坏了我。’屋子外躺着一个叫化子,咬紧了牙齿对着北风喊‘要死’!可怜屋外与屋里,相隔只有一层薄纸!”这首诗名为《相隔一层纸》,作者是新文化运动的代表人物之一刘半农,发表于1917年《新青年》第4卷1号。该诗反映出( )

①打破旧诗词格律的束缚,形式上灵活自由

②早期白话诗在写作上讲求“真率”与“质朴”

③揭示了贫富差距、阶级对立,反映诗人对不公平制度的抨击

④“文学革命”是新文化运动的重要内容

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

难度: 中等查看答案及解析

-

徐中约在《中国的奋斗》一书中指出:“……采用共和体制而带来的政治面貌,并不足以革新国家;还需要有一些更基本的东西来唤醒国家及人民。受过西方教育或影响的新知识分子,鼓吹在国民生活的哲学基础方面,进行一场激烈变革。”材料中所指的“激烈变革” ( )

A.推翻了两千多年的封建帝制 B.促进了国人思想的空前解放

C.标志着新民主主义革命开端 D.为中国革命开辟了正确道路

难度: 中等查看答案及解析

-

.1912年南京临时政府成立后,采用红黄蓝白黑“五色旗”为国旗(意为汉满蒙回藏五族共拥共和),取代清朝的国旗黄龙旗。其主要意图是( )

A.建立公民社会

B.反对封建迷信

C.反对满族统治

D.实行分权制衡

难度: 困难查看答案及解析

-

孙中山说:“在国内,君主可以不要,忠字是不能不要的。——为四万万人效忠,比较为一人效忠,自然是高尚得多,故忠字的道德还要保存。”孙中山对“忠”的理解是( )

A.弘扬传统忠孝思想 B.保持忠君爱国思想

C.要有牺牲和奉献精神 D.强调国家民族意识

难度: 中等查看答案及解析

-

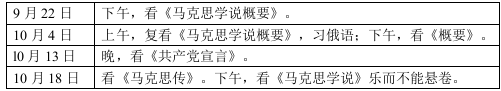

下表摘编自1923年《蒋介石日记》( )

A.怀疑三民主义 B.关注社会主义思潮

C.成为马克思主义者 D.寻找国共合作理论

难度: 中等查看答案及解析

-

孙中山说:“能开发其生产力则富,不能开展其生产力则贫。以前为清政府所制,欲开发而不能,今日共和告成,措施自由,产业勃兴,盖可预卜。然不可不防一种流弊,即资本家将从此以出(出世)是也。”以下叙述符合孙中山本意的是( )

A.发展社会经济,倡导社会公平

B.抓住历史机遇,大力发展生产

C.倡导排满革命,推翻封建统治

D.反对私人资本,防止贫富悬殊

难度: 中等查看答案及解析