-

洪仁玕在《资政新篇》中指出:倘有百万家财者,先将家资契式禀报入库,然后准颁一百五十万银纸,刻以精细花草,盖以国印图章,或银货相易,或纸银相易,皆准每两取息三厘。……此举大利于商贾士民,出入便于携带。这段材料反映了( )

A. 太平天国后期农民阶级的经济需求

B. 太平天国领袖们共同的经济主张

C. 财富归公的圣库制度

D. 洪仁玕发展资本主义的愿望

难度: 中等查看答案及解析

-

“在长期的犹豫不决后,欧洲人终于决定支持大清政权……因为他们与满洲人签有条约和贷款协议……”这表明列强帮助清政府镇压太平天国从根本上取决于

A. 清政府对列强的态度

B. 列强维护侵略权益的需要

C. 太平天国政权的性质

D. 列强实现以华治华的需要

难度: 中等查看答案及解析

-

1912年,孙中山自豪地说,这是“我国有史以来所未有之变局,吾民破天荒之创举也。”这里的“变局”和“创举”指

A. 辛亥革命爆发

B. 清朝统治被推翻

C. 中华民国成立

D. 《临时约法》颁布

难度: 中等查看答案及解析

-

孔子编写《春秋》,在记述历史时暗含褒贬,行文中虽然不直接阐述对人物和事件的看法,但是却通过细节描写、修辞手法和材料的筛选,委婉而微妙地表达作者主观看法,这被称为“春秋笔法”。对孔子这种做法认识正确的是

A. 其所作《春秋》不足为信

B. 孔子力图废除分封制度

C. 是对“礼崩乐坏”的反应

D. 制约了当时的诸侯争霸

难度: 简单查看答案及解析

-

某地洪水为患,消息上报朝廷后,皇帝一方面交代工部尽快抢修溃决的堤防,勿使水患继续扩大;另一方面责成户部尽快调度粮食,运往灾区,赈济灾民。幕僚根据皇帝之意,写成诏书,经皇帝确认无误后,直接送至工部、户部等单位执行。这是下列哪个时期的制度

A. 秦汉

B. 隋唐

C. 宋元

D. 明清

难度: 中等查看答案及解析

-

《左传》隐公十一年载:“礼,经国家,定社稷,序人民,利后嗣者也”,而《礼记·礼运》中记载:“坏国,丧家,亡人,必先去其礼”。夏商周时期的“礼”主要指

A.礼仪

B.社会秩序

C.风俗

D.贡赋

难度: 中等查看答案及解析

-

柳宗元在《封建论》中评价秦始皇废封建,行郡县说:“其为制,公之大者也……公天下之端自秦始。”郡县制为“公天下”之开端,主要体现在

A.百姓不再是封君的属民

B.更有利于皇帝集权

C.依据才干政绩任免官吏

D.制度法令的统一

难度: 简单查看答案及解析

-

有人评价说,宋朝一代,官员如天上银河里的星星;又有人说,宋朝一代,目不见官。导致这一局面的主要原因是

A.北宋强化中央集权

B.北宋官员人浮于事

C.北宋科举考试的发展

D.北宋吸取了前代的教训

难度: 中等查看答案及解析

-

某班学生看到易中天《帝国的终结中国古代政治制度批判》一书的内容介绍“这是一个帝国制度不断成熟、完善的过程,它表现为中央集权的不断加强。秦创郡县制,汉因之;隋创科举制,唐因之;宋创文官制(文臣将兵制),明因之;明创阁臣制,清因之。”于是就此展开了讨论。请你根据所学知识判断他们下列说法的对错( )

甲同学:秦朝建立的中央集权制度奠定了中国古代政治体制的基本模式

乙同学:秦朝开创的郡县制奠定了中国古代管理地方的基础

丙同学:隋朝开始形成的科举制是封建选官制度的一大进步

丁同学:明太祖设置殿阁大学士,标志着内阁的出现

A.乙丙对,甲丁错 B.甲丙对,乙丁错

C.甲乙错,丙丁对 D.甲乙丙对,丁错

难度: 中等查看答案及解析

-

明朝内阁首辅张居正要求六部向内阁报告工作,科道监察官受内阁节制。从明太祖确立的政治传统来看,这种做法

A.整顿吏治,维护纲纪

B.削弱官员权力,加强皇权

C.提高行政效率,加强皇权

D.窃取皇权,侵犯六部权力

难度: 简单查看答案及解析

-

下面是第二次鸦片战争中主要战役中外兵力对比情况(单位:人)。由此可知( )

战役

时间

英

法

英法联军

中国军队

第一次广州战役

1856.10

439

15000

虎门之战

1856.11

1380

1700

第一次大沽战

1858.5

660

518

1178

10000

八里桥之战

1860.9

3500

1500

5000

34000

A. 清政府的腐败无能

B. 英法蓄谋侵略战争

C. 中方极力抵抗外辱

D. 清朝军队纪律涣散

难度: 中等查看答案及解析

-

“但这一战争并没有促使中国人惊醒……他们拒不承认中国在军事上的劣势和在政治上的衰退,这样他们便让自己继续沉睡了二十年。”这段话中的“战争”是指( )

A. 鸦片战争

B. 第二次鸦片战争

C. 甲午中日战争

D. 八国联军侵华战争

难度: 中等查看答案及解析

-

当时宣战诏书下至各地方时,各地督抚等官员却称皇帝敕令是 “矫诏、乱命”,以为“乱民不可用、邪术不可信,兵衅不可开”。材料中的“这场战争”使( )

A.晚清“外重内轻”的政治局面开始形成

B.帝国主义列强掀起瓜分中国的狂潮

C.清政府统治面临土崩瓦解

D.中国半殖民地统治秩序完全确立

难度: 简单查看答案及解析

-

美国《时代》周刊载:“每位关心要闻的读者都知道,在1937年,日本的战争机器……(在上海)被卡住了13个星期之久,它的时间表第一次被中国的战争机器粉碎了。”这段话评述的是

A. 卢沟桥抗战

B. 淞沪会战

C. 太原会战

D. 台儿庄战役

难度: 中等查看答案及解析

-

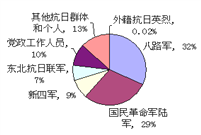

2014年9月1日,民政部公布了首批300名著名抗日英烈与英雄群体名录。下图为该名录构成示意图,从中直接可得到的正确认识是

A. 八路军在抗日战争中发挥中流砥柱作用

B. 抗日战争是世界反法西斯战争的一部分

C. 抗日英烈都牺牲于1937~1945年间

D. 国民政府的军队在抗战中发挥重要作用

难度: 中等查看答案及解析

-

《中华民国临时约法》规定按照行政、立法、司法三权分立的原则构建政治体制,其中限制行政权的措施较之英法更为“变本加厉”,但对于行政权如何制约立法,却没有一条具体的规定。这表明( )

A. 当时国内民主与专制的斗争激烈 B. 三权分立原则不适合中国国情

C. 革命派废除专制制度的迫切愿望 D. 革命派违背了三权分立的原则

难度: 简单查看答案及解析

-

1935年林语堂曾痛心疾首地评论道:“1911年的革命不过在种族革命上获得了胜利,它不过是粉碎了一个皇权,而剩留下了一堆毁垣碎瓦和呛人的尘灰。”此评论

A. 全面否定辛亥革命的历史作用

B. 认为辛亥革命基本实现了三民主义

C. 为辛亥革命不彻底而深感惋惜

D. 强调革命未根本改变中国社会性质

难度: 简单查看答案及解析

-

1922年1月,中国共产党在《先驱》发刊词中提出,应把“努力研究中国的客观的实际情形,而求得一最合宜的实际的解决中国问题的方案”当作“第一要务”,这个“第一要务”是指

A. 制定民主革命纲领 B. 组织领导工人运动

C. 确立国共合作方针 D. 掀起国民革命运动

难度: 简单查看答案及解析

-

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“当凡尔赛的调停人没有将这个丢失的省份归还给中国时,在北京的学生和知识分子中间爆发了声势浩大的示威游行。……事实证明,这场运动是中国历史上民族感情的最强烈、最普遍的表露。”材料中提及的这场运动是( )

A. 武昌起义 B. 五四运动

C. 五卅运动 D. 一二•九运动

难度: 简单查看答案及解析