-

南宋士大夫袁采在其家训《袁氏世训》中强调:“人有田园山地,界至不可不分明。”这从根本上反映出宋代( )

A.政府重视对土地兼并的抑制

B.封建土地私有制进一步发展

C.土地商品化的趋势非常严重

D.租佃关系占据主导地位

难度: 中等查看答案及解析

-

明朝著作《五杂俎》说:“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右……山右或盐、或丝、或转贩、或窖粟,其富甚于新安。”这一现象表明( )

A.徽商的发展优于晋商 B.出现了地域性的商人群体

C.农村集市开始出现 D.民族资本主义初步发展

难度: 简单查看答案及解析

-

据考古发现,在战国中晚期的墓葬中,河北兴隆县一次出土铁范87件,大多为农具范。河南新郑韩国铸铁作坊遗址出土陶范300余件,其中农具范占60%以上,出土铁农具200多件,占全部铁器的63.5%。说明战国中晚期在上述地区( )

A.铁器开始用于农业生产 B.铁犁牛耕是主要耕作方式

C.生产中普遍使用铁农具 D.铁农具制作技术臻于成熟

难度: 简单查看答案及解析

-

《荀子·富国》认为“今是土之生五谷也,人善治之,则亩益数盆,一岁而再获之。”这反映了古代中国农业生产具有的特点是( )

A.男耕女织 B.精耕细作

C.铁犁牛耕 D.自给自足

难度: 简单查看答案及解析

-

下列瓷器是古代中国陶瓷业发展历程的缩影,按其出现的先后顺序排列正确的是( )

A.①②③④ B.②①③④

C.①④②③ D.①③④②

难度: 简单查看答案及解析

-

北宋时东京开封城内:“倘欲修整屋宇,泥补墙壁,…即早辰桥市街巷口,皆有木竹匠人,谓之杂货工匠,…罗立会聚,候人请唤,谓之罗斋。”南宋时都城临安城内沿街的临时工匠,如补锅、修鞋帽、穿珠子、修刀剪、磨镜等匠人,随时可叫唤,大约有数十种。材料反映宋代的民营手工业( )

A.行业分工开始出现

B.出现以雇佣为特征的个体生产

C.以官营手工业为主要形态

D.产品与市场联系日益加强

难度: 简单查看答案及解析

-

宋史专家赵宝珠认为,“……(它)是宋代以前商品经济发展形势下出现的一种新事物,它扎根于农村商品经济的基础上,逐步变为沟通城乡的经济纽带,而后把与城市相连的部分变为城市的重要市区,使宋代城市达到一个新的历史水平,创出了中国古代城市……的新道路。”材料论述的是宋代的( )

A.街市 B.市镇

C.夜市 D.草市

难度: 简单查看答案及解析

-

中国古代官营手工业发达,民间手工业经营艰难。南京云锦集历代织造工艺之大成,位列中国古代三大名锦之首,其织造工艺中的挑花结本技术十分神奇,“七个范子,八个障子”就能把杂乱无章的线理得井井有条,成语“七上八下”就出自云锦。古代中国南京云锦最有可能生产于( )

A.民营手工业 B.官营手工业

C.田庄手工业 D.家庭手工业

难度: 简单查看答案及解析

-

明朝初期的一首“竹枝词”说:“平川多种木棉花,织布人家罢缉麻,昨日官租课(征税)正急,街头多卖木棉纱。”从中我们可以看出当时( )

A.政府压制棉纺织业的发展

B.出现棉纺织业的手工工场

C.棉布正逐渐取代麻布

D.农民直接以棉纱抵税

难度: 中等查看答案及解析

-

明清时期的一位学者分析说:“必有兄老先营货殖于前,子弟方得专事读书进取,以致身通显。是故古者四民(士农工商)分,后世四民不分。古者士之子恒为士,后世商之子方能为士。天下之士多出于商。”根据这则材料,可以判断明清时期( )

A.商品经济发展,资本主义萌芽出现

B.商人地位提高,“士首商末”的观念已经被打破

C.商人入仕,开始掌握政权,利于商品经济的发展

D.商人经商动机与西方不同,不利于商业资本的积累

难度: 中等查看答案及解析

-

下表是清朝康熙王朝的一份国库储备统计,从中能够得到的准确信息是( )

康熙十年(公元1671年)

2,488,492(两白银)

康熙十一年

18,096,850

康熙十二年

21,358,006

康熙二十六年

28,964,499

康熙三十年

31,849,719

康熙三十三年

41,007,790

A.国家安定繁荣,库存盈余增加

B.商业贸易兴盛,贸易总额增加

C.国家内忧外患,军费不断增加

D.对外贸易发达,关税收入增加

难度: 中等查看答案及解析

-

黄遵宪有诗“国初海禁严,立意比驱鳄。借端累无辜,此事实大错。”“大错”产生的最深远的影响是 ( )

A.限制外商来华阻碍中外贸易

B.自我封闭扼杀了社会进步的可能性

C.禁止国人海外经商限制了商品市场

D.隔绝大陆与台湾的正常往来

难度: 简单查看答案及解析

-

《长沙市各行业概况调查》一文所载:“长沙苏广业,初营业范围甚广,所经营者多是江苏、广东、上海之各种土产。嗣以五口通商,洋货输入,西洋货竞占于该业市场矣。故该业店铺之称呼,初为苏广杂货铺,嗣称为广货铺,复曰洋货铺。”由材料可以得出( )

A. 中国的商业发展呈现出明显的阶段性

B. 中国自然经济逐渐走向解体

C. 我国传统商业受到西方的强烈冲击

D. 西方商业经营观念影响广泛

难度: 简单查看答案及解析

-

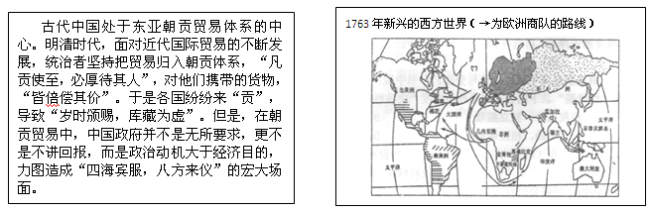

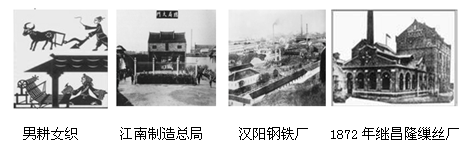

某中学历史兴趣小组计划进行一次中国近代历史图片展。与下列一组图片适合的主题应是( )

A.封建小农经济的逐渐解体 B.洋务企业的产生和发展

C.中国民族资本主义的兴起 D.近代中国经济结构的变动

难度: 中等查看答案及解析

-

下表为晚清政府进出口贸易相关数据,对表格分析正确的是( )

年代

进口

出口

1885

88,200,018两白银

65,005,711两白银

1895

171,696,715两白银

143,293,211两白银

1905

447,100,082两白银

227,888,197两白银

1911

471,503,943两白银

377,338,166两白银

A.民族工业发展陷入停滞

B.《马关条约》的签定导致进口激增

C.晚清政府面临贸易逆差困境

D.一战爆发促进中国出口的增长

难度: 中等查看答案及解析

-

下列各企业性质相同的一组是( )

A.继昌隆缫丝厂,发昌机器厂

B.湖北织布局,贻来牟机器磨坊

C.天津机器制造局,发昌机器厂

D.福州船政局,发昌机器厂

难度: 简单查看答案及解析

-

荣氏家族企业是中国历史上民族工业发展的一段传奇。1902年荣氏兄弟在无锡创办保兴面粉厂,掘到了第一桶金,获誉“面粉大王”;1912年荣氏兄弟又在上海创办申新纺织公司,获利颇丰,获誉“棉纱大王”。荣氏家族企业在上述两个时期获得发展的共同原因有( )

①自然经济的逐步解体 ②实业救国思潮的影响 ③世界大战的影响 ④政府政策的推动

A.①② B.③④ C.①②④ D.①②③④

难度: 中等查看答案及解析

-

同清末中国人开办的和外国人开办的工厂一样,20世纪第二个十年中开办的工厂(和矿场)大都集中在上海、天津,以及江苏、辽宁、河北、广东、山东和湖北的一些地方。出现该现象的根源在于( )

A.战后帝国主义列强卷土重来

B.经济发达地区盛行“实业救国”

C.国共十年对峙的政治现状的影响

D.沿海地区和长江流域的地理优势

难度: 中等查看答案及解析

-

下表据严中平《中国近代经济史统计资料选辑》绘制。表中数据表明( )

年代

钢(吨)

生铁(吨)

煤(吨)

锰矿石(吨)

1935年

256565

787061

36091747

31400

1936年

414315

809996

39902985

43400

1937年

556347

958683

37230469

79187

A.国民经济建设运动成效显著 B.国家实现统一且社会稳定

C.国防工业体系已经初步形成 D.列强放松了对华经济侵略

难度: 简单查看答案及解析

-

王韬在《弢园文录·代上冯太守书》中说“西商贸易之利,首在航海,顾风波之险,有时不可测料,……于百中取二三。无事则公司得以微利,有失则商人有所藉手,不至于大损,此其法诚至善也。”材料中国所说的“法”主要是指( )

A.创设国家中央银行 B.建立近代金融体系

C.仿效西方公司制度 D.建立近代保险制度

难度: 中等查看答案及解析

-

弗朗西斯·培根(1561~1626年)的著作中,有许多地方是借用远航探险作比喻。他曾明确地说过,“通过在我们时代已开始习以为常的远距离的航海和旅行,人们已揭露和发现了自然界中许多可使哲学得到新的光亮的事物。”据此推理( )

A.新航路开辟是资本主义发展的结果

B.近代自然科学开始指导早期殖民扩张

C.新航路开辟拓宽了哲学研究新领域

D.远航探险成为欧洲经济发展主要渠道

难度: 简单查看答案及解析

-

英国历史学家汤因比认为,工业革命的实质是“以竞争代替了先前主宰着财富的生产与分配的中世纪规章条例。”与该观点相吻合的是( )

A. 工业革命加剧了殖民扩张

B. 工业革命催生了自由主义的兴起

C. 工业革命促进了生产力的发展

D. 工业革命产生了新的生产组织形式

难度: 简单查看答案及解析

-

某西方学者写道:“《国际歌》呼吁他们起来的有名的‘饥寒交迫的奴隶’,乃是与电灯、马克西姆机枪和‘科学’的种族主义同时的维多利亚后期的现代发明。”作者试图说明( )

A.工业化加速社会分化

B.工人运动兴起

C.工业化进程加速

D.工业文明成果主要集中于英国

难度: 中等查看答案及解析

-

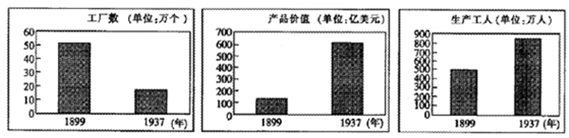

下图反映的是美国1899年与1937年的工业生产状况,造成这种状况的原因是( )

A.生产和资本的高度集中

B.参加第一次世界大战的后果

C.1929年经济危机的影响

D.拥有殖民地和势力范围很少

难度: 简单查看答案及解析

-

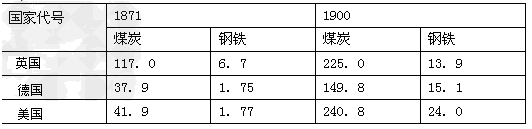

下表是19世纪最后30年英、德、美三国煤炭、钢铁产量情况统计(单位:万吨)。对该表信息解读正确的是( )

A.19世纪末英国经济发展停滞,被美德赶上

B.美德经济发展快速主要是由于统一的完成

C.英国更重视新能源的开采和新技术的应用

D.煤钢产量反映了其经济发展速度的快慢

难度: 中等查看答案及解析