-

阅读下面的文字,完成各题。

柳先生的正骨膏

刘玲海

邾镇东大街新开张的药铺叫汉春堂,坐堂的先生姓柳,人称柳先生,从东北躲战乱来到邾镇。柳先生擅长骨科,跌打损伤脱臼骨折手到病除。据说,他熬制的外敷膏药正骨膏更是神奇,无论多严重的骨折,经柳先生手法复位后,贴上正骨膏再用竹片固定,少则十日多则一月,断骨愈好如初。

日本人攻打邾镇的那天,一颗炮弹落在颜老爷的家里,三间大堂屋成了废墟,颜老爷正在前厅伺候他的花树,震得昏了过去。半日后醒来,他看到养在莲花缸里的那株花树,如小臂粗的树干被炸断,仅连接着一部分树皮,颜老爷两眼一黑又昏了过去。那株树是儿子带回来的,儿子的喜好,颜老爷视为珍宝。儿子和他的部队在台儿庄与日本人决战时,壮烈殉国,老人把儿子的一捧骨灰埋在树根下,更是视树为生命。

现在,儿子的树被日本人毁了,颜老爷像被挖了心一样。他失魂落魄地在院子的残垣断壁间转圈,不知如何是好。许久,他一下子想起柳先生。救人的命和救树的命都是救命,也是心急乱求医,柳先生成了他救命的稻草,一路跌跌撞撞来到柳先生的药铺,全不顾大街上枪弹横飞,见到柳先生,颜老爷扑通一声就跪下了。

柳先生来到花树前,小心地扶起来,把断茬对齐捏实贴上正骨膏,周匝固定木棍。三日后,树叶竟振作起来;十日后,树叶重新泛绿;一月后,树干断处长好了。

颜老爷一脸泪痕,紧抓着柳先生的手说:“你救了我儿子,也救了我啊!”

邾镇沦陷后,病人挤满了柳先生的药铺,断胳膊断腿的病人很多。这天,柳先生在药铺里配药,心里默念着药方,川续断十钱,右手去药匣抓药,放进左手的戥子里一称,正好。继续一味味抓药,骨碎补十钱、藏红花十钱……

汉春堂的大门咣当一声开了,听声音不是手推开的,是脚踢开的。一群日本兵涌进来,后边还抬着一个嗷嗷乱叫的军官,候诊的病人吓得四处躲藏。

翻译官提着手枪走近柳先生,说:“听说你医术高明,请你为少佐先生治伤,伤愈后重赏。”说着指指乱叫的日本人,“少佐先生率兵进山剿匪,被八路的地雷炸伤,两条腿骨头断了。”

柳先生一怔,然后缓步上前,看看担架上那张因疼痛而扭曲的脸,认识。邾镇沦陷后,这个日本人牵着一条凶犬,大街上被咬死咬伤的人不计其数。

柳先生指点把病人放到诊床上,然后双手在断腿上拿捏,病人忽然疼得又叫起来,日本兵哗哗地拉枪栓,黑洞洞的枪口一齐对着柳先生。柳先生好像没看见,继续接骨,修正碎骨后外敷正骨膏再用竹片固定。一条腿整好换另一条腿,有条不紊。

“好了,隔日过来换膏药。”柳先生说着直起身去洗手,不再说话。翻译官放下大把银元,日本兵抬着少佐走了。

隔日,翻译官抬着那个日本少佐来换膏药,又放下大把银元。

又隔日,那个日本少佐被抬过来换膏药,翻译官再次放下大把银元。

这些日子,柳先生药铺里来治病的人越来越少,以致门可罗雀。

半月后,日本少佐是拄着拐杖来的,两个日本兵扶着,见了柳先生露出一脸笑,不住地说:“你的,良民大大的!”柳先生也笑,只是不多说话。日本少佐换完药走了,当然还留下许多银元。

柳先生听到大门口哗啦一声响,出门看,是颜老爷把他的莲花缸摔碎在柳先生的门口,还把莲花缸里的花树嘎吱一下当腰折断,丢在地上愤愤而去,街上好多围观的人,恨恨地吐下唾沫,转身散去。

柳先生一脸淡然。

一个月后,是日本少佐自己走着来的,翻译官跟在后面抱着一坛酒。柳先生和日本少佐已成了熟人,最后一次换完药开始喝酒,喝酒的时候,推杯换盏很是热闹,一坛酒喝光还没尽兴,柳先生提议翻译官再去拿一坛酒来。

翻译官抱着酒坛子回来时,日本少佐躺在地上已经死了,面目狰狞,胸口插着一把刀,刀柄深入,污血满地。

柳先生在院里正给颜老爷的那棵花树换药,莲花缸换了新的,缸里的花树折断处周匝固定着木棍,花树枝青叶绿,一派盎然。

刑场上,翻译官问柳先生:“你当初为什么给少佐先生医伤?”

“我是医病的先生,不能坏了先生的名声。”柳先生说。

“那你干嘛又杀死他?”翻译官追问。

“我是中国人,不能坏了中国人的名声!”柳先生脱口而答。

(选自《小说月刊》2018年第4期,有删改)

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 逐渐康复的日本军官“露出一脸笑”,说“你的,良民大大的”,这是在肯定柳先生的医术和他与日本人合作的态度。

B. 柳先生尽自己的努力治好了日本军官的腿伤,却在伤好后亲手杀了他,反映了柳先生内心的纠结和挣扎。

C. 以前病人挤满药铺,后来药铺里病人变少,表明老百姓不理解柳先生医治日本人的行为,表达了老百姓对日本人的恨。

D. 小说通过诸多细节描写,准确刻画人物性格,塑造人物形象;叙述语言流畅自然,朴实无华,却能打动人心。

2.小说中柳先生这一人物形象有哪些特点?请简要概括。

3.文中多次提到颜老爷的花树,有什么作用?请简要分析。

难度: 简单查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

汉字书法作为一种特殊的审美信号系统,传导着中国人的文化心理和审美人格。它以特有的形态,将中国人或规范或潇洒的人格价值,中国人或守格或破格的文化精神暗传出来。在线条的飞扬和变化的布局中,你会时不时感觉到中国人平衡与欹侧、协调与矛盾、统一与变化、齐整与错落等等独特的哲理气息和思辨方式。

汉字由象形的图画经由简化、抽象、变形,逐步演变为符号,每个汉字最初都是描摹事物的一个单幅画(如鱼、龙),或由两幅、多幅图画拼接起来的一幅组画(如有偏旁的好、安)。音指与象指在汉字中合一,笔划与结构中均有图像、意象和情象内容。后来随着字的日渐功能化、实用化、符号化,书与画在实用功能层面开始分离。自从书法进入了愈来愈重视以真草隶篆、特别是行草来表达书写者感情的阶段,艺术的功能重又上升,书与画在艺术审美层面重又结合。弹性幅度极大的毛笔,可浓可淡可枯可润的水墨,以及能够以吸水度和印迹感天然造成原生效果的宣纸,使中国书法因毛笔、水墨、宣纸的书写,能以在快慢、提按、推拉、扭折、顿挫、转甩、浓淡、湿枯、晕涩、虚实中相映相辉、相生相克,能以比其他纸笔无比丰富的艺术语汇,给书法作品的构思和表现提供无限张力,给精神创造和艺术创造提供了其他文字书写无可比拟的阔大空间。汉字的点、划、撇、捺、钩、方框(圆)和三角的多形态笔法,以及毛笔笔划的多方向性写法,这些在别的文字中罕有的特色,为各类线条和几何图形大量进入书法铺就了通道,使得现代逐步发展起来的徒手线艺术、点画造型艺术、符号化艺术、空间造型艺术的许多观念,很早就进入了汉字书写,同步提升了中国书法具象和抽象的双向表达能力。

汉字书写由具象的图画在漫长的岁月中逐级简化、变异、提升为书法艺术抽象的符号,却又草蛇灰线 ,留下了各种象形图画的印痕。中国书法在发生学领域的这一由形而神、由画面而符号的过程,其实全息着、也发酵着中国文化特有的思维。始终重视形神关系、持续解读形神关系,也就逐渐成为中国书论、画论、艺论、文论,乃至整个中国哲学文化思想的一大特色。

中国书法的特征,不是孤立的文化现象,它具有中国文化思维特有的“三易”质地,也就是说,在总的方面它诠释了“简易、变易、不易”的思维。西汉易学家总结出来的这个“三易”思维,“简易”不是简单化,而是统摄、宏观、浑一地在各种关系的综合把握中看问题,是统摄提升具体而又庞杂的现象,简化、转化为总体感觉的能力。“变易”不能乱变,要根据你创作的具体情况去实现符合规律的变化发展,但又要有“不易”精神,执守本质、执守原则、执守规律。字体和书风就是“不易”,经典和传统就是“不易”,碑帖和程式就是“不易”。在“简易”思维和写意表神精神统摄下,辩证处理好“不易”和“变易”的关系,是书法创作之精要,也是中国文化发展之精要。

(摘自肖云儒《中国书法的文化意义》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是

A. 汉字书法以特有的形态,体现着中国人既规范又潇洒的人格价值,体现着中国人既守格又破格的文化精神。

B. 中国书法因毛笔、水墨、宣纸的书写,比其他纸笔拥有更丰富的语汇,在书写和表达内容上空间也更阔大。

C. 汉字书写经历了描摹事物到音指与象指结合、再到书与画实用功能分离、最后书与画艺术审美重又结合的过程。

D. 中国书法的特征与西汉就总结出来的“三易”思维有着紧密联系,“三易”思维完全可以诠释中国书法这一文化现象。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A. 文章第一段提出观点,汉字书法能够体现中国人的文化心理和审美人格,人们在汉字线条的飞扬和变化的布局中能感受到中国人特有的哲理气息和思辨方式。

B. 文章第二段逐层递进论证,汉字书写元素的多形态多方向性笔划特性,比书画同源的造型特性对我们的文化思维和艺术思维产生的影响更广泛。

C. 文章第三段论述了中国书法在发生学领域的演变过程发酵着中国文化特有的思维,重形神是书论、画论、艺论、文论的特色,是中国哲学文化思想的特色。

D. 文章第四段进一步论述了不管是书法创作还是中国文化发展,都要在“简易”思维和写意表神精神统摄下,辩证处理好“不易”和“变易”的关系。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A. 如果汉字没有飞扬的线条和变化的布局,我们也许不会从中感觉到中国人平衡与欹侧、协调与矛盾等独特的哲理气息和思辨方式。

B. 简化、抽象、变形,再演变为符号,是汉字由象形的图画开始演变必经的过程,这其中也有审美层面的追求。

C. 对形神关系的重视,对“三易”思维的总结体现着中国文化思维的独特性,这一独特性也可以在汉字书法中得以体现。

D. 汉字的多形态笔法、多方向性写法,促使了徒手线艺术、点画造型艺术、符号化艺术等许多观念在现代逐步发展起来。

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

最近,11岁的唐安琪将要动身去美国参加游学。为了短短13天的行程,她的妈妈秦女士支付了3万多元的费用。除了游学,秦女士还给女儿安排了暑期培训,花费5000元。许多孩子的暑假,如今已经变成了不折不扣的“烧钱季”,不少家长感慨“月薪三万,还是撑不起孩子的一个暑假”。

其实,这种“烧钱游戏”的性价比并不高。一些游学机构动辄将出境旅游产品贴上“游学”的标签,改头换面之后抬高价格。实际上,很多项目仅仅是参观大学、博物馆、图书馆等公共设施而已。这类产品价格虚高,内容却是走马观花、蜻蜒点水、游而不学,很难实现拓展视野、丰富知识、提升创新与实践能力的效果。

另外,有的家长把孩子的暑假填得满满当当。在北京,一些培训机构里有的孩子一天5节课,10个小时的教学时间。在这种高强度的学习安排下,孩子不仅难以用心投入学习,反而容易滋生厌学情绪,结果可能适得其反。

(摘编自《暑假变烧钱季,金钱和时间堆不出牛娃》,《中国青年报》2018年7月24日)

材料二:

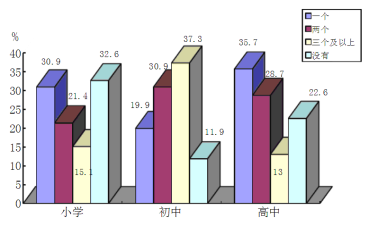

各年级参加课外辅导班的数量比重

图12015年某市学生假期参加课外辅导班数量调查表

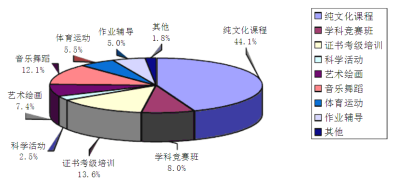

图22015年某市学生假期参加课外辅导班数量调查表

(摘编自《当前中小学生课外辅导状况的调查报告》)

材料三:

剧场之内,每个人都有自己的座位,但是如果前排观众为了看得更清楚,或者一些其他原因站了起来,周围的人劝不了,“剧场管理员”又熟视无睹,那么后排的其他观众为了看到演出,就只好被迫站起来。最后的结果是,会场观众都从坐着看戏变成了站着看戏。都坐着与都站着相比,都是看戏,但是所有人都付出了更高的代价,也更累了。这种情景被称之为“剧场效应”。

(摘编自《校外教育须警惕“剧场效应”》,光明网2018年1月8日)

材料四:

“减负”不等于降低课程难度、不要学生刻苦学习、让孩子无节制玩耍,而指的是减去违背教育教学规律和学生身心发展规律,超出教学大纲、额外增加的“负担”。对于“减负”,要坚定地“减”,更要科学地“加”。

“加”在积极引导、介入孩子的课后活动上。比如让每个孩子根据自己的兴趣、特长安排自己放学之后的生活:读书、做手工、练书法……通过积极引导,真正从育人角度介入孩子的课后活动。

“加”还在延展书本、走向生活、接触社会上,让孩子们清楚知识的逻辑,明白成长的真谛,拓展思维的视野。科学“加”的最终目标是育人,每次活动要从主题出发,设定合理的课程目标,把握活动内容的关键要素,把立德树人任务落实在具体的活动中。学生在与同伴的交往以及教师、家长和社会人士的协助支持下,探究知识、发展素养、体验情感、塑造人格。

(摘编自《减负:“减”的背后应科学地“加”》,《中国教育报》2018年7月22日)

1.下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A. 在被调查的各年级学生中,大部分同学参加了课外辅导班,说明在大多数中小学生的日常学习生活中,课外辅导是非常受重视的。

B. 从数量上看,大多数被调查学生参加过辅导班,参加两个及以上课外辅导班的人数将近一半。其中,初中生参加课外辅导班的比重最高。

C. 调查发现,选择纯文化课程补习的远超过其他类型,几乎撑起了课外辅导的半边天,可见,来自文化学科方面的压力仍是主要的。

D. 选择证书考级培训、学科竞赛辅导的比例达到了21.6%,说明学生参加课外辅导也不完全是为了学习文化,而是为了培养艺术情操、提高身体素质。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是

A. 家长们把孩子的教育看作是一个堆砌时间与金钱的“烧钱游戏”,而不尊重基本的教育规律,这样必定会得到适得其反的效果。

B. 中小学生假期竟相参与校外培训,就是“剧场效应”在教育中的典型体现。它折射出公众对教育的焦虑、无奈以及随大流的态度。

C. 面对教育部门提出的“减负”口号,教育工作者要坚定地“减”,更要科学地“加”,这种“加”包括降低课程难度,有效介入课后活动。

D. 减轻学生课业负担,让孩子们选择如何度过自己的暑假,需要学校、社会、家庭形成合力,也更需要孩子们自己的争取。

3.假期“补课热”导致的负面影响有哪些?请简要概括说明。

难度: 中等查看答案及解析