-

阅读下面的文言文,完成文后各题。

胡世宁,字永清,仁和人。弘治六年进士。性刚直,不畏强御,且知兵。除德安推官。岐王初就藩,从官骄,世宁裁之。

迁广西太平知府。太平知州李浚数杀掠吏民,世宁密檄龙英、知州赵元瑶擒之。母丧归。服阕赴京。道沧州,流寇攻城急,世宁即驰入城,画防守计。贼攻七日夜,不能拔,引去。

迁江西副使。当是时,宁王宸濠骄横有异志,莫敢言,世宁愤甚。正德九年三月上疏日:“敕王止治其国,毋挠有司,以靖乱源,销意外变。”宸濠闻,大怒。列世宁罪,遍赂权幸,必杀世宁。世宁已迁福建按察使取道还里宸濠遂诬世宁逃驰使令浙江巡按潘鹏执送江西鹏尽系世宁家人索之急。 李承勋为按察使,保护之。世宁乃亡命抵京师,自投锦衣狱.

狱中三上书言宸濠逆状,卒不省。系岁余,言官程启充、徐文华、萧鸣凤、邢寰等交章救,乃谪戍沈阳。居四年,宸濠果反。世宁起戍中为湖广按察使。寻擢右佥都御史,巡抚四川。以父忧归。

世宁风格峻整,居官廉。疾恶若仇,而荐达贤士如不及。都御史马昊、陈九畴坐累废;副使施儒、杨必进考察被黜;御史李润、副使范辂为时所抑,连章荐之。与人语,呐不出口,及具疏,援据古今,洞中窾会。与李承勋善,而持议不苟合。始以议礼与张璁、桂萼合,璁、萼德之,欲援以自助,世宁不肯附会,论事多牴牾。诸大臣皆忌之。帝始终优礼不替。

九年秋卒。赠少保,谥端敏。

摘编自《明史·列传第八十七》

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 世宁已迁福建按察使/取道还里/宸濠遂诬世宁逃/驰使令浙江巡按潘鹏执送江西/鹏尽系世宁家人/索之急/

B. 世宁已迁/福建按察使取道还里/宸濠遂诬世宁逃/驰使令浙江巡按潘鹏执送江西/鹏尽系世宁家人/索之急/

C. 世宁已迁/福建按察使/取道还里/宸濠遂诬世宁逃/驰使令浙江巡按潘鹏执送江西/鹏尽系世宁家人/索之急/

D. 世宁已迁福建按察使/取道还里/宸濠遂诬世宁逃/驰使令浙江巡按潘鹏执送江西/鹏尽系世宁/家人索之急/

2.(小题2)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 弘治,是中国明朝第九个皇帝明孝宗朱祐樘的年号。年号,是我国历代封建王朝用来纪年的一种名号,始于汉武帝。

B. 疏,又称“奏议”或“奏疏”,是臣僚向帝王进言使用文书的统称。疏的本意为“疏通”,这里引申为分条说明的文字。

C. 父忧,为“丁父忧”的省写。“丁忧”,古代官员父母亲去世后必须停职守制的制度,丁忧期间,丁忧人不准为官。

D. 谥,谥号,是古代君主、诸侯死去之后,根据他们的生平事迹与品德修养,给予的一个寓含善意评价或带有评判性质的称号。

3.(小题3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 胡世宁通晓军事。他的军事才能在流寇攻打沧州时展现出来,流寇攻打沧州七天七夜,沧州城还是没有攻破,最后,流寇被迫撤离。

B. 胡世宁疾恶如仇。他为人风格端庄、峻严,任广西太平知府时,太平知州李浚几次三番杀害吏民,掠夺财产,胡世宁率人逮捕了他。

C. 胡世宁不畏权贵。他果断揭发宁王宸濠骄横不法和造反的意图,虽遭受迫害,并被关进监狱,也毫不屈服,他最后被谏官营救出狱。

D. 胡世宁举贤荐才,唯恐他们仕途不通达,有被罢官、考评中被黜斥、被当时大臣压制的,他连上奏章推荐。

4.(小题4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)道沧州,流寇攻城急,世宁即驰入城,画防守计。

(2)与人语,呐不出口,及具疏,援据古今,洞中窾会。

难度: 中等查看答案及解析

-

请阅读下面的文字,完成小题。(24分)

闲读梧桐

梧桐就在我们住的那幢楼的前面,在花圃和草地的中央,在曲径通幽的那个拐弯口,整日整夜地与我们对视。

它要比别处的其他树大出许多,足有合抱之粗,如一位“伟丈夫”,向空中伸展;又像一位矜持的少女,繁茂的叶子如长发,披肩掩面,甚至遮住了整个身躯。我猜想,当初它的身边定然有许多的树苗和它并肩成长,后来,或许因为环境规划需要,被砍伐了;或许就是它本身的素质好,顽强地坚持下来。它从从容容地走过岁月的风雨,高大起来了。闲来临窗读树已成为我生活中的一部分了。

某日,母亲从北方来信:寒潮来了,注意保暖御寒。入夜,便加了一床被子。果然,夜半有呼风啸雨紧叩窗棂。我从酣梦里惊醒,听到那冷雨滴落空阶如原始的打击乐。于是无眠,想起家信,想起母亲说起的家谱,想起外祖父风雨如晦的际遇。外祖父是地方上知名的教育家,一生两袖清风献给桑梓教育事业,放弃了几次外聘高就的机会。然而,在那史无前例的岁月里,他不愿屈从于非人的折磨,在一个冷雨的冬夜,饮恨自尽。我无缘见到他老人家,只是在小舅家读到一张黑色镜框里肃然的面容。我不敢说画师的技艺有多高,只是坚信那双眼睛是传了神的。每次站到他跟前,总有一种情思嬗传于我,冥冥之中,与我的心灵默默碰撞。

浮想联翩,伴以风雨大作,了无睡意,就独自披衣临窗。夜如墨染,顷刻间我也融入这浓稠的夜色中了。惊奇地发现,天边竟有几颗寒星眨巴着瞌睡的眼!先前原是错觉,根本就没有下雨,只有风,粗暴狂虐的北风。这时,最让我“心有戚戚”的便是不远处的那株梧桐了。只能依稀看到它黛青色的轮廓,承受着一份天边的苍凉。阵风过处,是叶叶枝枝互相簇拥颤起的呼号,时而像俄罗斯民谣,时而像若有若无的诗歌。不知怎的,外祖父的遗像又蓦然浮上眼帘,似与这株沉默的梧桐有种无法言喻的契合。不求巨臂擎天的闻达,但也有荫庇一方的坦荡。

次日醒来,红日满窗,竟是大晴。

惦念的是那一树黄叶。推开窗棂,读到的树,竟是一个显山露水的甲骨文字。没有昨日那遮天蔽日的叶子,剩下的是虬枝挺干。我的心像是被谁搁上了一块沉重的冰,无法再幻作一只鸟,向那棵树飞去了。这一夜的风呵,就凋零了满树的生命!而风又奈你其何,坠落的终要坠落,无须挽留,你还有一身傲骨与春天之前的整个冬季抗争!

于是,我读懂了梧桐的寂寞。不是慨叹韶华流逝的漠然,不是哀怨人潮人海中的孤寂,而是一种禅意,一种宁静和虚空的玄奥。服从自然又抗衡自然,洞悉自然又糊涂自然,任风雕雨蚀,四季轮回,日月如晦,花开花落,好一种从容淡泊的大度!不禁又感慨起外祖父的英年早逝、悲哀起他屈从天命的无奈、悲哀起那个年代里的人们。

又是一阵熟悉的树叶婆娑的沙沙声响,亲切地叩击着耳鼓。俯目望去,一个红衣女孩雀跃在那黄叶覆盖的小径,那模样似乎每一片叶子都在为她青春的步履伴奏。此刻,我的窗台上,扑进一阙蓬松的阳光,洒在案前昨夜未曾合上的一卷旧书上。

1.文章中作者读到的梧桐的外形特点是: 。(不超过10个字) (2分)

梧桐内在的精神特征是: (4分)

2.作者看到风中的梧桐想起了外祖父,并感到两者之间“有种无法言喻的契合”。请结合全文谈谈梧桐与外祖父的相同与不同?(需分条的请加序号)(8分)

3.文章尾段中写轻盈欢快的红衣女孩的用意是:

(2分)

写落叶似乎是在为女孩“伴奏”,这样写要表达的意思是:

(2分)

写“阳光”洒在旧书上,“旧书上”意在表明:

(2分)

4.本文描写风中的梧桐,运用了什么修辞方法,起到了怎样的表达效果?试举例作简要分析。(4分)

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

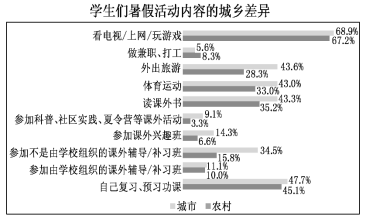

中学生的暑期生活如何度过?中国人民大学中国调查与数据中心对全国20个省的112所初中近2万名初中生进行了追踪调查。

调查显示,初中生们的暑假生活主要包括三个方面的内容:文体娱乐、学习提高以及社会实践和集体活动。其中文体娱乐活动的比重最大,看电视、上网、打游戏是最普遍的娱乐活动,有超过三分之二的初中生将其作为度过暑假生活的重要内容。另外,读课外书、体育活动、外出旅游这三项文体活动的比重也很大,有超过三分之一的初中生把它们作为暑期文体活动的主要方式。学习在初中生们的暑假生活中所占的比例也非常大,最多的情况是学生们在家自己复习和预习功课,参加课外辅导班和补习班的比例也很高,暑期参加由社会力量办的课外辅导班或补习班的初中生超过了四分之一;除了课业学习以外,初中生及他们的家长们对于多方面综合知识和能力的提高也比较重视,有超过十分之一的初中生们暑假期间参加了与课业无关的兴趣班的学习。相对于文体娱乐和学习提高,初中生们的暑假生活中社会实践与集体活动所占的比重则相对偏低,只有7.4%的初中生们在暑假从事了兼职或打工。诚然,年龄可能是这个现象的主要原因,但初中生们在暑假参加科普、社区实践、夏令营等活动的比例也只有6.1%。

材料二:

初中男生与女生的暑假活动内容是存在差异的。在文体娱乐活动方面,男生们看电视、上网、玩游戏的比例为69.5%,高于女生的66.4%;男生参加体育运动的比例为40.7%,而女生只有28.2%,性别差异非常明显;而女生们读课外书的比例为46.4%,远高于男生的31.7%;与一般的想象相反,女生外出旅游的比例为41.2%,也是远远高过男生30.1%的比例。而在学习提高方面,女生自己复习或预习功课的比例为50.4%,高于男生的42.1%;女生参加社会上组织的辅导班或补习班的比例为30.4%,高于男生的19.6%;女生参加与课业无关的兴趣班的比例为13.4%,也是远高于男生的7.3%。而在社会实践与集体活动方面,男生兼职打工方面的参与率为7.7%,女生为6.5%,差异非常小;在参加科普、社区实践、夏令营等活动方面,男生为6.1%,女生为6.3%,几乎不存在差异。

材料三:

材料四:

学生们在暑假里参与不同种类活动的数量和他们在之后的学习成绩、认知能力,以至于升学都有着紧密的正向相关关系。以学生们是否升入重点高中作为检验学习效果的标准,数据分析显示,对比升入了重点高中和没升入重点高中的初中生在升学前一个暑假的活动,除了在看电视、上网、玩游戏这一类最普遍的文体娱乐活动上不存在明显差异(分别为68.6%和67.2%)以及升入重点高中的学生兼职打工的比例(5.0%)要低于未升入重点高中的学生(9.4%)以外,其他各类暑假活动的参与率都是升入重点高中的学生明显高于未升入重点高中的学生。同时,学生暑假生活的丰富程度也对其学业成绩和能力的提高与发展起着重要作用,数据显示,升入重点高中的学生在前一个暑假平均参与了列出的10项主要活动中的4项,而未升入重点高中的学生平均只参与了2项。

(以上材料均摘编自王卫东《中学生过暑假呈现“四多一少”》,2017年7月22日《光明日报》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 材料显示,初中生的暑期生活调查从暑期活动内容、活动内容的性别差异、活动内容的城乡差异等几方面进行。

B. 在兼职打工方面,男女生参与率的差异微小,在参加科普、社区实践、夏令营等活动方面,男女生差异很明显。

C. 材料三显示,城市学生在外出旅游、体育运动和读课外书三项文体娱乐活动上的参与率都远远高于农村学生。

D. 学生在暑假是否参加了科普、社区实践、夏令营等活动,对于其是否能升入重点高中起着明显的正向影响作用。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的两项是( )

A. 调查结果很明确地显示,相比于文体娱乐和学习提高,社会实践与集体活动在初中生们的暑假生活中所占的比重相对不足。

B. 总体来说,初中男女生的暑假生活在学习提高方面差异最明显,无论是否与课业相关,女生各类学习活动参与率都略高于男生。

C. 在参加社会力量办的辅导班和补习班,以及课外兴趣班活动项目上,城市学生的参与率比农村学生的参与率都高了一倍以上。

D. 调查显示,暑假生活的内容及其丰富程度,对学生日后学业成绩的提高及多方面综合能力素养的发展有着重大而深远的影响。

E. 相比较来看,初中生暑假生活的特点是:读书学习多、参加文体活动多、外出旅游多,宅在家里少、兼职打工少、社会实践少。

3.结合材料,联系实际,简要谈谈寒暑假的作用。

难度: 中等查看答案及解析