-

有学者认为,(西)周人表述的“普天之下,莫非王土”的一统观念,天子更多是被尊为共主,其政教之所及,往往是象征多于现实,文化重于政治。材料意在说明西周

A. 文化制度优于政治制度

B. 在国家结构上具有松散性

C. 分封制与宗法制互为表里

D. 王权得到诸侯邦国的认同

难度: 中等查看答案及解析

-

汉惠帝时期中央以明确的法律条文对恢复的监御史的职权做了规定,使监御史成为单纯的地方监察官,而不是像秦朝监御史那样在监察之外还有很多职权。监御史每年要定期到中央汇报工作,还要每两年轮换一次。这些做法

A. 有利于加强中央对地方的控制

B. 可以消除地方吏治的腐败

C. 控制了地方经济的自主发展

D. 有效地防止地方王国割据

难度: 简单查看答案及解析

-

据史书记载,汉初出现“极权丞相”现象,皇帝见丞相时,要为之起立行礼,而且“丞相有病,皇帝法驾亲至问病,从西门进人”。为改变此局面,汉武帝

A. 颁布了“推恩令”

B. 实行中外朝制度

C. 设立刺史监察制度

D. 设立三公九卿制度

难度: 中等查看答案及解析

-

李治安在《行省制度研究》中认为:“元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,也是两宋否定唐后期藩镇分权的继续。”作者认为行省制度

A. 进一步完善了地方行政管理制度

B. 易导致极端的中央集权

C. 具有中书省派出机构的双重性质

D. 消除了地方割据的根源

难度: 困难查看答案及解析

-

公元220年,魏王曹丕采纳吏部的建议,实行九品中正制。各郡置中正官,中正由各郡长官推举“德充才盛”、“贤有识鉴”之人担任,中正官负责查访本籍贯的士人,了解其家世和德才表现,并作出评价。可见,实行九品中正制的初衷是

A. 为了维护士族门阀制度

B. 选拔优秀的郡县长官

C. 注重选拔德才并举之人

D. 用考试方式选拔官员

难度: 简单查看答案及解析

-

(清)张廷玉在《明史》中说:“至仁宗而后,诸大学士历晋尚书、师、保、傅,品位尊崇,地居近密,而纶言批答,裁决机宜,悉由票拟,阁权之重堰然汉唐宰辅,特不居丞相名耳”。据此可知,这一时期的内阁

A. 阁臣专权超过汉唐宰相

B. 虽无宰相之名却有宰相之职

C. 使六部成为其下属机构

D. 是法定的中央一级决策机构

难度: 中等查看答案及解析

-

有学者论述:“《南京条约》签订后,清政府最痛心的条款是五口通商,认为洋人在广州一口通商的时候已经不容易防范,现在有五口通商,洋人可以横行天下,防不胜防。”这说明当时清政府

A. 洞悉了英国侵略扩张的野心

B. 维护了通商自主权

C. 认为一口通商优于五口通商

D. 仍固守着传统观念

难度: 中等查看答案及解析

-

史学家陈旭麓先生曾写道:“这是一场悲壮的斗争。其悲剧意义不仅在于他们失败的结局,更在于他们借助宗教猛烈冲击传统却不能借助宗教而挣脱传统的六道轮回。”这场“悲壮的斗争”

A. 推翻了君主专制统治制度

B. 沉重地打击了清政府的统治

C. 开启了中国近代化的历程

D. 试图构建一种西方宗教文化

难度: 困难查看答案及解析

-

据记载:“山东义和团,非欲谋乱也。平日受侮教堂,久已痛深骨髓。自德(国)人占据胶州湾,教焰益张,宵小恃为护符,借端扰害乡里民间不堪其苦,地方官不论曲直,一味庇教而抑民。遂令控诉无门,保全无术,不得已自为团练,借以捍卫身家。”这表明

A. 中西文化领域矛盾尤为激烈

B. 清政府严控列强的传教活动

C. 地方官纵容义和团抵抗侵略

D. 民族危机引发了义和团运动

难度: 简单查看答案及解析

-

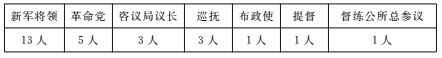

下面是武昌起义后独立各省最高军政长官来源统计表

据此可知

A. 辛亥革命只是偶然的事件

B. 民主共和观念已深入人心

C. 清廷的统治根基已经松散

D. 清廷仍有稳固的政治基础

难度: 中等查看答案及解析

-

美国公使在目睹了中国一次重大历史事件后说:“从巴黎和会决议的祸害中,产生了一种令人鼓舞的中国人民的民族觉醒,使他们为了共同的思想和共同的行动而紧密地结合在一起。”该事件

A. 开启了中国新的革命历程

B. 建立起了广泛的革命统一战线

C. 彻底改变了中国的社会性质

D. 迫使列强修改了不公正的判决

难度: 困难查看答案及解析

-

下图是某次战役的进军路线图,下列选项与此次战役相吻合的是

A. 清政府君主专制统治就此结束

B. 基本上推翻了北洋军阀的统治

C. 促进国共两党建立革命统一战线

D. 迫使列强放弃在中国的长期统治

难度: 中等查看答案及解析

-

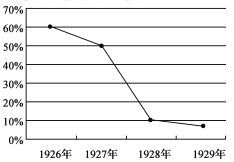

下面是中共党员中工人党员所占比重变化的示意图。

图中所示的数据变化的主要原因是

A. 农民的政治觉悟的全面提高

B. 工人阶级已经失去了领导地位

C. 第五次“反围剿”斗争失利

D. 中国共产党的工作重心发生转移

难度: 中等查看答案及解析

-

1946年5月,国民党在东北四平战役获胜后,蒋介石更不把共产党放在眼里,他对其内部人员说:“中共除一部分外,本属乌合之众,经此打击,势必瓦解无疑”,“共果不就范,一年期可削平之”。可见,当时蒋介石

A. 准确地分析了当时的形势

B. 客观地评估了共产党的战斗力

C. 过高地估计了国民党的实力

D. 认为很快就可以控制东北全境

难度: 简单查看答案及解析

-

1949年4月,英国紫石英号军舰无视人民解放军的严正警告,擅自闯入我军渡江作战地段,还炮击人民解放军阵地,人民军队坚决地予以了还击,这就是著名的“紫石英号事件”。这一事件体现出

A. 中国共产党坚决捍卫国家主权

B. 当时中英两国处于对峙的局面

C. 中国推行“一边倒”的外交

D. 英国积极阻止解放军的军事行动

难度: 困难查看答案及解析

-

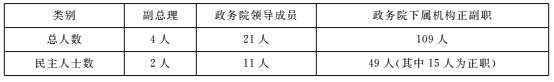

下面是新中国初期中央人民政府政务院人员组成情况表

据表可知,在当时中国

A. 民主党派在政府中占主导地位

B. 中国共产党尝试着与各民主党派联合执政

C. 已确立社会主义民主政治制度

D. 中共领导的多党合作和政治协商制度初步建立

难度: 简单查看答案及解析

-

“炮击金门”是指中国人民解放军为严惩占据金门、马祖岛的国民党军队长期对大陆沿海地区的武装挑衅行为而进行的警告性的炮击。1979年元旦,中国人民解放军停止炮击金门,实现两岸间30年来的真正停火。这一变化反映了

A. 海峡两岸民间交往的坚冰被打破

B. “一个中国”共识达成

C. 大陆对台政策发生历史性的变化

D. 海峡两岸实现“三通”

难度: 简单查看答案及解析

-

周恩来总理曾说:“这次是一个正式的国际会议了,我们登上国际舞台了,又是一个大国,是一个正规戏、舞台戏,又是第一次唱,所以要本着学习的精神去做”。这次会议是

A. 万隆会议

B. 1971年的第26届联合国大会

C. 日内瓦会议

D. 第一次不结盟国家和政府首脑会议

难度: 简单查看答案及解析

-

古希腊哲学家阿拉克萨戈拉是伯利克里的老师兼密友,因宣传太阳是一团永恒燃烧的火石(而非神),而受到起诉并被判处死刑,后在伯利克里的帮助下,匆忙逃离了雅典。这主要说明当时

A. 伯利克里认为人情高于法制

B. 雅典民主制度剥夺了公民权利

C. 雅典强调参政是公民的义务

D. 雅典思想与言论自由受到一定限制

难度: 中等查看答案及解析

-

公元前5世纪到公元前3世纪初,罗马平民开展了长期的反对贵族专政的斗争,也迫使贵族做出让步,许多有利于公民权的法案不断颁布,平民的公民权不断增加。这些法案的颁布表明

A. 贵族让步起到了决定性的作用

B. 平民与贵族取得了平等的地位

C. 平民的不懈斗争是重要推动力

D. 罗马帝国疆域扩大的现实需要

难度: 简单查看答案及解析

-

1707年,英国议会通过《任职法案》,其中规定凡议员得到国王任命或从国王那里领取薪俸后,就失去了议员资格。该法案的通过

A. 意味着国王已经成为“虚君”

B. 有利于君主立宪制的完善

C. 标志着英国责任内阁制的形成

D. 推动了议会主权原则的确立

难度: 中等查看答案及解析

-

法国大革命的原点或预定目标是1791年宪法所确立的英国式君主立宪制而非后来的共和制。可是由于法国革命面临复杂内外形势,要想稳定革命的成果,势必要将革命大大向前推进,法国人民为此流血战斗,付出极大代价。这一历程说明了

A. 法国民主政治发展的曲折性

B. 法国有实行民主政治的坚实基础

C. 革命的成功需要坚定的信仰

D. 法国大革命与英国革命非常相似

难度: 简单查看答案及解析

-

下表是某一法律文件的一些特征,据此可知,该法律文件应是

・国家元首是世袭的・行政首脑对国家元首负责・国家元首建议并公布法律及监督其执行.

・国家元首是世袭的・行政首脑对国家元首负责・国家元首建议并公布法律及监督其执行.

A. 英国《权利法案》

B. 1871年《德意志帝国宪法》

C. 美国《1787宪法》

D. 1875年《法兰西第三共和国宪法》

难度: 简单查看答案及解析

-

马克思主义的诞生让“工人运动有了理论指导”,“开创了无产阶级革命新时代”,然而1848年以后的西方资本主义社会却并未如马克思预言的那样走向灭亡,反倒欣欣向荣,生机盎然。这表明

A. 工人运动有了新的理论指导

B. 资本主义社会发生了本质变化

C. 马克思主义已经失去了价值

D. 马克思主义需要进一步的完善

难度: 中等查看答案及解析

-

列宁在总结十月革命经验时候说:“假如没有战争,俄国也许几年甚至几十年内都不会发生反对资本家的革命”。列宁旨在强调

A. 没有战争就没有社会主义的革命

B. 一战激化了俄国的矛盾

C. 武装斗争是革命取胜的唯一途径

D. 十月革命仍是民主革命

难度: 简单查看答案及解析