-

明代中期以后,政府对户籍政策进行了变革,通过“客籍”“商籍”“卫籍”等户籍形式的设置而允许流动人口在当地人户占籍,进而解决流动人口的科举考试资格问题。明朝户籍政策的调整反映出

A. 商品经济的发展

B. 君主专制的强化

C. 阶级矛盾的尖锐

D. 考试内容的变更

难度: 简单查看答案及解析

-

北宋仁宗、英宗时,朝廷财政收入较之太宗时己增长五六倍,却出现了“太宗时能余大半而前者不敷支出”的现象。对此合理的解释是

A. 中央集权加强致使新弊渐生 B. 社会经济发展趋向滞缓

C. 经济格局变动影响财政收支 D. 国家局部统一渐显弊端

难度: 中等查看答案及解析

-

唐太宗屡次要求查看史官纪录的当朝历史,房玄龄等最终删略部分内容后上呈,翻阅玄武门之变的记录后,太宗说:“昔周公诛管蔡而周室安,季友鸠叔牙而鲁国宁。朕之所为,义同此类,盖所以安社稷、利万民耳。史官执笔,何烦有隐?宜即改削浮词,直书其事。”这一做法反映出唐太宗

A. 干涉和纂改史书著述 B. 不满唐朝史官的阿谀奉承

C. 鼓励史官秉笔直书 D. 重视修史以安定江山社稷

难度: 中等查看答案及解析

-

“明太祖由平民得帝位,乃不料君权的膨大,反比从前加厉,这为什么呢?其实只是君主专制的自然趋势,明朝适逢其会,便得更上一层罢了。”这表明

A. 中央对地方的权力制约大大加强

B. 朱元璋具有极为强烈的小农意识

C. 皇权强化是古代中国的政治传统

D. 相权为核心的官僚政治体制终结

难度: 简单查看答案及解析

-

(题文)宋代关于物的立法,有动产和不动产的区分,其中动产被称为“财”或“物”,不动产被称为“产”或“业”。业主的土地所有权也由单一的所有权派生出永佃权,占佃权等,以及基于土地所有权的典当、抵挡等担保物权。这反映了宋代

A. 民间租佃关系的日益规范 B. 商品经济的繁荣

C. 法律注重保护土地所有权 D. 社会主流观念改变

难度: 困难查看答案及解析

-

(题文)宋代,在战国时期出现的租佃经营土地的方式日益普遍化;到明清时期租佃关系进一步发展,土地租金被抬高,出租土地变得更加有利可图。这一变化( )

A. 反映了人地矛盾日益加剧 B. 是高产农作物推广的结果

C. 不利于农业经济稳步发展 D. 是新生产关系产生的表现

难度: 中等查看答案及解析

-

如以北宋初期太宗、真宗年间的物价指数为基数,到两宋之交的宋徽宗时,作为农产品代表的米价格上涨约11倍,作为手工业品代表的绢价格上涨约2倍。这种差异容易导致

A. 纸币贬值加速

B. 农民税负加重

C. 土地兼并严重

D. 自然经济解体

难度: 困难查看答案及解析

-

汉初歌谣:“萧何定法律,明白又整齐;曹参接任后,遵守不偏离。施政贵清静,百姓心欢喜。”到汉武帝时采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,从此汉代思想界树起了儒学的权威。这一变化表明

A. 黄老之学不能适应汉代社会的发展

B. 儒家思想比道家思想更有利于社会发展

C. 统治思想的变化促进了经济的发展

D. 汉代社会的发展推动了治国方略的变化

难度: 困难查看答案及解析

-

明代南直隶松江府棉纺织业发达,所需棉花多赖北方通过运河供给;安徽芜湖的浆染很有名,所用的原料则来自福建。这反映当时

A. 运河沟通南北经济

B. 对外贸易发达

C. 经济区域分工加强

D. 商业城市兴起

难度: 中等查看答案及解析

-

春秋后期,社会阶级结构出现了“贵”“富”合一到“贵”“富”分离的变化。直接促成这一变化的历史因素是

A. 工商业的发展受到抑制

B. 重农抑商政策有所松动

C. 工商食官制度走向衰落

D. 贵贱等级界限已被打破

难度: 中等查看答案及解析

-

春秋时期,各诸侯国之间的战争规模较小,几百乘战车几千人参加的战争已经算是大战争。可是到了战国时期,各国动辄用兵十万甚至数十万,战争规模越来越大,烈度越来越高。导致这种变化的重要原因是

A. 诸侯国数量的增加

B. 郡县制的逐渐推行

C. 各国对统一的渴望

D. 科技发展武器改进

难度: 中等查看答案及解析

-

韩非子在实践基础上将其理论加以完善,提出要建立“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”的大一统集权国家。下列主张与该思想理论相符的是

A. “一家二贵,事乃无功”

B. “战阵之间,不厌诈伪”

C. “法不阿贵,绳不挠曲”

D. “事以密成,语以泄败”

难度: 简单查看答案及解析

-

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“从后来的历史看,秦帝国废弃了早先在诸王国发展起来的写法众多的语言文字,代之以全中国都能理解的统一文字。由于这种文字所共有的性质,证明是一种非常有效且持久的统一的黏合剂。”这说明秦帝国统一文字

A. 对中国后来的民族统一影响深远

B. 促进了民族大融合

C. 有利于秦中央集权的建立

D. 有利于国家统一的实现

难度: 中等查看答案及解析

-

历史学家朱绍侯指出:东汉末年出现了这样一种现象,当大规模的自耕农举行起义时,豪强地主田庄中的农民并没有响应。作者意在说明,东汉豪强庄园经济( )

A. 有利于推广新的生产技术 B. 吸纳流民,维护社会稳定

C. 威胁中央集权,影响税收 D. 加剧土地兼并,激化矛盾

难度: 简单查看答案及解析

-

明代中后期,大部分图书采用注释和注音的编写方式。如《唐书志传》一书中“尔兄日前饮酒至酣”,编者对“饮酒至酣”作了注释:“半醉也”;《详刑公案》一书中“事系无辜不究”,编者对“辜”的读音做了注释:“辜音孤”。这反映出当时

A. 学术思想适应了时代转型

B. 文化发展呈现大众化趋势

C. 科举改革影响了书籍出版

D. 商业发展冲击了学校教育

难度: 困难查看答案及解析

-

对秦汉魏晋南北朝这一历史阶段的政治文明、物质文明和精神文明的特征,概括得较为准确的是

A. 倾覆与再建 辉煌与成熟 经世与玄思

B. 波峰与波谷 恢宏与古朴 鼎盛与革新

C. 创新与再造 传承与新变 集成与转型

D. 波峰与波谷 恢宏与古朴 经世与玄思

难度: 中等查看答案及解析

-

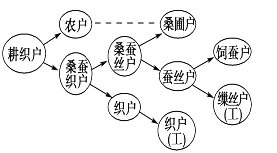

下图是“湖州等地农业、手工业分工演化图谱”,据此图可知宋代

A. 农产品商品化的程度提高

B. 自然经济开始解体

C. 手工业生产的专业化倾向

D. 经济重心南移完成

难度: 中等查看答案及解析

-

明代何良俊说:“太祖不设丞相,而朝廷之事皆分六部,阁下诸臣但以备顾问而已,然各衙门章奏皆送阁下票旨,事权所在,其势不得不重。”这反映了( )

A. 内阁首辅获得皇帝的信任 B. 内阁拥有类同宰相的权力

C. 内阁地位提升权力扩大 D. 内阁大学士拥有决策权

难度: 简单查看答案及解析

-

乾隆皇帝在谈到自己南巡允许商人大兴土木时说:“此在苏扬盐布商人等,出其余赀,偶一点缀,本地工匠贫民,得资力作,以沾微润,所谓分有余以补不足,其事尚属可行。”这表明他

A. 强调重农抑商的传统政策

B. 认同奢侈促进市场发展的观点

C. 宣扬奢侈享受的社会主张

D. 警惕奢华之风会危及统治秩序

难度: 困难查看答案及解析

-

明清两代,传染病流行,医药学家对传染病的认识仍未超出汉代“伤寒论”的范围,但他们深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说,疗效显著。这表明( )

A. 明清医学理论取得重大突破

B. 医药学家认识到传染病本质

C. 社会需求推动医学理论发展

D. 医药学研究推动了人口增长

难度: 中等查看答案及解析