-

自然主义文学产生于19世纪后半期的法国,他们提出“实验小说”的口号,认为写小说就像在实验室里做试验,要忠实客观地记载历史,而不作政治和道德的评价。这一流派的出现表明

A. 工业革命决定文学状况

B. 文学应独立于政治之外

C. 科技革命影响广泛深刻

D. 批判现实主义占据主流

难度: 简单查看答案及解析

-

1801年,美国总统麦迪逊在一封信中写道:“我们再也不能说这个世界上没有新东西了……它提供了新的证据,表明孟德斯鸠认为共和国只能在一小片领土上生存的理论是错误的。”麦迪逊所言的“新东西”主要指

A.疆域辽阔、人口众多 B.民族形成、赢得独立

C.邦联国家、地方自治 D.联邦体制、三权分立

难度: 简单查看答案及解析

-

从苏格拉底到柏拉图,再到亚里士多德,古代希腊的哲学思想在西方哲学史上占有举足轻重的地位。下列对他们的共同点说法正确的是

A. 从自然现象探寻世界本原

B. 力图理性地认识人和世界

C. 理念世界才是真实永恒的

D. 重视人的作用而忽视道德

难度: 中等查看答案及解析

-

庄秋水在《武昌三日:谣言下的革命》中写道:“10月10日的武昌城盛传清政府正在捉拿没有辫子的革命党的谣言。……不管是有罪还是无罪,汉族士兵都害怕自己会在大清洗中丢掉性命,意识到投入叛乱比丢掉性命更合算。”这则材料实际上反映了

A. 辛亥革命具有强烈的民族意识

B. 武昌首义带有一定的偶然性

C. 谣言有时候能推动历史的发展

D. 清政府的失控与信用破产

难度: 中等查看答案及解析

-

“凡当收成时,两司马督伍长,除足其二十五家每人所食可接新谷外,余则归国库,凡麦、豆、布帛、鸡犬各物及银钱亦然。盖天下皆是天父上主皇上帝一大家,天下人人不受私,物物归上主,则主有所运用,天下大家处处平均,人人饱暖矣。”对这个方案的理解,正确的是

A. 针对北方的农村现状而设计 B. 体现农民对理想社会的向往

C. 废除了封建地主土地所有制 D. 挽救了当时农民运动的危局

难度: 中等查看答案及解析

-

公元前720年,周平王去世,即位的桓王遵从其遗愿,将大权交给西虢公,心怀不满的郑庄王既不为平王奔丧,也不朝贺新王登基,却命人侵入王室疆土,抢夺已成熟的庄稼,从此“周郑交恶”。该状况反映出

A. 天子权力开始削弱

B. 贵族政治彻底瓦解

C. 宗法制度遭到破坏

D. 分封制度受到冲击

难度: 中等查看答案及解析

-

(题文)西汉建立前期,推行休养生息政策,轻徭薄赋,农业税征收比例曾低至1/30,虽然促成了农业的迅速恢复和发展,但又远远不能满足王朝财政需要。为解决这一矛盾,此后西汉政府

A. 提高农业税和商业税比例 B. 大量裁减政府机构和人员

C. 加强了对经济资源的垄断 D. 严厉打击用积居奇的商人

难度: 困难查看答案及解析

-

1944年,苏联参加了布雷顿森林会议,但由于固定卢布汇价、交流经济情报等规定,最终没有批准《布雷顿森林协定》这表明( )

A. 美苏两国战时同盟关系破裂 B. 美国准备实行“冷战”政策

C. 苏联担心国家利益受到损害 D. 苏联将建立经济互助委员会

难度: 简单查看答案及解析

-

有学者提出:十一届三中全会后,原有的“知识无用论、排外思想、意识形态的狂热与平均主义同时被新政策和新规划的大潮一扫而空。”其中“新政策和新规划”应包括

①恢复高考制度

②关于真理标准问题的讨论

③设立经济特区

④分配制度改革

A. ①②

B. ①④

C. ②③

D. ③④

难度: 中等查看答案及解析

-

中国古代家训灌输忠孝观念,强调治家理财,重视耕读立业。到了近代,则强调经世致用,重视培养工商业意识,注重培养世界视野。这种变化出现的主要原因是

A. 政府的引导宣传 B. 家族发展繁荣的需要

C. 自然经济的解体 D. 民族危机加深的影响

难度: 困难查看答案及解析

-

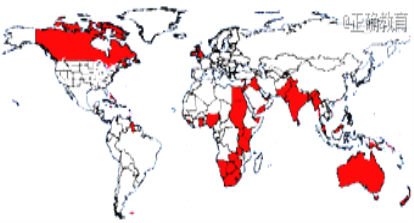

19世纪末,定居温州的英国传教士苏慧廉曾记下了一个有趣的故事:一个中国男孩在教会学校接受人种知识测试,老师与他的回答如下图中所示。这一对话实质上反映了当时国人( )

A. 对西方的了解加深

B. 已经接触西式教育

C. 民族意识不断觉醒

D. 民族自大心理尚存

难度: 简单查看答案及解析