-

阅读下面的文字,完成下面小题。

简单回顾一下华夏法制史,我们会发现,从《尚书》确立的“罪疑惟轻,功疑惟重;与其杀不辜,宁失不经”司法原则,到宋代对法官“失出人罪”几乎不追究责任的做法,再到清代繁复的“审转”制度设计,都体现了中华法系的一种核心价值观:慎刑。

清代的“审转”是一项层层复审的司法制度,张晋藩在《中国法制通史》中说:“徒刑以上(含徒刑)案件在州县初审后,详报上一级复核,每一级都将不属于自己权限的案件主动上报,层层审转,直至有权作出判决的审级批准后才终审。”清代审级之多,为历朝之冠,一个重大刑事案件一般都需要经过州县一府一臬司一督抚四级复审,而且“审转”是主动性、强制性的,不管被告人是否提出申诉,都需要走完四级审讯。这样的制度设计,初衷当然是为了最大程度上减少冤案,但由于所有徒刑以上案件都要层层“审转”,导致实际上的复审往往流于形式,如同走过场。

相比之下,宋代实行的“翻异别勘”更加接近现代司法的复审制度。今日多数国家的司法都实行三审终审制,一般来说,二审与三审的启动,以被告人是否提起上诉为准。宋代的。翻异别勘”也是如此:在庭审程序结束之后,如果被告人喊冤翻供(相当于提出上诉),则重组法庭,重新庭审。换言之,“翻异”是启动“别勘”的触发机制。不翻异,则不需要别勘。

犯人若称供词属实,则亲笔签押,录问程序至此完成,案子将进入下一个程序。但犯人在录问之启也可以喊冤翻供,一旦喊冤,法院必须马上申报上级法司——提刑司,由提刑司委派法官重新开始庭审,为避免复审受到原审所在地政府的影响,往往要借调其他帅叫作“差官别推”。

有些案情重大、复杂的案子,在走完“差官别推”程序之后,被告人还会喊冤,这种情况下,就需要从邻路的州府借调法官来复审了。有一段时间,宋政府考虑到邻路的州府可能难以摆脱原审地的影响,还要求从隔路差官别勘。宋人防范司法作弊之周详,令人惊叹。

但是,“翻异别勘”的制度,必然会产生一个后果:被告人如果一次次翻供,司法机构只能一次次重组法庭,没完没了,一个案子审了几年、十几年,都无法完成终审。因此,从太宗朝开始,宋政府对“翻异别勘”作出了次数限制:“经三度断结,更有论诉,一切不在重推问之限。”即被告人只有三次“翻异别勘”的机会,类似于四审终审制。不过,在两种情况下,被告人可以不受三次别勘的次数限制:一是被告人控告本案法官受贿枉法而枉断其罪的;一是被告人声称其冤情有明确证据可证明的。

(摘编自吴钩《宋代的“翻供与重审”》,有删改)

1.下列关于原文内容的理解与分析,正确的一项是

A. 《尚书》确立的“罪疑惟轻,功疑惟重;与其杀不辜,宁失不经”司法原则,太过谨慎,不符合现代法理观念。

B. 宋代对法官“失出人罪”几乎不追究责任的做法,给法官徇私舞弊制造了机会,这样必然不利于保障司法的公正性。

C. 清代的“审转”制度层层复审,烦琐不便,设计者别有用心,实际上复审常常流于形式,表现得很程序化。

D. 追溯华夏法制史,我们不难发现,慎用刑法是一种重要的价值观念,这种认识在古代司法史上有所体现,影响深远。

2.下列关于原文论证的相关分析,不正确的一项是

A. 文章第一段通过回顾华夏法制史,结合具体的司法原则以及司法制度设计,得出了q嗔刑”的法理认识。

B. 第二、三两段比较清代与宋代在复审制度上的不同,认为清代的“审转”流于形式而宋代的“翻异别勘”更科学。

C. 第四、五两段补充介绍了“差官别推”的做法,为避免影响,要求从隔路差官别勘,即从其他州府调法官来复审案件。

D. 最后一段论证了针对“翻异别勘”制度必然存在的后果,从太宗朝开始,宋政府做出了三次“翻异别勘”的限制及可能存在的例钋。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A. 宋代实行的“翻异别勘”制度,与现代司法的复审制度很相似,一般以被告人是否提起上诉为是否复审的依据。

B. 在宋代,犯人如果认可供词的真实性,需要亲笔签押,录问程序至此完成,案子也就结束了,但犯人还可以喊冤翻供。

C. 宋代的提刑司作为法院的上级法司,为避免复审受原审所在地政府的影响,可以借调其他州的法官来审理案子。

D. 宋政府对“翻异别勘”做出了类似于四审终审制的限制,但有两种情况可以不受限制,显示出先进的法理精神。

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

青衣

毕飞宇

自古到今,唱青衣的人成百上千,但真正领悟了青衣意蕴的极少。筱燕秋是个天生的青衣坯子,二十年前,京剧《奔月》的成功演出,让人们认识了一个真正的嫦娥。

可造化弄人,此后她沉寂了二十年,在远离舞台的戏校里教书。学生春来的出现,让筱燕秋重新看到了当年的自己。

二十年后,《奔月》复排,这对师生成了嫦娥的AB角。把命都给了嫦娥的筱燕秋一口气演了四场,她不让。不要说自己的学生,就是她亲娘老子来了她也不会让。这不是A档B档的事。她是嫦娥,她才是嫦娥。筱燕秋完全没有在意剧团这几天气氛的变化,完全没有在意别人看她的目光,她管不了这些。只要化妆的时间一到,她就平平静静地坐在了化妆台的前面,把自己弄成别人。

天气晴好了四天,午后的天空又阴沉下来了。昨晚的天气预报说了,今天午后有大风雪的。下午风倒是起了,雪花却没有。午后的筱燕秋又乏了,浑身上下像是被捆住了,两条腿费劲得要了命。下午刚过了三点,筱燕秋突然发起了高烧。高烧来得快,上得更快。筱燕秋的后背上一阵一阵地发寒,大腿的前侧似乎也多出了一根筋,拽在那儿,吊在那儿,无缘无故地扯着疼。筱燕秋到底不踏实了,到医院挂了妇科门诊。医生说,“最好呢,住下来。”筱燕秋没有讨价还价,生硬地说:“我不住。”医生拿起了处方,龙飞凤舞,说:“先消炎,再忙你也得先消炎。先吊两瓶水再说。”利用取药的工夫筱燕秋拐到大厅,她看了一眼时钟,时间不算宽裕,毕竟也没到火烧眉毛的程度。吊到五点钟,完了吃点东西,五点半赶到剧场,也耽搁不了什么。这样也好,一边输液,一边养养神,好歹也是住在医院里头。

筱燕秋完全没有料到会在输液室里头睡得这样死,简直都睡昏了。筱燕秋起初只是闭上眼睛养养神的,空调的温度打得那么高,养 着养着居然就睡着了。筱燕秋那么疲惫,发着那么高的烧,输液室的窗户上又挂着窗帘,人在灯光下面哪能知道时光飞得有多快?筱燕秋一觉醒来,身上像松了绑,舒服多了。醒来之后筱燕秋问了问时间,问完了眼睛便直了。她拔下针管,包都没有来得及提,拔完了针管就往门外跑。

天已经黑了。雪花却纷扬起来。雪花那么大,那么密,远处的霓虹灯在纷飞的雪花中明灭,把雪花都打扮得像无处不入的小婊子了,而大楼却成了气宇轩昂的嫖客,挺在那儿,在错觉之中一晃一晃的。筱燕秋拼命地对着出租车招手,出租车有生意,多得做不过来,傲慢得只会响喇叭。筱燕秋急得没病了,一个劲地对着出租车挥舞胳膊,都精神抖擞了。她一路跑,一路叫,一路挥舞她的胳膊。

筱燕秋冲进化妆间的时候春来已经上好妆了。她们对视了一眼,春来没有开口。筱燕秋上课的时候关照过她的,化上妆这个世界其实就没有了,你不再是你,他也不再是他,——你谁都不认识,谁的话你也不要说。筱燕秋一把抓住了化妆师,她想大声告诉化妆师,她想告诉每一个人,“我才是嫦娥,只有我才是嫦娥!”但是筱燕秋没有说。筱燕秋现在只会抖动她的嘴唇,不会说话。此时此刻,筱燕秋就盼望着西母娘娘能从天而降,能给她一粒不死之药,她只要吞下去,她甚至连化妆都不需要,立即就可以变成嫦娥了。西母娘娘没有出现,没有人给筱燕秋不死之药。筱燕秋回望着春来,上了妆的春来比天仙还要美。她才是嫦娥。这个世上没有嫦娥,化妆师给谁上妆谁才是嫦娥。

锣鼓响起来了。筱燕秋目送着春来走向了上场门。大幕拉开了,筱燕秋知道她的嫦娥这一回真的死了。嫦娥在筱燕秋四十岁的那个雪夜停止了悔恨。死因不详,终年四万八千岁。

筱燕秋回到了化妆间,无声地坐在化妆台前。剧场里响起了喝彩声,化妆间里就越发寂静了。她望着自己,目光像秋夜的月光,汪汪地散了一地。筱燕秋一点都不知道她做了些什么,她像一个走尸,拿起水衣给自己披上了,然后取过肉色底彩,挤在左手的掌心,均匀地、一点一点地往脸上抹、往脖子上抹,往手上抹。化完妆,她请化妆师给她吊眉、包头、上齐眉穗、带头套,最后她拿起了她的笛子。筱燕秋做这一切的时候是镇定自若的,出奇地安静。但是,她的安静让化妆师不寒而栗,后背上一阵一阵地竖毛孔。化妆师怕极了,惊恐地盯着她。筱燕秋并没有做什么,也没有说什么,只是拉开了门,往门外走。

筱燕秋穿着一身薄薄的戏装走进了风雪。她来到剧场的大门口,站在了路灯的下 面。筱燕秋看了大雪中的马路一眼,自己给自己数起了板眼,同时舞动起手中的竹笛。她开始了唱,她唱的依旧是二簧慢板转原板转流水转高腔。雪花在飞舞,剧场的门口突然围上来许多人,突然堵住了许多车。人越来越多,车越来越挤,但没有一点声音。围上来的人和车就像是被风吹过来的,就像是雪花那样无声地降落下来的。筱燕秋旁若无人,边舞边唱……

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A. 小说在叙事方面有独特之处,将人和戏巧妙结合,为人设戏,以戏写人。人与戏彼此叠映,相互阐释。

B. 小说通过筱燕秋闯进化妆间后和春来“对视了一眼”这个细节,微妙地揭示出这对师生之间的矛盾纠葛。

C. 小说细致入微地记叙、描写了筱燕秋自己化妆的情形和动作,符合人物身份特征,展现了她的内心世界。

D. 小说结尾记叙了筱燕秋在风雪中路灯下轰轰烈烈的“演出”,旨在表现她艺术的高超和自负的个性。

2.文中有三处关于“风雪”的描写,分别有什么作用?请简要分析。

3.小说以“嫦娥”为中心叙事写人,这样处理有什么好处?请简要分析。

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

2017年的这场冬季流感,比以往来得更早,也更猛烈——从11月开始逐渐进入高发期,持续三月至今,几乎横扫全国。

国家卫计委的权威数据显示,流感样病例就诊百分比和检测阳性率在2017 - 2018年冬季“均显著高于既往三年同期水平”。

不惟中国,北半球国家大多未能幸免。美国疾病控制和预防中心拉响警报,全美流感在13年内首次达刭“广泛传播”级别,2018年的流感可能“非常严重”。2018年第一周,英国流感的全科医生咨询率上升了78%。

病毒学家和公共卫生官员一再提醒各国防控人禽流感和流感大流行,但他们无法预测新的流行何时发生,正如一位国外流感专家所言:“只闻钟声嘀嗒,而我们却不知道时间。”卫生部门也多次召开各类研讨会、防控工作会,加强人禽流感和流感大流行的防控措施。

在全球共同抗击流感的道路上,中国公共卫生体系更受到了多年不遇的严峻挑战。南方周末记者试图还原这场“跨年流感”的侵袭路线,探讨流感病毒兵临城下之际,政府、学界与民众能准备什么,又能避免什么。

(摘编自《南方周末:大流感启示录》,有删改)

材料二:

流行性感冒(简称流感)是由流感病毒引起的急性呼吸道感染病,也是一种传染性强、传播速度快的疾病。其主要通过空气中的飞沫、人与人之间的接触或与被污染物品的接触传播。典型的临床症状是:急起高热、全身疼痛、显著乏力和轻度呼吸道症状。一般秋冬季节是其高发期,所引起的并发症和死亡现象非常严重。该病是由流感病毒引起的,可分为甲(A)、乙(B)、丙(C)三型,甲型病毒经常发生抗原变异,传染性大,传播迅速,极易发生大范围流行。甲型HIN1也就是甲型一种。本病具有自限性,但婴幼儿、老年人和存在心肺基础疾病的患者容易并发肺炎等严重并发症而导致死亡。

(摘编自“百度百科”)

材料三:

世界卫生组织(以下简称世卫)正通过其“全球流感监测和应对系统”,密切监测全球的流感形势,这包括监测季节性流感、人畜共患型流感和罕见的流感大流行。

“疫苗接种是降低流感发病率和死亡率的最主要干预手段,”张文庆说,。流感疫苗在过去几十年中验证了技术成熟和安全性,并获得各国医药监管机构的许可。为寻求防护,民众首先应该接种流感疫苗。”

每年,世卫都基于对下一个季节流感病毒流行株的预测结果提供全球流感疫苗株的推荐意见,各国疫苗企业根据预测结果生产当年的流感疫苗。

根据世卫发布的2017年~2018年北半球流感季疫苗构成推荐意见,本流感季三价流感疫苗应涵盖两种甲型(H1N1和H3N2)和乙型流感病毒的一个谱系。目前,中国使用世卫推荐的三价流感疫苗。

张文庆说:“本季三价流感疫苗含有的乙型流感毒株成分,并非是中国占流行优势的Yamagata系毒株。但即使流感疫苗与流行株并不紧密契合,流感疫苗仍可以对不同但相关的流感病毒感染者提供保护,预防与流感相关的疾病。”

对普通民众而言,张文庆建议,勤洗手并用正确的方法擦干;咳嗽或打喷嚏时遮盖口鼻;发觉不适、高烧与其他流感症状时及早自我隔离;避免与病人紧密接触等。此外,对已出现严重症状或持续出现与流感感染相关的症状如肺炎、败血症时,应该寻求医疗咨询,尽早接受治疗。

(摘编自新华网,有删改)

材料四:

(摘编自《南穷周末:大流感启示录》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是

A. 材料一反映了2017年冬季流感的诸多情况,危害大,影响面广,级别高,预测难度大,给防控工作带来了极大的挑战。

B. 材料二给流感下了定义,介绍了流感的传染源、临床症状、危害人群等情况以及秋冬季流感还有直接致人死亡的危害。

C. 材料三主要提及流感疫苗的接种、生产以及流感疫苗的型号等情况,从中可以看到世界卫生组织为流感防治做了许多工作。

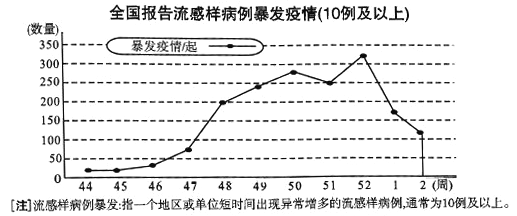

D. 材料四中,从“全国报告流感样病例暴发疫情”图来看,疫情在冬季大致呈现出一种快速上升到急速下降的趋势。

2.下列对材料内容的概括和分析,正确的两项是

A. 不仅仅是中国,大多数北半球国家也遭遇了2017年的冬季流感,英美两国关于此次流感的相关信息显示出这场流感的严重性。

B. 流感传染性强,传播速度快,容易引起大范围的流行。流感的临床症状十分明显,患者反应剧烈,应及时就医。

C. 世界卫生组织密切监测全球的流感形势,拥有“全球流感监测和应对系统”,可以预防季节性流感等流感的流行。

D. 流感疫苗技术成熟,有一定的安全性,接种可以降低流感发病率和死亡率,各国医药监管机构对疫苗接种是许可的。

E. 本季三价流感疫苗含有的乙型流感毒株成分,不是Yamagata系毒株,不能对不同但相关的流感病毒感染者提供保护。

3.材料一的最后说,“政府、学界与民众能准备什么,又能避免什么”,根据你的阅读认识,谈谈这三者各应做些什么。

难度: 中等查看答案及解析