-

民国法学家王宠惠曾针对民国初年根本法制定过程中存在的问题强调:“宪法之制定,有二要义焉:一曰,宪法者非因一人而定,乃因一国而定也。二曰,宪法者非因一时而定,乃因永久而定也。”以该学者视角判断,下列属于《中华民国临时约法》存在的问题是

A. 实行民主宪政而非专制政治

B. 通过法律确立民主共和制度

C. 倡导“中国民国主权属于国民全体”

D. 革命派想借此约束限制袁世凯专权

难度: 困难查看答案及解析

-

到1910年,普鲁士多数要职仍被贵族占据。在国家级官员方面,11名国务大臣中,有7名出身贵族;在地方12位省长中,有11人出身贵族。据此可知

A. 德国议会对君主的限制流于形式

B. 贵族精英的特权在政治上得以延续

C. 新贵族与资产阶级有共同的要求

D. 权力相对集中大大提高了行政效率

难度: 困难查看答案及解析

-

古罗马法学家盖尤斯在《法学阶梯》中说:“通过合意缔结契约之债是因为,不需要任何特殊的语言或文字,只需要实施交易行为的人们相互同意。因此,这种交易也可在未出席者之间缔结,比如通过书信或传信人”。这反映了当时罗马法

A. 重视保护居民的意愿

B. 突破了形式主义的束缚

C. 注重对法律追本求源

D. 二元法律体系最终消亡

难度: 困难查看答案及解析

-

德意志帝国议会每五年举行一次,议员通过公开的直接普选产生,25岁以上的德国男子都拥有选举权。这反映出德意志帝国

A. 具备近代民主特征

B. 帝国议会有行政权

C. 推行了普遍选举制

D. 废除了君主立宪制

难度: 困难查看答案及解析

-

1860年,外国公使驻京。恭亲王奕䜣请设“总理各国事务衙门”,咸丰帝只同意设“总理各国通商事务衙门”,但奕䜣认为如此洋人“饶舌必多”,奏请去掉“通商”二字。这表明当时的清政府

A. 公使进京有碍清廷内政

B. 对外通商尚未达成共识

C. 筹备洋务引发朝野纷争

D. 国际交往理念亟需改变

难度: 困难查看答案及解析

-

在侵华战争期间,日本和国民政府进行了血雨腥风的“货币战争”。日本共印制45亿假法币,实际使用了其中的30多亿。日本将这些假法币大量投放中国市场,成为中国的货币贬值、经济混乱的一个重要诱因。下列对日本大量伪造法币的主要意图分析正确的是

A. 扰乱金融秩序

B. 转嫁战争负担

C. 为了以华制华

D. 建立统制经济

难度: 困难查看答案及解析

-

“英国也许因为温和渐进,容易被人批评为不深刻。但是,社会发展该做的事人家都做了,该跨的坎人家都跨了,该具备的观念也一一具备了,你还能说什么呢?”从材料的观点来看,“容易被人批评为不深刻”的事件是

A. 1689年《权利法案》的颁布

B. 1688年的“光荣革命”

C. 1832年议会选举改革

D. 责任制内阁的形成

难度: 困难查看答案及解析

-

1853年3月,太平军攻占南京,改名“天京”并定都在此,即“天国京师”之意,谓之“金陵小天堂”。1864年,天京被湘军攻破,“天京”改回“江宁府”。这一时期南京名称的变化,客观上反映出

A. 洪秀全拥兵自重试图建立小朝廷 B. 农民阶级的局限性导致斗争失败

C. 太平天国定都南京引起消廷反扑 D. 江宁府更能体现南京的地域特色

难度: 困难查看答案及解析

-

“起初,英国对欧洲经济共同体是抱敌视态度的,还在西欧六国酝酿筹组共同市场时,英国政府就赶忙于1956年10月抛出了所谓的‘C’计划,企图用一个包罗欧洲经济合作组织所有成员国在内的‘工业自由贸易区’,把拟议中的六国共同体‘化’掉。”英国此举

A. 确立了其在欧共体中的核心地位

B. 旨在抗衡美国主导的关贸总协定

C. 为欧洲联盟成立提供了基本框架

D. 体现了西欧一体化进程的复杂性

难度: 困难查看答案及解析

-

关于监察官的选任,两汉多用察举方式,唐代选任权多由宰相掌握,宋代中央一级监察官多由帝王“亲擢”,明代由督察院挑选人员后由皇帝“点选”,民国时监察委员由院长提请国民政府任命,后改为选举产生。2016年我国决定建立“由人大产生,对人大负责,接受人大监督”的国家监察委员会。对此理解正确的是

A. 监察制度有效地保障了政治清明

B. 监察制度的权威性呈现出先上升后下降的态势

C. 君主严格地控制着监察官选任权

D. 监察官选任演变一定程度上折射出民主政治追求

难度: 困难查看答案及解析

-

周恩来指出:“中国如果釆取联邦制度,就会在名民族间增加界墙,增加民族纠纷……汉族都占很大比重,若实行严格的单一民族的联邦制,很多人就要搬家………”材料反映我国实行民族区域自治制度是为了

A. 少数民族当家作主

B. 区域经济均衡发展

C. 民族文化双向交流

D. 民族团结国家统

难度: 简单查看答案及解析

-

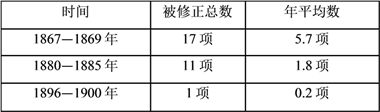

阅读下面的英国政府议案在议会被修正情况统计表,其中两类数据变化的主要原因是

A. 国王权力逐渐被削弱

B. 工业资产阶级的壮大

C. 三权分立机制逐渐被破坏

D. 议会受内阁的影响在加强

难度: 困难查看答案及解析

-

比较下面德美两国政治权力结构示意图,其分析结论正确的是

A. 都彰显权力分割与制衡理念

B. 两国代议机关的权力相同

C. 都体现了资产阶级代议制民主原则

D. 国家元首都拥有绝对权威

难度: 困难查看答案及解析

-

当代制止战争、维护和平的因素很多,其中最重要的是

A. 第三世界日益崛起 B. 世界多极化的趋势加强

C. 中国的综合国力增强 D. 全球经济趋向一体化

难度: 中等查看答案及解析

-

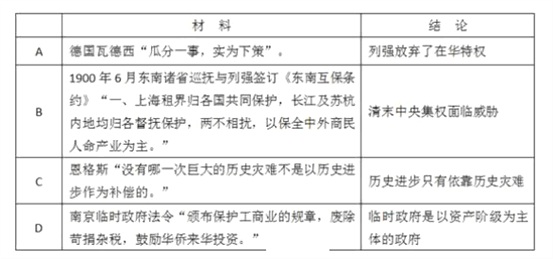

论从史出是历史学习的重要能力,下列史料与史论逻辑关系正确的是()

A. A B. B C. C D. D

难度: 困难查看答案及解析

-

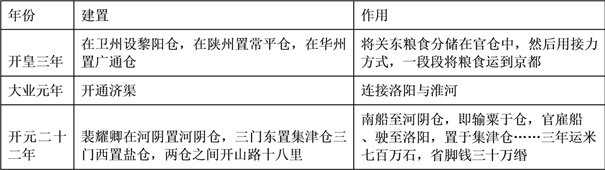

以下为隋唐时期粮仓设置情况的部分材料,解读最为准确的是

A. 运河的开凿利于中央集权的加强

B. 南方经济发展经济重心南移完成

C. 经济重心与政治重心的逐渐割离

D. 经济重心南移推动政治中心南移

难度: 困难查看答案及解析