-

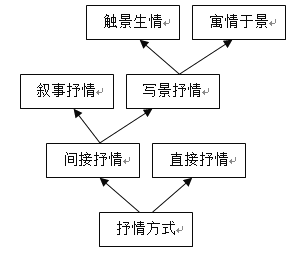

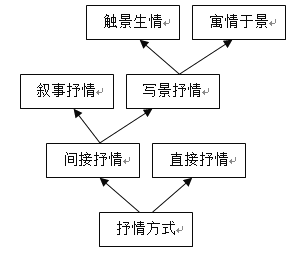

下面是某老师给学生的抒情方式架构图,请以“间接抒情”为陈述对象,介绍该图的基本内容。要求:内容完整,语言表述准确、简明、连贯,不超过80字。

难度: 简单查看答案及解析

阅读下面文章,回答下列小题。

儒家《易传·系辞上》云:“圣人有以见天下之动,而观其会通。”主张思想文化的融会贯通。西汉司马迁认为,“天下同归而殊途,一致而百虑”,诸子百家立论不同,但也有彼此相通的方面。东汉班固在《汉书·艺文志》中说,诸子百家学说“相反而相成”。由此可见,会通精神是中华文化的一个重要特点。

中国思想文化史就是思想文化会通的历史。这从《吕氏春秋》一书可以看出端倪。该书亦称《吕览》,为战国末期秦相吕不韦集合门客编成,以儒家和道家学说为主,兼论名、法、墨、农、阴阳各家。此书肯定了儒家的政治伦理,主张实行仁政,也赞成道家的君无为而臣有为的观点,体现了儒、道的会通。汉高祖刘邦之孙刘安被封为淮南王,与门客编撰《淮南子》一书。其中,既有道家的“无为”思想,也有儒家、墨家以天下为己任、劳作不息的论述。

从战国末期到秦汉及魏晋时期,其间贯串着儒家与道家学说的会通,由此产生了魏晋玄学。魏晋玄学以《周易》《道德经》《庄子》为基础,称为“三玄”。它既讲自然变化,也谈社会人事变迁;既鄙视世俗,表现出超然物外的态度,又主张保持“名教”(身份等级的象征)传统和对自身既得利益的重视,用以论证“名教”与自然的一致性,体现了儒家与道家学说的会通。

中国思想文化的再次会通,起于唐代“三教并立”,至两宋,由南宋理学完成。唐代,中国佛学吸取了儒学和道家老子学说的某些方面,有些僧人以“人皆可以为尧舜”来解释佛性,并出现了专讲孝道的佛经,如《父母恩重经》。有些僧人以忠孝思想为内涵、以家族组织为形式编写禅律《百丈清规》,使佛教中的若干宗派世俗化,这样佛教才有了立足的文化基础。唐代思想家推崇儒学,同时研究佛学,居庙堂之上讲修齐治平、道德教化,处江湖之远则“栖心释梵,浪迹老庄”。时至两宋时期,儒学吸取了佛学哲学的某些论证方法,使自身的哲学思辨特别是在本体论上有了新的理论创造。

“会通”,用南宋理学家朱熹的话说,就是为儒学寻找“活水源头”,否则儒学就会枯竭凋零。他在诗里写道:“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来。”他和其他理学家将“三教”会通在以儒学为主的思想体系中,称为“新儒学”。

与朱熹理学有别,南宋产生了以陆九渊为代表的心学思想,认为“心即理”,只要“发明本心”,即可“穷理尽性”。明代思想家王守仁继承陆九渊心学传统,论述“心即理”“致良知”“知行合一”学说,反映了人们要求独立思考的理性要求。

明末清初思想家黄宗羲说,思想学术为天下之“公器”“公识”,要由天下士人共同研究,确定其价值。在他看来,思想学术上的会通精神有助于打破学术上的门户之见,综合各家之长,开辟出一条新路。

(节选自张岂之《中华文化具有会通精神》)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是

A. 司马迁和班固都认为,诸子百家虽立论、学说不同,但都主张思想文化的融会贯通,都具有会通精神。

B. 《吕氏春秋》不仅会通儒、道两家的思想,还论及了名、法、墨、农、阴阳各家的学说和主张。

C. 从《淮南子》有关道家、儒家、墨家思想的论述中,可以看出,我国汉代在思想学术上也具有会通精神。

D. 魏晋玄学以“三玄”为基础,其产生的条件之一就是儒家与道家学说从战国末期到魏晋时期的长期会通。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A. 唐代,中国佛学也吸取了儒学思想,令佛教中的若干宗派世俗化,使当时的佛教有了立足的文化基础。

B. 唐代思想家推崇儒学,同时研究佛学,也会通道家的学说和思想;两宋儒学会通佛学,在理论创新上颇有成就。

C. 南宋朱熹所代表的“新儒学”在以儒学为主的思想体系中会通了“三教”,为儒学寻找“活水源头”。

D. 黄宗羲认为思想学术应该是由天下士人共同研究、确定其价值的“公器”“公识”,因而学术思想上的会通尤为重要。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A. 从战国末期到南宋末年,中国思想文化至少经历两次大的会通,会通精神是中华文化的一个重要特点。

B. 中国思想文化史就是思想文化会通的历史,其中儒、释、道“三教”的会通影响了整个中国思想文化史。

C. 思想文化史上的会通,既体现在学说和思想的融会贯通,也包括一些研究和论证方法的彼此借鉴和吸收。

D. 思想学术上的会通精神,不仅有助于构建新的学术体系和学术流派,还可以丰富传统的思想学术。

难度: 困难查看答案及解析

阅读下面的文字,完成小题。

秋 夜

于德北

那年深秋,佳卫突然打电话给我。

他说:“我们去郊外旅行吧。”

对于他的提议我当然高兴,可也颇为犹豫,因为深秋这个季节实在不适合去郊外旅行。

在北方,这个季节早晚已经有霜了。

但佳卫坚持。

我说:“这回怎么有时间了?”

电话那端,他只是笑,没有回答。

我们所说的郊外叫土门岭,是个半丘陵地区。我们认识住在那里的一位农民诗人,我们特别想吃他家的豆饭,烀土豆,炸辣椒酱,萝卜大葱白菜心儿。我们给农民诗人打电话,说我们要去。他当然高兴极了,早早地站在村口接我们。

那一天,我,佳卫,农民诗人——他叫老李,我们都是兴奋的。

在这样一个以赚钱为荣的社会里,三个早已告别了蔷薇花一样的青春岁月的典型意义上的中年人,还能围着热炕头,围着小饭桌,热情奔放地背诵阿赫玛托娃、普希金,背诵叶芝、雪莱、泰戈尔,实在是不容易了。

让我奇怪又高兴的是,那一天,佳卫喝了不少酒。

在我的印象里,他是从来不喝酒的。

就这样,天不知不觉地黑了。

正在酒兴上的老李突然说:“我们去点篝火吧!”

“好啊!好啊!”我欣然同意。

篝火就架在老李家的地里。

庄稼已经收回仓了,秸秆还没有拉走,一捆一捆地横在田垄上,月光清清地洒下来,大地一片银白。我们把干透的秸秆支在壕坝上,欢呼着,跳跃着,孩子似的把它们点燃。

篝火燃起来了,把我们的脸映得又红又亮。

“我们接着背诗吧。”佳卫说。

受到篝火的感染,我们诗兴大发。

我先来。

我背诵的是英国诗人魏尔伦的《三年以后》。

接着是老李。

他背诵的是美国诗人惠特曼的《在路易斯安娜我看见一株活着的橡树正在生长》。

接着是佳卫。

他背诵的是俄国诗人普希金的《致大海》。

“再见吧,大海!你壮观的美色,将永远不会被我遗忘;我将久久地、久久地听着,你黄昏时分的轰响。心里充满了你,我将要把,你的山岩,你的港湾,你的光和影,你的流花的喋喋,带到森林,带到寂静的荒原。”

在抖动的火光中,我看见佳卫的脸上滑过一串晶莹的泪花。

他喃喃地说:“我是那么恨火,可现在我突然发现,我又那么爱它!”

补记:

佳卫离开我们已经很多年了,他是一位诗人,发表过很多美丽的诗章。除了诗人的桂冠,他还是我们这个城市一个区的消防中队的中队长。我所说的那年秋夜,他已经复员了,离开了他热爱的工作。我永远忘不了他,忘不了那年秋夜他脸上的泪水——因为,就在事隔不久的一场救火战斗中,他牺牲了。他已经复员了,完全可以远离火场,可他像一只美丽的飞蛾一样,最终融化在让他恨、让他爱的烈火中。

他不是飞蛾,而是凤凰,我相信,他涅槃了!

老李还在土门岭种地,前不久,他来电话,对我说:“又秋收了,要是佳卫活着就好了,我们又可以去点篝火了。”

听了他的话,我哭了。

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是

A. 佳卫突然打电话给我,要我一起去郊外旅行,我颇为犹豫;但在佳卫的坚持下,我只好勉强同意。

B. 喝酒、点篝火、背诵诗歌的情节在小说中占了很重份量,具有重要作用,凸显出生活和人生可以产生诗歌的深意。

C. 小说大量使用一句一段的结构形式,这是因为小说内容主要是背诵诗,而诗是分行的,二者一致。

D. 文末的“补记”在小说主体之外补充叙述,解答了主体部分的悬疑,使佳卫的性格完整丰满。

2.请赏析文中画线的句子。

他不是飞蛾,而是凤凰,我相信,他涅槃了!

3.如何评价小说中的佳卫这一人物形象,他在当今社会有何现实意义?请结合小说内容及生活实际进行简要分析。

难度: 中等查看答案及解析

阅读下面的文字,完成下面小题。

紫色人形

毕淑敏

那时我在乡下医院当化验员。一天到仓库去,想领一块新油布。

管库的老大妈,把犄角旮旯翻了个底朝天,然后对我说:“你要的那种油布多年没人用了,库里已无存货。”

我失望地往外走,突然在旧物品当中,发现了一块油布。它折叠得四四方方,从翘起的边缘处,可以看到一角豆青色的布面。

我惊喜地说:“这块油布正合适,就给我吧。”

老大妈毫不迟疑地说:“那可不行。”

我说:“是不是有人在我之前就预订了它?”

她好像陷入了回忆,有些恍惚地说:“那倒也不是……我没想到把它给翻出来了……当时我把它刷了,很难刷净……”

我打断她说:“就是有人用过也不要紧,反正我是用它铺工作台,只要油布没有窟窿就行。”

她说:“小姑娘你不要急。要是你听完了我给你讲的这块油布的故事,你还要用它去铺桌子,我就把它送给你。”

我那时和你现在的年纪差不多,在病房当护士,人人都夸我态度好技术高。有一天,来了两个重度烧伤的病人,一男一女。后来才知道他们是一对恋人,准确地说是新婚夫妇。他们相好了许多年,吃了很多苦,好不容易才盼到大喜的日子。没想到婚礼的当夜,一个恶人点燃了他家的房檐。火光熊熊啊,把他们俩都烧得像焦炭一样,我被派去护理他们,一间病房,两张病床,这边躺着男人,那边躺着女人。他们浑身漆黑,大量地渗液,好像血都被火焰烤成水了。医生只好将他们全身赤裸,抹上厚厚的紫草油,这是当时我们这儿治烧伤最好的办法。可水珠还是不断地外渗,刚换上的布单几分钟就湿透。搬动他们焦黑的身子换床单,病人太痛苦了。医生不得不决定铺上油布。我不断地用棉花把油布上的紫色汁液吸走,尽量保持他们身下干燥。别的护士说,你可真倒霉,护理这样的病人,吃苦受累还是小事, 他们在深夜呻吟起来,像从烟囱中发出哭泣,多恐怖!

我说,他们紫黑色的身体,我已经看惯了。再说他们从不呻吟。

别人惊讶地说,这么危重的病情不呻吟,一定是他们的声带烧糊了。

我气愤地反驳说,他们的声带仿佛被上帝吻过,一点都没有灼伤。

别人不服,说既然不呻吟,你怎么知道他们的嗓子没伤?

我说,他们唱歌啊!在夜深人静的时候,他们会给对方唱我们听不懂的歌。

有一天半夜,男人的身体渗水特别多,都快漂浮起来了。我给他换了一块新的油布,喏,就是你刚才看到的这块。无论我多么轻柔,他还是发出了一声低沉的呻吟。换完油布后,男人不作声了。女人叹息着问,他是不是昏过去了?我说,是的。女人也呻吟了一声说,我们的脖子硬得像水泥管,转不了头。虽说床离得这么近,我也看不见他什么时候睡着什么时候醒。为了怕对方难过,我们从不呻吟。现在,他呻吟了,说明我们就要死了。我很感谢您。我没有别的要求,只请你把我抱到他的床上去,我要和他在一起。

女人的声音真是极其好听,好像在天上吹响的笛子。

我说,不行。病床那么窄,哪能睡下两个人?她微笑着说,我们都烧焦了,占不了那么大的地方。我轻轻地托起紫色的女人,她轻得像一片灰烬……

老大妈说:“我的故事讲完了。你要看看这块油布吗?”

我小心翼翼地揭开油布,仿佛鉴赏一枚巨大的纪念邮票。由于年代久远,布面微微有点粘连,但我还是完整地摊开了它。

在那块洁净的豆青色油布中央,有两个紧紧偎依在一起的淡紫色人形。

1.下列对小说有关内容的分析与概括,最恰当的一项是

A. 文章中的“我”只是想找一块可以用来铺工作台的油布,但是由于油布多年没人用,没办法找到,“我”感到特别失望。当我在旧物品中好不容易找到那块紫色油布时,我却遭到了老太太的强烈拒绝。

B. 其他护士认为照顾两个重度烧伤的病人是一件苦差事,那时还年轻的老大妈却不顾别人的劝阻全心照顾病人,并为其他护士不愿意照顾而气愤。

C. 文中说“女人的声音极其好听,好像从天上吹来的笛声”, 这句话运用了夸张的修辞手法,写出了女人的声音带给“我”的震撼,表达了“我”对他们可歌可泣的爱情的歌颂,以及对他们美好的祝愿。

D. 作者选取生活中自己所经历的一个细节作为切入口,将自己听来的故事作为材料,向我们讲述了与这块油布有关的一对重度烧伤夫妇的爱情故事。用以小见大的手法描绘了爱情的伟大纯洁。

2.小说为何以“紫色人形”为题?请结合全文简要分析。

3.小说中的老大妈有哪些性格特点?请结合文本内容简要分析。

难度: 中等查看答案及解析

阅读下面的材料,根据要求写一篇文章。

美国心理学家大卫·波莱发明了“垃圾车法则”。说的是“许多人就像垃圾车,他们装满了垃圾四处奔走,充满懊恼、愤怒、失望的情绪,随着垃圾越堆越高,他们就需要找地方倾倒,如果你给他们机会,他们就会把垃圾一股脑儿倾倒在你身上。所以,有人想要这么做的时候,千万不要收下。只要微笑,挥挥手,祝他们好,然后继续走你的路”。倾倒“垃圾”的人,在中国简称为“垃圾人”。面对“垃圾人”,你该如何选择?

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭;不少于800字。

难度: 简单查看答案及解析

下列各句中加点成语的使用,全部正确的一组是( )

①如果以破坏文物遗址为代价架桥造路,《中华人民共和国文物保护法》就成了空头支票,有关决策人员将愧对历史,愧对子孙。

②这场比赛谁成为最后的优胜者?作为评委的他心照不宣,不肯透露一点信息,让迫切想知道结果的我无可奈何。

③处在社会迅速发展变化的时期,青年人不能有投机取巧、急于求成的心理、而要一步一个脚印,以行远自迩的心态去奋斗。

④小时候,家里十分贫困,他常常食不暇饱,只好饿着肚子上学去。但他的母亲还是想尽一切办法让他继续念书。

⑤在为老人提供经济赡养之后,子女更要重视对老人的“精神赡养”,使他们能够好好享受生活,拥有美好的桑榆晚景。

A. ①④ B. ②③ C. ②⑤ D. ③⑤

难度: 中等查看答案及解析

下列各句中,没有语病的一句是( )

A. 中国是茶树的原产地,也是世界上最早制茶的国家。很久以前,中国人就把茶树种子和种茶经验传授给世界各国人民。

B. 央视新推出一档以读信为主要形式的文化类节目。一封封饱含深情的书信,带领受众进入了那些依然鲜活的旧时情境。

C. 海航集团大力推动“空中通道”建设,它旗下各航空公司新开辟了65条国际航线可直飞“一带一路”沿线的国家及地区。

D. 无人驾驶汽车能减少人为的操作失误,还能依靠智能决策系统来跟车、变道,从而确保道路通畅,并且避免发生意外。

难度: 中等查看答案及解析

依次填入下面一段文字横线处的词语,衔接最恰当的一项是( )

季羡林老爷子有句名言——假话全不说,真话不全说。他的意思__①__是说,做人要有底线,说话要有尺度。一个文化大家__②__如此,折射出“什么话该说,什么话不该说”是中国文人以及士大夫阶层长久__③__遵循的一种“不成文却显见”的法则。对__④__体制内的官员而言,“谨言慎行”__⑤__是一种金科玉律。基于此,单纯“鼓励”干部发声恐怕是头痛医头,__⑥__要从行政机制的深层着手,正本清源。

A. 大概 虽然 一直 少数 更 另外

B. 必然 尚且 以来 许多 也 还是

C. 大概 尚且 以来 许多 更 还是

D. 就 虽然 一直 少数 也 另外

难度: 简单查看答案及解析

在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过8个字。

一提传统,就只讲民族本位;一讲创新,①________________。这是天大的误会。不同文化,有着各自的传统和创新;它们发生碰撞,互相影响,彼此融合,会形成一个“大传统”。当然,这中间有个“体用”问题:②________________,巧取东洋西洋为“用”。面对外来画艺,中国的画家应从容借鉴,既不画地为牢,③________________。

难度: 简单查看答案及解析

阅读下面这两首诗,完成下列小题。

德祐二年岁旦二首

(宋)郑思肖

其一

力不胜于胆,逢人空泪垂。一心中国梦,万古下泉诗。

日近望犹见,天高问岂知。朝朝向南拜,愿睹汉旌旗。

其二

有怀长不释, 一语一酸辛。此地暂胡马, 终身只宋民。

读书成底事, 报国是何人?耻见干戈里, 荒城梅又春。

【注】(1)宋恭帝德祐元年,元兵南下占领苏州,时郑思肖正居于此处。德祐二年正月初一,作者感念时事,写了这两首诗。(2)下泉诗:《诗经·曹风》中的一篇,《下泉》诗描写了曹国诸侯共公时政治混乱,政令苛刻,人民痛苦不堪,因此渴望有一个圣明的君主来治理国家。

1.下列对这两首诗的赏析,不恰当的两项是

A. 其一首联着一“空”字,表达了作者无力回天的悲痛心情,只能徒然落泪。

B. 其一颔联的“中国梦”指的是希望南宋强大起来和收复失地的远大梦想。

C. 其一尾联是说自己每天向着南方朝拜,希望有朝一日能看到汉朝的旌旗。

D. 其二“此地暂胡马”意思是元军并不想长期占领苏州城,只是暂时驻军。

E. 其二“终身只宋民”,“只”字分量很重,在抒情中占有非常重要的地位。

2.其二尾联中“荒城梅又春”一句有怎样的表达效果?请简要赏析。

难度: 中等查看答案及解析

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)范仲淹在《渔家傲·秋思》中表达征人们想家却又不甘无功而返的矛盾心理的句子是:“________________,________________”。

(2)在《江城子·密州出猎》一词中,苏轼表明自己渴望为国御敌立功,将挽弓如满月,狠狠抗击侵扰的词句是:“______________,________________,________________。”

难度: 中等查看答案及解析

下面是某老师给学生的抒情方式架构图,请以“间接抒情”为陈述对象,介绍该图的基本内容。要求:内容完整,语言表述准确、简明、连贯,不超过80字。

难度: 简单查看答案及解析