-

1933年,罗斯福提请国会通过法案,成立“资源保护队”,有250万青年参与,开辟了740多万英亩国有林区和大量国有公园。史学家认为此项措施是新政中最受欢迎、最成功、最没有争议的措施。其原因是

A. 调整农业结构并稳定了产品价格 B. 基本解决就业并从根本上消除了危机隐患

C. 将失业救济与环境保护有机结合 D. 政府将资源保护放在新政首位

难度: 简单查看答案及解析

-

1912年8月9日《晨报副刊》报道,在北京一次有关中西餐的民意测验显示,爱吃西餐和兼食中西餐的人数占调查总数的23%,被调查对象包括普通市民、知识分子等。由此可知当时

A. 西餐开始传入内地 B. 传统饮食结构有所改变

C. 崇洋媚外风气盛行 D. 政治革命促进习俗变迁

难度: 中等查看答案及解析

-

历史学家王家范说:中国古代手工业的三种基本形态的分布态势,极像哑铃,两头粗壮,中间细长。“细长”者在这种“分布态势”中应为

A. 官营手工业 B. 家庭手工业

C. 民营手工业 D. 工场手工业

难度: 简单查看答案及解析

-

儒勒•凡尔纳所写的小说《环球世界80天》是有现实依据的,1870年,一位名叫乔治•特雷恩的人环游了世界80天。特雷恩当时环游世界有可能借助的交通工具是

A. 汽车 B. 火车 C. 飞机 D. 自行车

难度: 简单查看答案及解析

-

对于哥伦布及其事业的评价,现在更多的人认为,不能站在当时印第安人的立场上,也不能仅从对西欧某些国家资本主义利弊得失的角度出发,应将其置于“世界大探险时代”和人类历史长河中进行宏观考查。据此,哥伦布发现“新大陆”后

A. 不同文明得以交融与发展 B. 西欧各国纷纷开始海外探险

C. 西欧国家开始争夺殖民地 D. 人类历史迈入工业文明时代

难度: 简单查看答案及解析

-

洋务派是域外城市文明的感知者,同时也扮演着清王朝这个封建王朝的掘墓人。故有论者讥讽洋务派实际上是“种豆得瓜”。这里“种豆得瓜”的本质含义是指洋务运动

A. 有利于西学在中国的迅速传播 B. 在一定程度上抵制了西方列强的经济侵略

C. 引进了西方先进的科学技术 D. 瓦解自然经济,刺激民族资本主义的产生

难度: 简单查看答案及解析

-

1853年的《顺德县志》载:“女布(指土布)遍于县市,自外洋以风火水牛运机成布,舶至贱售,女工几停其半……”这段材料表明此时中国

A. 资本主义萌芽产生 B. 自然经济逐步解体

C. 民族工业日益萎缩 D. 社会习俗逐渐西化

难度: 简单查看答案及解析

-

“16世纪以前,最重要的项目是由东方运往西方的香料和朝相反方向运的金银。但渐渐地,新的海外产品成为欧洲的主要消费品,其商业价值增长。这些产品包括新的饮料、染料、香料和食物。英国的贸易从1698至1775年的这一时期中,进口商品和出口商品都增长到500%至600%之间。欧洲的总的贸易在增长。”上述现象反映的是下列哪次“革命”的后果

A. 价格革命 B. 商业革命 C. 工业革命 D. 科技革命

难度: 中等查看答案及解析

-

二战后70年代,美国有些经济学家倡导“既然危机如同人体感冒发烧一样,感冒本来是排毒,是人体的自然调整,感冒一来就上抗生素,表面上看好了,但深层次的矛盾却被掩盖了……正是说明面对危机不能反应过度”。下列主张与该材料观点一致的是

A. 调整产业结构,大力发展第三产业

B. 增大自由经济比率,削减国有化比重

C. 完善福利国家制度,缩减社会贫富差

D. 充分发挥计划杠杆,收缩市场经济调节

难度: 简单查看答案及解析

-

《新唐书》记载:“唐制……日暮鼓八百声而门闭。五更二点鼓自内发,诸街鼓承振,坊市门皆起。”陆游《老学庵笔记》载:“京都街鼓今尚废,后生读唐诗文及街鼓者,往往茫然不能知。”唐宋街鼓这一变化从一个侧面反映了

A. 社会治安明显好转 B. 坊市制度已经崩溃

C. 都城人口急剧增长 D. 城市管理更加严格

难度: 中等查看答案及解析

-

1565年,西班牙侵入菲律宾后,派“圣·巴布洛”号大帆船满载亚洲的香料,从马尼拉运往墨西哥南海岸的阿卡普尔科。此后,中国的丝绸、瓷器等源源不断地输入拉丁美洲各地,墨西哥银元源源不断地输入中国,形成繁荣的“太平洋丝绸之路”。这条丝路的形成,直接受益于

A. 迪亚士的远航 B. 达伽马的远航 C. 哥伦布的远航 D. 麦哲伦的远航

难度: 简单查看答案及解析

-

“帝王们也是‘经济人’,也要追求效用最大化,他们的政策‘选择’也受到客观条件的制约。社会结构和政治经济制度,都是‘经济人’在特定资源环境下‘理性选择’的结果。”按此观点来解释“重农抑商”政策的话,下列结论中可以成立的是

A. “重农抑商”政策实现了古代经济政策效用的最大化

B. “重农抑商”政策始终是中国古代帝王的明智选择

C. “重农抑商”政策是自然经济占主导地位时的必然选择

D. “重农抑商”贯穿于中国古代史

难度: 中等查看答案及解析

-

明后期松江人何良俊记述:“(正德)以前,百姓十一在官,十九在田…今去农而改业为工商者三倍于前矣。昔日原无游手之人,今去农而游手趁食(谋生)者又十之二三也。大抵以十分百姓言之,已六七分去农。"据此可知

A. 工商业的发展造成了农业衰退 B. 工商业的发展导致了社会结构的变动

C. 财富分配不均引起贫富分化加剧 D. 无业游民增加促成了工商业的发展

难度: 简单查看答案及解析

-

《故都杂咏》中写道:“啧啧沿街卖报声,成天奔走送新闻;秀才不出门前去,一样全球消息灵。”材料表明近代报纸

A. 改变了人们的阅读方式 B. 丰富了大众的娱乐生活

C. 宣传民主革命政治主张 D. 加速了社会新闻的传播

难度: 简单查看答案及解析

-

当博尔顿和瓦特联手制造第一台蒸汽机时,英国国王前来参观他们的工厂。国王问博尔顿正在忙什么,博尔顿说:“陛下,我正忙于制造一种君主们梦寐以求的一种商品。”国王不解地问这商品到底是什么,博尔顿回答说:“是力量,陛下。”这种“力量”带来的直接作用是

A. 导致工厂制度的普遍建立 B. 引发了交通运输工具的变革

C. 推动了机器的发明和普及 D. 促进了许多工业城市的形成

难度: 简单查看答案及解析

-

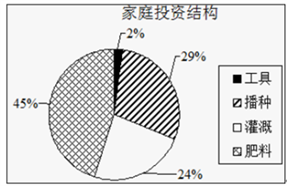

根据张履祥《补农书》中所载资料,明朝末期江南地区农村家庭的投资结构如下图所示,这反映出此时江南的农业

A. 经营更趋市场化 B. 减少犁耕依赖 C. 生产日趋专业化 D. 注重精耕细作

难度: 中等查看答案及解析

-

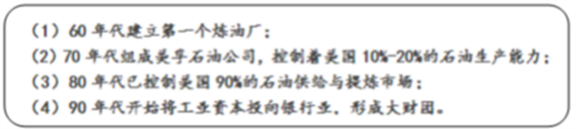

观察下面关于美国石油工业发展历程,反映了19世纪后期美国工业发展变化的主要特征的是

A. 垄断组织的产生 B. 石油行业竞争激烈

C. 企业规模保持稳定 D. 劳动生产率快速提高

难度: 中等查看答案及解析

-

1872年,近代实业家陈启沅在广东简村乡创办继昌隆缫丝厂,……出丝精美,行销于欧美两洲,价值之高,倍于从前,遂获厚利。先是乡间缫丝,循用旧法,闻启沅提议创用汽机,咸(都)非笑之。及工厂已成,果著成效,机房中人又联群挟制,鼓动风潮,谓此风一开则工人失业,生计立穷,无知之民相率附和,几欲将丝厂毁拆……。此材料可以印证近代民族资本主义企业

A. 受到外国资本主义的排挤 B. 手工业生产方式日趋流行

C. 近代工业企业体系的完备 D. 遭到旧习俗、旧观念的抵制

难度: 中等查看答案及解析

-

下列诗句比较恰当地反映了中国民族资本主义在一战期间发展状况的是

A. 千呼万唤始出来 B. 小荷才露尖尖角

C. 无可奈何花落去 D. 忽如一夜春风来

难度: 简单查看答案及解析

-

某研究性学习小组根据表信息所得出的结论中,错误的是

时间

1937.8——1938.2

1938.7——1938.10

1938.12——1940.7

迁移方向

上海→武汉

武汉→宜昌

宜昌→川渝等地

内迁企业数量

121家

304家

448家

A. 企业内迁与战局发展直接相关

B. 民族工业在炮火洗礼中迅速发展壮大

C. 西南地区是中国抗战时期的大后方

D. 近代中国的工业布局因此发生改变

难度: 中等查看答案及解析

-

有学者要评论建国初期的某经济政策时说,它“为私人资本的消亡设计了一个‘退出通道’,它意味着产权改造的实质完成。”材料中的“退出通道”

A. 建立了国营经济体系 B. 实现了生产资料变革

C. 奠定了工业化的基础 D. 促进了国民经济恢复

难度: 中等查看答案及解析

-

1979年9月通过的《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》中,把《草案》中的“不许包产到户,不许分田单干”,改为“不许分田单干。除某些副业生产的特殊需要和边远山区、交通不便的单家独户外,也不要包产到户”。材料表明

A. 家庭联产承包责任制不符合国情 B. 经济体制改革在争议中探索

C. 包产到户不被民众认可 D. 改革开放政策出现反复

难度: 简单查看答案及解析

-

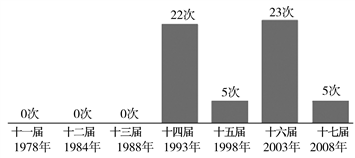

下表“市场”一词在历届中共三中全会报告中出现的频率统计,其中第一次出现高峰的主要原因是

A. 城市经济体制改革全面展开 B. 我国经济体制改革目标的确立

C. 社会主义商品市场体系已建立 D. 中国成功加入世界贸易组织

难度: 简单查看答案及解析

-

1979年7月,中共中央做出决定,要求广东和福建两省“发挥优越条件,抓紧当前有利的国际形势,先走一步”。其直接结果是

A. 推行家庭联产承包责任制 B. 设立经济特区

C. 建立社会主义市场经济体制 D. 开展国企改革

难度: 中等查看答案及解析

-

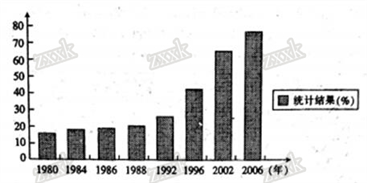

下面是中国1980-2006年由市场决定价格的商品数占总商品数的比率统计图。其变化反映了我国

A. 商品市场价格不断增长 B. 商品种类和数量不断增多

C. 经济体制改革不断深化 D. 加入WTO后经济发展迅速

难度: 中等查看答案及解析

-

《上海社会现象》记载:“自脚踏车风行沪地,初唯一二矫健男子取其便捷,互相乘坐,近则闺阁中人,亦有酷喜乘此者。每当那个马路人迹略稀之地,时有女郎三五,试车飞行,燕掠莺梢,钗飞鬓颤,颇堪入画。”从这段材料不能得出的信息是

A. 新式交通工具传入中国 B. 男尊女卑的旧观念已经消除

C. 近代上海女性追求时尚 D. 西方文明冲击国人传统观念

难度: 简单查看答案及解析

-

下图形象地刻画了1936年美国电影《摩登时代》的主题。该电影

A. 肯定了工业革命带来的巨大进步 B. 揭示了工人被机器所异化的命运

C. 宣传了《全国工业复兴法》的成效 D. 以悲剧手法描绘了工人的生活状况

难度: 简单查看答案及解析

-

社会主义右派认为英国福利制度“已经走到了通往莫斯科的半路上”,社会主义左派则认为它“将人们的注意力从社会革命的实质问题上引开”。上述评价说明福利制度

A. 是社会主义革命的新形式 B. 有利于工人阶级参与政权

C. 有利于缓和社会矛盾冲突 D. 实现了社会的公平和公正

难度: 简单查看答案及解析

-

下图漫画中的人物分别为列宁、斯大林、赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫、叶利钦、普京、梅德韦杰夫,下列与图片反映的主题相符合的是

A. 沉重脚步——俄国走向现代化的曲折探索历程

B. 八位领袖——苏联社会主义的曲折探索

C. 大国兴衰——从两极格局到多极化趋势加强

D. 体制弊端——高度集中的体制阻碍苏联发展

难度: 简单查看答案及解析