-

下列措施,对旧贵族政治特权产生直接冲击的是

①商鞅变法实行“二十爵级制”取代“世卿世禄制”

②俄国“二一九法令”规定农民可以赎买一块份地

③梭伦按财产多少将雅典公民划分为四个等级

④日本“废藩置县”削弱了地方封建割据势力

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

难度: 简单查看答案及解析

-

杜甫有“锦官城外柏森森”诗句,锦官,三国蜀汉王朝时已设有此官并建立锦官城以保护蜀锦生产,故成都又别称“锦官城”。下列关于古代锦官和蜀锦的说法不正确的是

A.蜀锦主要用于宫廷和皇室用品 B.蜀锦主要是面向市场生产

C.锦官主要是监督蜀锦的生产 D.蜀锦代表了当时四川手工业生产最高水平

难度: 简单查看答案及解析

-

2013年11月复旦大学历史系和人类学联合课题组,经过对全国各地258个曹姓家谱等各种历史文献进行搜集整理分析,又通过复杂的染色体DNA全序检测法,最终得出曹操不是汉代丞相曹参后人。对此你认为复旦大学得出这一研究成果的基本方法最应该是

A.充分利用并整理了原始资料 B.注意掌握了唯物史观等史学观点

C.充分利用了最新高科技技术 D.收集、整理、研究材料,得出结论

难度: 简单查看答案及解析

-

国学大师王国维谈到人生境界时指出:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”此第一境也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”此第二境也。“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”此第三境也。这段话中,王国维使用的文学形式是

A.诗 B.词 C.赋 D.散曲

难度: 简单查看答案及解析

-

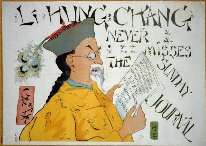

图为1896年李鸿章到访美国之际,《纽约时报》用李鸿章在美国受欢迎的程度来打响自己的广告:“李鸿章从来没有错过《星期日周报》”,反映出李留给美国人乐于学习西方知识的积极形象。最能说明李鸿章这一形象的是

A.奉行“外须和戎”,签订屈辱条约B.镇压太平天国,力图挽救清朝统治

C.办理洋务事业,引入西方工业文明D.主张实业救国,创办了民族轻工业

难度: 简单查看答案及解析

-

1912年4月,孙中山向参议院辞去临时大总统的职务……,1783年12月,华盛顿向大陆会议辞去了他所有的公职,回家务农……。孙中山和华盛顿放弃手中权力的共同原因是

A.维护革命成果,防止专制再现 B.以退为进,再谋大业

C.反革命的威逼,不得以为之 D.内讧所致,以退为进

难度: 简单查看答案及解析

-

1935年10月初,蒋介石在成都先后作了题为“建设新四川的根本要道”和四川治乱为国家兴亡的关键”的演讲,强调四川地位的重要及其与国家治乱、民族兴衰的密切关系,第一次明确、公开地提出了“天然是复兴民族的最好的根据地”的思想,肯定地阐明了以四川为根据地的思想。这一材料表明,当时的国民政府

A.建设新四川以剿灭红军 B.将西南作为抗战大后方

C.依托四川以应对日本扩大侵华 D.为迁都四川作准备

难度: 简单查看答案及解析

-

著名主持人崔永元近日透露,自己即将离开央视,重返传媒大学进行“口述历史”的教学和研究。“留住过去的声音”,以搜集和使用口头史料来研究历史的口述史学正在兴起。下列主题不适合今天按口述史方法研究的是

A.鸦片贸易的统计资料 B.文革时期民众的生活

C.南京大屠杀证据研究 D.二战期间美英盟军诺曼底登陆

难度: 简单查看答案及解析

-

人口迁徙是世界联系加强的表现。阅读下表,对该材料的解释正确的是

目的地

时间范围

人数

美国

1821~1932

3420万

亚洲俄国地区

1800~1939

1200万

阿根廷

1856~1932

640万

加拿大

1821~1932

520万

表:欧洲移民表

①美国是欧洲移民的最大流入地 ②移民潮加速了欧洲文明向外传播

③交通方式的进步推动了欧洲向外移民 ④世界性经济危机是欧洲向外移民的主要原因

A.①②④ B.②③④ C.①③④ D.①②③

难度: 简单查看答案及解析

-

18世纪80年代,美国政治家麦迪逊写道:“全世界将初次看到一种以颠倒一切政府的基本原则为基础的政治制度;全世界将看到整个社会权力到处服从于各部分权力;全世界将看到一个头脑听从四肢指挥的怪物。”“怪物”是指

A.邦联体制的国家 B.联邦体制的国家

C.君主立宪制国家 D.民主共和制国家

难度: 简单查看答案及解析

-

法国史学家托克维尔在其《旧制度与大革命》一书中写到“民主革命扫荡了旧制度的众多体制,却巩固了中央集权制,……"对材料的正确理解是

①中央集权制是旧制度在法国大革命后仍保存下来的政治体制

②中央集权制的巩固是大革命的成果之一

③今天的欧美大国都属中央集权制国家

④中央集权制有利于加强中央对地方的管理,使国家政权得到巩固

A.①④ B.①② C.①③④ D.③④

难度: 简单查看答案及解析

-

1935年6月,法国著名作家罗曼·罗兰应高尔基邀请,和妻子玛丽亚一起访问苏联。在日记中罗曼·罗兰写道:“我从这次旅行中得出的主要印象和感觉是:‘无比高涨的生命力和青春活力的强大浪潮’,‘他们正在为全人类更美好的、最好的、灿烂的未来而工作’,…… ”。西方人对苏联抱有好感的主要原因有

①西方经济大危机的打击,法西斯主义兴起 ②苏联的社会主义工业化成就突出

③资本主义的种种弊端日渐凸显 ④社会主义比资本主义制度优越

A.①②③④ B.②③④ C.①②④ D.①②③

难度: 简单查看答案及解析