阅读冯骥才先生的《老母为我“扎红”》,完成后面小题。

老母为我“扎红”

冯骥才

今年是马年,我的本命年,又该扎红腰带了。

今年是马年,我的本命年,又该扎红腰带了。

在古老的传统中,本命年又称“槛儿年”,本命年扎红腰带——俗称“扎红”,就是顺顺当当“过槛儿”,寄寓着避邪趋吉的心愿。故每到本命年,母亲都要亲手为我“扎红”。记得12年前我甲子岁,母亲已86岁,却早早为我准备好了红腰带,除夕那天,亲手为我扎在腰上。那一刻,母亲笑着、我笑着、屋内的人也笑着。所有孩子自出生一刻,母亲最大的心愿莫过于孩子的健康与平安,这心愿一直伴随着孩子的成长而执著不灭;而我竟有如此洪福,60岁还能感受到母亲这种天性和深挚的爱。一时心涌激情,对母亲说,待我12年后,还要她再为我扎红,母亲当然知道我这话里边的含意,笑嘻嘻地连说一个字:好、好、好。

在古老的传统中,本命年又称“槛儿年”,本命年扎红腰带——俗称“扎红”,就是顺顺当当“过槛儿”,寄寓着避邪趋吉的心愿。故每到本命年,母亲都要亲手为我“扎红”。记得12年前我甲子岁,母亲已86岁,却早早为我准备好了红腰带,除夕那天,亲手为我扎在腰上。那一刻,母亲笑着、我笑着、屋内的人也笑着。所有孩子自出生一刻,母亲最大的心愿莫过于孩子的健康与平安,这心愿一直伴随着孩子的成长而执著不灭;而我竟有如此洪福,60岁还能感受到母亲这种天性和深挚的爱。一时心涌激情,对母亲说,待我12年后,还要她再为我扎红,母亲当然知道我这话里边的含意,笑嘻嘻地连说一个字:好、好、好。

12年过去,我的第六个本命年来到,如今72岁了。

12年过去,我的第六个本命年来到,如今72岁了。

母亲呢?真棒!她信守诺言,98岁寿星般的高龄,依然健康,面无深皱,皮肤和雪白的发丝泛着光亮;最叫我高兴的是她头脑仍旧明晰和富于觉察力,情感也一直那样丰富又敏感,从来没有衰退过。而且,一入腊月就告诉我,已经预备了红腰带,要在除夕那天亲手给我扎在腰上,还说这次腰带上的花儿由她自己来绣。她为什么刻意自己来绣?她眼睛的玻璃体有点浑浊,还能绣吗?她执意要把深心的一种祝愿,一针针地绣入这传说能够保佑平安的腰带中吗?

母亲呢?真棒!她信守诺言,98岁寿星般的高龄,依然健康,面无深皱,皮肤和雪白的发丝泛着光亮;最叫我高兴的是她头脑仍旧明晰和富于觉察力,情感也一直那样丰富又敏感,从来没有衰退过。而且,一入腊月就告诉我,已经预备了红腰带,要在除夕那天亲手给我扎在腰上,还说这次腰带上的花儿由她自己来绣。她为什么刻意自己来绣?她眼睛的玻璃体有点浑浊,还能绣吗?她执意要把深心的一种祝愿,一针针地绣入这传说能够保佑平安的腰带中吗?

于是在除夕这天,我要来体验七十人生少有的一种幸福——由老母来给“扎红”了。

于是在除夕这天,我要来体验七十人生少有的一种幸福——由老母来给“扎红”了。

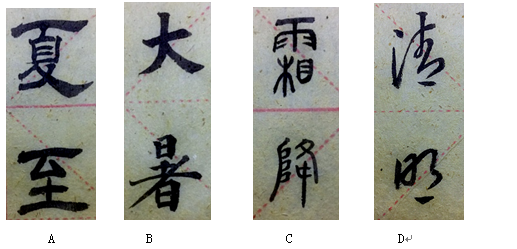

母亲郑重地从柜里拿出一条折得分外齐整的鲜红的布腰带,打开给我看;一端——终于揭晓了——是母亲亲手用黄线绣成的四个字“马年大吉”。竖排的四个字,笔画规整,横平竖直,每个针脚都很清晰。这是母亲绣的吗?母亲抬头看着我说:“你看绣得行吗,我写好了字,开始总绣不好,太久不绣了,眼看不准手也不准,拆了三次绣了三次,马(馬)字下边四个点儿间距总摆不匀,现在这样还可以吧。”我感觉此刻任何语言都无力于心情的表达。妹妹告诉我,她还换了一次线呢,开头用的是粉红色的线,觉得不显眼,便换成了黄线。妹妹笑对母亲说,你要是再拆再绣,布就扎破了。什么力量使她克制着眼睛里发浑的玻璃体,顽强地使每一针都依从心意、不含糊地绣下去?

母亲郑重地从柜里拿出一条折得分外齐整的鲜红的布腰带,打开给我看;一端——终于揭晓了——是母亲亲手用黄线绣成的四个字“马年大吉”。竖排的四个字,笔画规整,横平竖直,每个针脚都很清晰。这是母亲绣的吗?母亲抬头看着我说:“你看绣得行吗,我写好了字,开始总绣不好,太久不绣了,眼看不准手也不准,拆了三次绣了三次,马(馬)字下边四个点儿间距总摆不匀,现在这样还可以吧。”我感觉此刻任何语言都无力于心情的表达。妹妹告诉我,她还换了一次线呢,开头用的是粉红色的线,觉得不显眼,便换成了黄线。妹妹笑对母亲说,你要是再拆再绣,布就扎破了。什么力量使她克制着眼睛里发浑的玻璃体,顽强地使每一针都依从心意、不含糊地绣下去?

母亲为我“扎红”时十分认真。她两手执带绕过我的腰时,只说一句:“你的腰好粗呵。”随后调整带面,正面朝外,再把带子两端汇集到腰前正中,拉紧拉直;结扣时更是着意要像蝴蝶结那样好看,并把带端的字露在表面。她做得一丝不苟,庄重不阿。

母亲为我“扎红”时十分认真。她两手执带绕过我的腰时,只说一句:“你的腰好粗呵。”随后调整带面,正面朝外,再把带子两端汇集到腰前正中,拉紧拉直;结扣时更是着意要像蝴蝶结那样好看,并把带端的字露在表面。她做得一丝不苟,庄重不阿。

我比母亲高出一头还多,低头正好看着她的头顶,她稀疏的白发中间,露出光亮的头皮,就像我们从干涸的秋水看得见洁净的河床。母亲真的老了,尽管我坚信自己有很强的能力,却无力使母亲重返往昔的生活——母亲年轻时种种明亮光鲜的形象就像看过的美丽的电影片段那样仍在我的记忆里。

我比母亲高出一头还多,低头正好看着她的头顶,她稀疏的白发中间,露出光亮的头皮,就像我们从干涸的秋水看得见洁净的河床。母亲真的老了,尽管我坚信自己有很强的能力,却无力使母亲重返往昔的生活——母亲年轻时种种明亮光鲜的形象就像看过的美丽的电影片段那样仍在我的记忆里。

然而此刻,我并没有陷入伤感。因为,活生生的生活证明着,我现在仍然拥有着人间最珍贵的母爱。我鬓角花白却依然是一个孩子,还在被母亲呵护着。而此刻,这种天性的母爱的执著、纯粹、深切、祝愿,全被一针针绣在红带上,温暖而有力地扎在我的腰间。

然而此刻,我并没有陷入伤感。因为,活生生的生活证明着,我现在仍然拥有着人间最珍贵的母爱。我鬓角花白却依然是一个孩子,还在被母亲呵护着。而此刻,这种天性的母爱的执著、纯粹、深切、祝愿,全被一针针绣在红带上,温暖而有力地扎在我的腰间。

感谢母亲长寿,叫我们兄弟姐妹们一直有一个仍由母亲当家的家;在远方工作的手足每逢过年时依然能够其乐融融地回家过年,享受那种来自童年的深远而常在的情味,也享受着自己一种美好的人生情感的表达——孝顺。

感谢母亲长寿,叫我们兄弟姐妹们一直有一个仍由母亲当家的家;在远方工作的手足每逢过年时依然能够其乐融融地回家过年,享受那种来自童年的深远而常在的情味,也享受着自己一种美好的人生情感的表达——孝顺。

孝,是中国作为人的准则的一个字。是一种缀满果实的树对根的敬意,是万物对大地的感恩,也是人性的回报和回报的人性。

孝,是中国作为人的准则的一个字。是一种缀满果实的树对根的敬意,是万物对大地的感恩,也是人性的回报和回报的人性。

我相信,人生的幸福最终还来自自己的心灵。

我相信,人生的幸福最终还来自自己的心灵。

此刻,心中更有一个祈望,让母亲再给我扎一次红腰带。

此刻,心中更有一个祈望,让母亲再给我扎一次红腰带。

这想法有点神奇吗?不,人活着,什么美好的事都有可能。

这想法有点神奇吗?不,人活着,什么美好的事都有可能。

1.文章记述了母亲86岁和98岁时两次为我“扎红”。母亲两次“扎红”时,“我”的内心感受颇多,请说说其中的相同点和不同点。

2.研读文章

两段,试举一例,简要分析作者是如何来刻画母亲这一形象的。

两段,试举一例,简要分析作者是如何来刻画母亲这一形象的。

3.请用自己的语言,谈谈你如何理解“人生的幸福最终还来自自己的心灵”这句话。

4.冯骥才先生通过老母两次为我“扎红”的描述,抒发了对人生的感悟,作者的感悟引发了你什么样的思考?请以问题的形式写出你的思考。

阅读梁衡先生的《不能没有家》,完成后面小题。

不能没有家

梁衡

【A】

①一个人品德和能力的养成有三个来源,学校的知识灌输、社会实践的磨炼和家庭的熏陶培养。家庭是这链条上的第一环。人一落地是一张白纸,先由家庭教育来定底色。家庭教育与学校、社会教育最大的不同是:无条件的“爱”,以爱来暖化孩子,煨弯、定型。学校教育有前提,讲纪律、讲成绩;社会教育有前提,讲原则、讲利害。家庭里的爱,特别是母爱是没有原则和前提的,爱就是前提,是铺天盖地、大包大容的爱。这种博大、包容的爱比社会上同志、朋友式的爱至少多出两个特点。

②一是绝对的负责。父母的一切行为动机都是为了孩子,家庭的爱,就像一只老母鸡硬是要用自己的体温把一颗冰冷的蛋焐成一只小鸡,并且一直保护到它独立。我们经常看到一个小孩子不吃饭,父母会追着哄着去喂饭;不加衣服,父母追着去给他添衣。有不懂事的孩子说:“我不吃难道你饿呀?”确实,父母肚子不饿,但心中疼。同时又因为有了这种无私的、负责的态度,才敢进行最彻底的教育,坚决引导孩子向最好的标准看齐,随时涤除他哪怕是最小的毛病,甚至用打骂的手段,所谓打是亲骂是爱。我们常有这样的体会,在社交场合看到某人吃相不雅,举止太俗时,就暗说:家教不好。但说归说,这时谁也不肯去行教育责任,指破他的缺点了。因身份不便,顾虑太多。皇帝的新衣只有在皇帝小时候由他妈去说破,既已成帝,谁还敢言呢?有些毛病必须在家庭教育中去克服,有些习惯必须在家庭环境中培养,错过这个环境、氛围,永难再补。

③二是无微不至的关怀。因为有了动机上的无私、负责,才会有效果上的无微不至。孩子彻底生活在一个自由王国中,他所有的潜能可得到淋漓尽致发挥,就像一颗种子,在春季里,要阳光有阳光,要温度有温度,要水分有水分,尽情地发芽扎根。孩子有什么想法不会看人脸色而止步,不会自我束缚而罢休。甚至撒娇、恶作剧也是一种天性的舒展。这样,他的全部天才基因都会完整地保留下来,将来随着外部条件的到来,就可能长成这样那样的大家、人才、甚至伟人。但是一进入社会教育,哪怕是最初的幼儿园教育都是某种程度的修理、裁剪、规范统一,是规范教育不是舒展教育、创造教育。家庭教育中的无微不至,充分自由,潜移默化将一去不再。这就是为什么所有的孩子一说去幼儿园就大哭不止。当然,人总得从家庭教育升到学校教育阶段,但绝不能缺少家庭教育。

④其实,家庭给人的温暖和关爱,以及由此产生的特殊的教育作用还不止于孩童阶段,它将一直伴随到人的终生。表现为夫妻间、兄弟姐妹间、子女与老人间的坦诚指错、批评、交流、开导、帮助等,这都是任何社会集体里所办不到的。我们细想一下,一个人成家之后在亲人面前又不知改了多少缺点,得到多少鼓励,学到了多少东西。因为家庭成员的合作克服了多少生活及事业上的难题。现在社会上有很多继续教育机构,但常忽略了这个终生家庭教育机构,一个独身的人或寄人篱下的人将失去多少继续接受教育的机会。【B】这么想来,人真的不能没有个家。

⑤马克思说,人是各种社会关系的总和。当一个人少了最基本的社会关系——家庭关系,少了家庭教育、家庭温暖,他至少不是一个完整的社会人,不是一个很幸福的人。【C】一个社会如果没有家庭这个细胞它将无缘发展。(本文有删改)

1.读完文章,用简洁的语言概括本文的观点。

2.阅读第②段,简要分析作者是如何就本段中提出的看法展开论证的。

3.下面的事例,你觉得可以放在文章【A】【B】【C】哪处?为什么?

抗战英雄赵一曼烈士牺牲后,他的儿子陈掖贤失去家庭,与亲戚住在一起。虽然有党组织无微不至的关照,但他总有寄人篱下之感,性格内向,常郁郁不乐。成年后的陈掖贤教学工作颇受称道,但他有一个令人难以置信的致命的弱点:自己管理不了自己的个人卫生和每月几十元的工资。屋内被子从来不叠,烟蒂遍地。钱总是上半月大花,后半月借债,一次他竟四五天没钱吃饭,饿在床上不能动。婚姻也不理想,结了离,离了又复,家事常吵吵闹闹,最后的结局是自缢身亡,让人倍感心酸。

放在 处

理由: