-

钱穆认为,中国古代史“前一段落为秦以前的封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治”。其中“封建政治”是

A.封邦建国 B.宗法世袭制 C.礼乐制度 D.封建社会

难度: 中等查看答案及解析

-

“正统(明英宗年号)十年,始命内阁与六部、都察院、通政司、大理寺堂上官、六科掌印官会议,遂为例……。”([清]王士禛《池北偶谈》)出现这一现象的制度性原因是

A.确立三公制 B.建立三省制 C.废除丞相制 D.设立军机处

难度: 中等查看答案及解析

-

元代行省内部实行的是群官负责和圆署会议制,即通过行省官员集体开会共同负责,各 官员之间既有所分工、互相配合又互相牵制,每个行省官员都不可能独立行使权力,而要受到其他同僚的协助或制约。元代实行这种权力运行机制主要是为了

A.加强中央集权 B.分化地方权力

C.妥善处理各民族之间关系 D.提高行政效率

难度: 中等查看答案及解析

-

我国著名历史学家、出版家郭志坤在《秦始皇大传》中说到,“从政治高度意义上考虑问题。‘始皇’这个称号,对秦始皇来说,实在是当之无愧的。”以下评价“从政治上”最能说明‘始皇’对中国历史的发展“当之无愧”的是

A.首创专制主义中央集权制度 B.开创了统一的多民族国家

C.确立的皇帝制、郡县制影响深远 D.统一文字传承了中华文明

难度: 中等查看答案及解析

-

钱穆在《中国历代政治得失》中指出:“论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。”材料中两次“大变动”分别指的是

A.九品中正制、科举制 B.三公九卿制、三省六部制

C.郡县制、行省制 D.三省六部制、内阁制

难度: 中等查看答案及解析

-

“(中国政制)达臻‘文明’一途,实因归功于西周的创制……,西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而‘共主’名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主‘独制’格局泾渭分明。”(王家范《中国历史通论》)下列对材料的解读,不正确的是

A.“西周的创制”主要指实行分封制

B.以血缘关系为纽带保持“贵族色彩”

C.“共主”指西周实现了权力的高度集中

D.“地方分权体制”指地方有较大自主权

难度: 中等查看答案及解析

-

《起居注》是由职业史官(记注官)记录皇帝言行的档案。汉时,皇帝不允许观看《起居注》。唐朝开了观看《起居注》的先例。到宋朝,皇帝观阅成了惯例。清康熙帝甚至以“记注官泄密”为由,停止编纂《起居注》。这最能说明

A.历朝皇帝历史知识日益丰富 B.皇权呈现出不断加强的趋势

C.清代君主的权力不再受制约 D.《起居注》史料不够真实

难度: 中等查看答案及解析

-

有人在评述秦朝的政治变革时说:“这是一个划时代的突破和最骇人听闻的政治结构,没有封国封爵,没有公侯伯子男。当时没有一个人敢于想象皇帝的儿子们竟会跟平民一样,竟没有拥有土地,更没有拥有奴隶群。”从文明发展的角度看,这种变革的积极意义主要在于促使中国古代政治

A.从血缘政治向官僚政治转变 B.从井田制向小农经济转变

C.从分权政治向专制政治转变 D.从军功政治向文治政治转变

难度: 中等查看答案及解析

-

唐朝 史学家刘知几认为“史实”“史论”“史识”是构成史学的“三要素”。史实即历史事实,史论即对历史事件和历史人物的评论,史识即是以科学的史观作指导,分析史实,然后得出的科学结论。下列对唐朝三省六部制度的叙述中属于“史识”的是:

A.“三省”指的是中书省、门下省、尚书省,三省的长官都是宰相

B.三省六部制的基本运作程序是中书省→门下省→尚书省→六部

C.三省六部制排除了相权过大威胁皇权而出现的政治危机,并且提高了行政效率

D.三省六部制是中国古代政治制度的重大创造,此后历朝基本沿袭这种制度

难度: 中等查看答案及解析

-

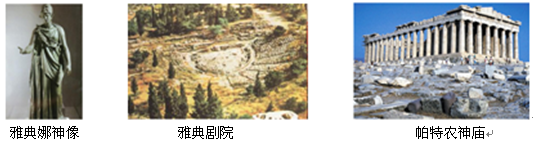

下列图片说明雅典民主政治

A.开西方民主政治之先河 B.维护了奴隶主的统治地位和利益

C.只适合小国寡民的城邦 D.促进了雅典思想文化的繁荣与发展

难度: 中等查看答案及解析

-

罗马法第七表第八条规定:“用人为的方法变更自然水流,以致他人财产遭受损害时,受害人得诉诸赔偿。”这说明罗马法

A.维护了财产私有 B.维护了平民的利益

C.维护奴隶制度 D.体现充分的民主性

难度: 中等查看答案及解析

-

关于雅典民主制,有人认为,“就是这种民主政治才是灭亡古希腊的真正的罪魁祸首”。以下对雅典民主制的叙述,能证明上述观点的是

A.雅典的民主,只是城邦公民内部之间的民主

B.轮番而治与抽签选举,导致权力的滥用与误用

C.直接民主,使不同素养的人享有相同的政治权利

D.妇女与奴隶被排除在民主之外,激化了社会矛盾

难度: 中等查看答案及解析

-

古代中国的春秋战国时期与古希腊的城邦国家时期处于同一时代,但却创造了不同的政治文明模式。造成这种不同的政治文明模式的主要原因是

A.地理环境的巨大差异 B.人文素质的巨大差异

C.思想文化繁荣程度的显著不同 D.经济活动形式的显著不同

难度: 中等查看答案及解析

-

“(雅典)最初是实行君主政体,以后让位于九个执政官主持的寡头政治。这九个执政官全部属于贵族……后来朝愈益民主化的方向发展。”([美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》)这表明雅典民主制度的确立

A.呈现和平渐进的趋势 B.得益于优越的地理环境

C.将立法权赋予执政官 D.以财产多寡分享政治权力

难度: 中等查看答案及解析

-

下图是某校学生在开展以“明清商业发展”为课题的研究性学习中收集到的图片资料。对图中事物的解读不正确的是

A.它是管理商业贸易的政府机构 B.它是行业性活动加强的产物

C.它的出现与明清商帮密切相关 D.它的出现是商品经济发展的结果

难度: 中等查看答案及解析

-

“国初海禁严,立意比驱鳄。借端累无辜,此事实大错。”清末黄遵宪诗中提到的“大错”实际指的是

A.打击了出口商品生产,导致中国海外贸易停顿

B.镇压东南沿海的抗清斗争,阻碍了中国国家统一

C.禁止官民出海贸易,动摇了中国社会稳定性

D.妨碍了海外市场的开拓,中国与世隔绝而落后于时代潮流

难度: 中等查看答案及解析

-

史籍记载,两汉初期,大工商业者“采铁石鼓铸,煮海为盐,一家聚众或至千余人”、“深山穷泽之中成奸伪之业”。可见该时期:

A.制盐冶铁行业出现较大规模的民营作坊

B.政府的重农抑商政策没有产生实际作用

C.民营手工业规模和技术超过官营手工业

D.民营作坊采用水力鼓风和高炉炼铁技术

难度: 中等查看答案及解析

-

学者许倬云说,精耕细作型的农耕文明讲究聚族而居,代代相传。不少中国文人即使在城市里呆很久,也认为是“客居”,迟早也要还乡。造成这种现象的原因是

①精耕细作的小农经济

②重视农业的观念

③“安土重迁”的思想

④家庭手工业的发展促进商品流通

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D .①②④

难度: 中等查看答案及解析

-

(宋)陈元靓在《岁时广记》中记载:“同州以二月二日与八日为市,四方村民毕集,应蚕桑所用,以至车檐、椽木、果树、器用杂物皆至,其值千缗至万缗者。”对此材料理解不正确的是

A.集市商品交易种类繁多 B.定期的集市在乡村已经出现

C.商品贸易以服务农耕为主 D.市的时间和空间限制被打破

难度: 中等查看答案及解析

-

《史记‧货殖列传》载:“《周书》曰:‘农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝,……。’财匮少则山泽不辟矣。此四者,民所衣食之原也。”司马迁认为

A.西周实行“工商食官” B.秦汉采取重农抑商

C.耕种、开采、加工、交换本末有别 D.农工皆本,经济民生

难度: 中等查看答案及解析

-

古代中国社会“凡民曰四,一曰士,二曰农,三曰工,四曰商”。明清之际,江南等地出现了“士商相混”的现象。这反映了

A.工商皆本思想产生,平等观念深入人心

B.重农抑商政策松弛,传统社会结构解体

C.商品经济发展,等级观念淡化

D.礼教束缚解除.传统观念转变

难度: 中等查看答案及解析

-

该图是连环画《水浒传》中的一幅,对其图文解读正确的

A.铁匠铺中的工匠来自于官营手工业作坊

B.当时的私营手工业已经占据了主导地位

C.“计日受值”的雇佣劳动关系已经出现

D.私营手工业的发展促进了商品经济繁荣

难度: 中等查看答案及解析

-

某中学生的研究性学习小论文中频繁出现“厚来薄往”、“市舶使”、“十三行”等词,此小论文的研究对象应该是

A.官府控制下的对外贸易 B.古代繁荣的大城市

C.自古频繁的中外交流 D.古代发达的造船业

难度: 中等查看答案及解析

-

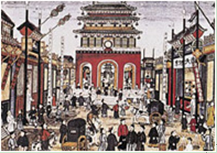

该图反映的是清代北京前门商业区的情况,对该图的解读,正确的有

①反映了清朝的城市生活丰富多彩

②清朝的商业在农业、手工业进步的基础上得到发展

③商业的繁荣说明此时重农抑商政策已有所松动

④不是历史的真实反映,在重农抑商政策下,清朝不可能出现商业的繁荣

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

难度: 中等查看答案及解析

-

明朝时,太湖地区出现大量“以机为田,以梭为耒”的家庭;苏州震泽镇及近镇各村居民“尽逐丝绸之利”,松江地区男女几乎均以棉织为业,景德镇有制瓷窑1000多座。上述现象表明明朝时期

①出现了资本主义萌芽

②商品经济渗入到农村

③松江等地区的自然经济解体

④地域性的社会分工明显

A.①② B.②④ C.①②③ D.②③④

难度: 中等查看答案及解析

-

《左传》隐公八年(公元前715年)记载,郑国和鲁国不经周天子同意,擅自相互交换了 枋田和许田。对此,周天子也只好默许。这说明

A.重农抑商政策确立 B.土地公有制形成

C.土地兼并现象严重 D.井田制遭到破坏

难度: 中等查看答案及解析

-

乾隆时期来华的马戛尔尼曾说:“中华帝国只是一艘破败不堪的旧船,因为幸运地有了几位谨慎的船长才使它在近150年间没有沉没。”导致中华帝国“破败不堪”的最主要原因是

A.封建制度衰落,落后于世界潮流

B.清朝政治腐败,军备废驰

C.土地兼并严重,农民起义不断

D.自然经济占主导,资本主义萌芽发展缓慢

难度: 中等查看答案及解析

-

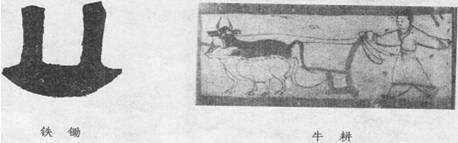

恩格斯说:“铁已在为人类服务,铁使更大面积的农田耕作,开垦广阔的森林地区成为可能。所以它是在历史上起过革命作用的各种原料中最后和最重要的一种原料。”下列史实最能反映出铁的这种“革命作用”的是

A.促使牛耕技术得以推广 B.推动水利的兴修

C.出现著名的冶铁中心 D.封建土地所有制剥削方式的出现

难度: 中等查看答案及解析

-

杜甫诗“大邑烧瓷轻且坚,叩如哀玉锦城传,君家白碗胜霜雪,急送茅斋也可怜。”赞叹的瓷器种类是

A.青瓷 B.白瓷 C.青花瓷 D.彩瓷

难度: 中等查看答案及解析

-

“(苏州)为水陆冲要之区,凡南北舟车,外洋商贩,莫不毕集于此。……即如嘉、湖产丝,而绸缎纱绫,于苏大备,价颇不昂。若赴所出之地购之,价反增重,货且不美。”材料没有反映的信息是

A.形成丝织品集散中心 B.商品物美价廉

C.市场受官府严格控制 D.城市商贸繁华

难度: 中等查看答案及解析

-

在评论秦朝灭亡时,美国历史学家费正清说:“在证明了法家思想确有效用的同时,秦王朝也(从反面)体现了孟子的一个思想的正确——政府最终还是要依靠被统治者的默认。”此处孟子的“一个思想”具体是指

A.“仁者爱人”,“克己复礼”

B.“民贵君轻”,统治者要实行“仁政”

C.“制天命而用之”

D.加强中央集权,防止人民反抗

难度: 中等查看答案及解析

-

天气转冷,四位同学讨论穿衣问题。甲说:“天冷多穿一点,天热少穿一点,穿衣应合乎四季的变化。”乙说:“穿衣服要依身份与地位而定,该穿什么样的衣服就穿什么样的衣服。”丙说:“讲究穿着是一种浪费,穿着简单朴素为好。”丁说:“何必麻烦,按学校规定,大家都穿校服不就好了吗?”他们四人的说法恰好与春秋战国的四种思想相吻合,下列对应正确的是

A.甲-儒 乙-法 丙-墨 丁-道

B.甲-道 乙-墨 丙-法 丁-儒

C.甲-道 乙-儒 丙-墨 丁-法

D.甲-儒 乙-墨 丙-法 丁-道

难度: 中等查看答案及解析

-

王守仁(阳明)说:“夫学贵得之心,求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也。而况其未及孔子者乎?”(《答罗整庵少宰书》)这一言论

①受南宋陆九渊的思想影响

②主张通过内心反省获得新知

③否定孔子儒家思想的地位

④体现出一定的独立自由精神

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

难度: 中等查看答案及解析

-

普罗泰格拉认为:“人是万物的尺度”。强调人的感知是判断万物的标准,与其有相似哲学观点的我国古代哲学家是

A 荀子 B 朱熹 C 王阳明 D 王夫之

难度: 中等查看答案及解析

-

南宋朱熹与明代王阳明相比,两者思想共同之处是

A.知行合一,都产生于心 B.人的善性或美德往往被欲望所蒙蔽

C.心就是理,心外无物 D.只有探究万物,才能得到其中的“理”

难度: 中等查看答案及解析

-

有学者认为,综观中国历史,儒家“君子”几乎始终是政治、社会批判功能的首要承担者。从汉末“清议”到宋代“太学生”运动,再到晚明东林党人的“一堂师友,冷风热血,洗涤乾坤”,无不是儒家“君子”发挥政治主体意识和批判精神的表现。下列解释与该学者的主张最符合的是

A.道德修养是儒家“君子”的首要内涵

B.儒家“君子”是维护君权和统治者的保守派

C.儒家“君子”是“批判”的政治主体

D.学习知识对儒家“君子”有重要意义

难度: 中等查看答案及解析

-

“理会得熟时,道理便在上面。又如律历、刑法、天文、地理、军旅、职官之类,都要理会,虽未能洞研其精微,然也要识个规模大概,道理方泱洽通透。”这段话提倡

A.格物致知 B.发明本心 C.知行合一 D.经世致用

难度: 中等查看答案及解析

-

明清时期,江南地区出现了一些工商业繁荣的城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇等地。与这一经济现象相关,产生了一股具有批判色彩的思潮。其中,最能从本质上体现时代发展要求的是

A.“穿衣吃饭,即是人伦物理” B.“经世致用”

C.“工商皆本” D.“君主是天下之大害”

难度: 中等查看答案及解析

-

西方学者认为,公元前6—公元前3世纪是人类文明的“轴心时代”(Axial Age),“人类意识”首次觉醒,理性思维所创造的精神文化决定着其后诸民族的文化走向。在当时的中国,最具典型意义的现象为

A.诸子并立,百家争鸣 B.以法为教,焚书坑儒

C.罢黜百家,独尊儒术 D.崇儒尚佛,兼收并蓄

难度: 中等查看答案及解析

-

孔子主张社会和谐,墨子主张“兼爱”、“非攻”,孟子主张“政在德民”。这些主张产生共同的社会背景是

A.社会动荡矛盾尖锐 B.百家争鸣趋于合流

C.奴隶制度全面崩溃 D.封建制度逐步发展

难度: 中等查看答案及解析