-

“天地不仁,以万物为刍狗(指用草做成的狗形,供祭祀用)……道常无为而无不为。”与此引文最为接近的观点是

A.“仁者爱人”

B.“鸡犬之声相闻,老死不相往来”

C.“与人为善,暖于布帛”

D.“君者舟也,庶人者水也”

难度: 中等查看答案及解析

-

有学者认为:“明清之际一些思想家以前所未有的犀利笔锋对以往正统宋明理学做出了总结性批判,从儒学内部逐渐发展出一个脱离程朱理学樊篱的、异质的新思想系统。”材料所说的“异质”

A. 体现了新兴市民阶层的诉求 B. 没有突破先秦儒家思想的范畴

C. 是封建晚期“西学东渐”的产物 D. 对当时中国的社会转型影响巨大

难度: 简单查看答案及解析

-

明清两代都强调以礼八法,制定有“留养”之条,即对犯有死罪的人,所犯死罪不在 “十恶”范围的,如有祖父母、父母老而无养的,可奏请免将罪犯处决,以留下来养亲。这表明

A.封建统治者对人性的尊重 B.纲常伦理对封建统治的重要性

C.“存天理,灭人欲”的深刻影响 D.封建法律程序的随意性

难度: 中等查看答案及解析

-

《春秋繁露》记载:“……与天同者大治,与天异者大乱,故为人主之道,莫明于在身之与天同者而用之……”这体现了哪一思想

A.“罢黜百家,独尊儒术” B.“君权神授”,强化君主专制

C.“天人感应”,约束君主行为 D.“春秋大一统”,加强中央集权

难度: 中等查看答案及解析

-

僧问:如何解脱?禅师曰:谁缚汝?又问:如何是净土?师曰:谁诟汝?问:如何是涅槃?师曰:谁将生死与汝?与禅师观点相似的是

A.孟子 B.董仲舒 C.朱熹 D.王阳明

难度: 简单查看答案及解析

-

秦始皇“坑儒”运用赤裸裸的暴力,而汉武帝“尊儒”则采用隐蔽的手段,实质上都表明统治者

A. 打击或扶植儒家思想 B. 为选拔知识分子扫清障碍

C. 打击思想领域内的敌对势力 D. 加强君主专制和思想控制

难度: 中等查看答案及解析

-

李泽厚《中国古代思想史论》中说:“后代的人们,由其现实的利益和要求出发,各取所需,或夸扬其(孔子)保守的方而,或强调其合理的因素,来重新解说、建造和评价他们……于是,有董仲舒的孔子,有朱熹的孔子……”这表明,在儒家思想的发展进程中

A.孔子的思想本意遭到肆意歪曲和篡改

B.儒学思想的演变具有主观性和时代性

C.儒学思想适应了不同时代社会的需要

D.儒学体系在不断批判中得到发展完善

难度: 简单查看答案及解析

-

先秦时期儒家父子之间的关系应该是父慈子孝,体现在道德方面。汉代以后儿子要绝对服从父亲,变为了义务。这种变化主要说明当时

A. 儒家伦理上升为政治法统

B. 生产方式影响到家庭关系

C. 儒学的正统地位受到冲击

D. 道德观念开始依附于政治

难度: 简单查看答案及解析

-

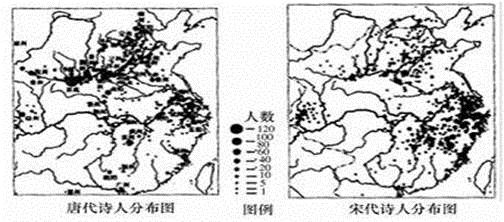

宋人洪迈在《容斋随笔》中曾感叹说:“唐人诗歌,其于先世及当时事,直辞咏寄,略无避隐。”即使那些“非外间所应知”的宫闱秘闻,诗人“反复极言”,“上之人亦不以为罪”,“今之诗人”则绝不敢如此。这段论述说明了

A.唐朝诗人热衷于描写宫廷秘史

B.唐朝诗歌空前繁荣

C.开明的文化政策有利于文化的发展

D.诗人受人尊重的原因

难度: 简单查看答案及解析

-

南宋绍熙年间,四川眉州人程舍人,刻印了王称所著的《东都事略》,在目录页上印有“眉山程舍人宅刊行,已申上司不许覆板”的声明。这说明当时( )

A.活字印刷得到推广 B.书商版权意识明显

C.民间文化市场繁荣 D.通俗文学作品普及

难度: 简单查看答案及解析

-

成语“是可忍,孰不可忍”出自《论语·八佾》。当时的宫廷舞乐,按制度是天子八佾(八人为一行,叫一佾,八佾是八八六十四人),诸侯六佾,卿大夫四佾。只能用四佾的季氏,却用了八佾,孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍,孰不可忍也!”此言论反映了孔子的( )

A.“仁”的思想 B.“礼”的思想

C.“为政以德”的思想 D.“己所不欲勿施于人”的思想

难度: 简单查看答案及解析

-

诸子百家的思想,奠定了中国思想文化发展的基础,对当时和后来社会的发展,起了巨大的推动作用。从孔子到孟子、荀子,他们的思想始终贯穿的一条主线是

A. 人生来就有仁、义、礼、智等天赋道德

B. 人不分贫富贵贱都有受教育的资格

C. 从个人的道德修养入手建设一个礼乐文明的理想社会

D. 通过礼仪教化,可以使小人变君子、普通人变圣人

难度: 中等查看答案及解析

-

《列子·黄帝》记载:“(黄帝)昼寝而梦,游于华胥氏之国。……其国无帅长,自然而已。其民无嗜欲,自然而已。……黄帝既寤,悟然自得。”材料中黄帝所悟出的治国之道是

A. 无为而治 B. 以德治民

C. 非攻尚贤 D. 以法治国

难度: 中等查看答案及解析

-

孔子是儒家学派的创始人,汉代崇尚儒学,尊《尚书》等五部书为经典,记录孔子言论的《论语》却不在“五经”之中,对此合理的解释时

A. 儒学思想植根于久远的历史传统

B. “五经”为阐发孔子儒学思想而作

C. 汉代儒学背离了孔子的儒学思想

D. 儒学传统由于秦始皇焚书而断绝

难度: 困难查看答案及解析

-

赵鼎新在《东周战争与儒法国家的形成》中指出,“汉武帝所努力缔造的政体,究其实,是在意识形态层面上将儒家学说作为政治制度的合法性基础,而在具体实践层面上则将法家学说作为统治权术来运用。”对以上材料的说明和解释正确的是

①汉武帝治国施政之术的核心在于“尚法尊儒”,即同时尊奉儒、法两家的学说

②“独尊儒术”并不意味着完全杜绝其它学说

③儒家思想成为维护封建君主专制的精神工具

④儒家思想从此沦为法家的附庸,其“仁政”思想被剔除出去

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

难度: 中等查看答案及解析

-

朱熹认为“理”在心外,提倡“格物致知”以通“天理”;王阳明强调“理”在心中,主张“致良知”以知“天理”。这一变化

A. 颠覆了传统儒学的信条 B. 有利于儒家信仰的强化

C. 不利于理学精神的推广 D. 否定了天理涵盖的内容

难度: 中等查看答案及解析

-

元代郭居敬编录的《二十四孝》记载郭巨“埋儿奉母”故事:其妻生一男孩,郭巨担心,养这个孩子,必然影响供养母亲,遂和妻子商议:儿子可以再有,母亲死了不能复活,不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。该故事反映

A. 元朝统治者利用儒学束缚人们思想

B. 理学对人伦关系的推崇带有极端倾向

C. 三纲五常思想具有广泛的社会基础

D. 儒家思想与自给自足小农经济相适应

难度: 简单查看答案及解析

-

北宋僧人契嵩说:儒教“大有为”而“治世”,佛教“大无为”而“治心”,二者皆“圣人之教也,其所出虽不同,而同归于治”。这反映了

A. 佛教主动适应社会现实 B. 儒、佛开始出现合流

C. 佛教成为社会主流思想 D. 儒学统治地位发生动摇

难度: 简单查看答案及解析

-

温家宝总理曾公开一封私人信件(见下图),高度评价明清时期黄宗羲(1610-1695)的学术思想“我喜读黄宗羲著作,在于这位学问家的许多思想有着朴素的科学性和民主性……”。温家宝总理称赞黄宗羲思想具有民主性, 其原因之一是黄宗羲( )

A. 主张以“天下之法”取代皇帝的“一家之法”

B. 提倡人性,反对神性

C. 批判程朱理学,提倡个性自由和男女平等

D. 批判孔子及其儒家思想的正统地位

难度: 困难查看答案及解析

-

儒家“尊王”“忠君”思想的精神实质,从来都不是让人们无条件地服从君权,或无止境地强化王室权威,而是敏感于地方势力的膨胀,以及诸侯兴起、地方权力过大破坏天下安宁的教训。从儒家思想演变的进程看,下列最能佐证这一观点的是

A. 孔子提出“仁者爱人”“贵贱有序”

B. 荀子主张“君舟民水”“礼法并用”

C. 董仲舒倡行“独尊儒术”“天下一统”

D. 朱熹提出“格物致知”“反躬践实”

难度: 简单查看答案及解析

-

明清时期,商人在文学作品中出现的频率非常高,并且有很多是以主角的身份出现,一改以往作品中的“文不谈商贾”的现象,而且商人在文学作品中的形象大大改观,不再只是惟利是图,贪得无厌的形象。这反映出

A. 社会主流价值观念改变 B. 社会生活决定文学内容

C. 社会价值取向发生变化 D. 社会阶层地位变动频繁

难度: 简单查看答案及解析

-

鲁迅先生在《中国小说史略》中曾对明清小说这样写道:“明之中叶……小说出现得很多,其中有两大主流:一、讲神魔之争的;二、讲世情的。”“清代的小说之种类及其变化,比明朝的多……现在只可分做四派来说一个大概……一、拟古派;二、讽刺派;三、人情派;四、侠义派。”其中,与明代中叶“讲神魔之争的”及清代“拟古派”相对应的作品分别是

A.《西游记》、《聊斋志异》 B.《水浒传》、《红楼梦》

C.《封神传》、《三国演义》 D.《儒林外史》、《三侠五义》

难度: 中等查看答案及解析

-

有学者认为:“宋元以后,中华文明开始呈现出复杂的二元性:一是商品经济发展所带来的文化世俗化倾向;二是理学和文化专制强化以后表现出的高雅文化倾向。”他最可能选择的依据分别是

A. 风俗画和文人画

B. 话本和小说

C. 汉赋和唐诗

D. 元曲和傩戏

难度: 简单查看答案及解析

-

国学大师王国维先生曾说:“凡一代有一代之文学;楚之骚,汉之赋,唐之诗,宋之词,元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。”现有如下名句( )

①红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思。

②我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆

③春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁。山盟虽在,锦书难托。莫!莫!莫!

④日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

⑤汉之西都,在于雍州,实曰长安。华实之毛,则九州之上腴焉

请将上述名句按照古代文学体裁出现的先后顺序排列,正确的是

A. ④③①⑤② B. ③①④⑤② C. ④⑤①③② D. ①②③④⑤

难度: 简单查看答案及解析