-

(美)伊佩霞所著《剑桥插图中国史》记载,周初的一些文献把周克商描述为正义、高尚的武士对荒淫无道的君主及其谄媚之臣的胜利。该叙述一定程度上体现了

A. 周人对历史的真实看法

B. 儒家经典在周初已成熟

C. 儒学否定周克商是进步

D. 周人谋求权利的合法化

难度: 简单查看答案及解析

-

面对史无前例的危急局面,任何人都不可能立刻拿出现成对策,罗斯福上台时心中亦没有一幅“新政”的完整蓝图,他只是认识到必须改变胡佛政府的“自然调节”放任政策,“既没有整顿经济的灵丹妙药,也没有什么奇特的计划”。材料意在说明罗斯福

A. 推崇凯恩斯主义

B. 面对危机束手无策

C. 新政缺乏实用性

D. 新政具有应急色彩

难度: 中等查看答案及解析

-

汉初歌谣唱道:“萧何定法律,明白又整齐;曹参接任后,遵守不偏离。施政贵清静,百姓心欢喜。”到汉武帝时采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,从此汉代思想界树起了儒学的权威。这一变化表明

A. 黄老之学不能适应汉代社会的发展

B. 儒家思想比道家思想更有利于社会发展

C. 统治思想的变化促进了经济的发展

D. 汉代社会的发展推动了治国方略的变化

难度: 困难查看答案及解析

-

1849年英国国会废除了臭名昭著的《航海条例》,并从1850年开始生效,1840—1860年间,英国继续削减关税,许多商品的关税甚至被取消。1863—1866年间,通过与法国签订条约,大多数欧洲国家加入了自由贸易网络,即所谓科布登—谢瓦利埃条网络。上述现象反映了

A. 英国殖民势力的衰弱

B. 工业革命的发展与要求

C. 世界市场的最终形成

D. 欧美国家工业化的完成

难度: 中等查看答案及解析

-

总理各国事务衙门是在传统官制以外另成系统的一个机构,这个名称不仅反映了“天朝”观念的动摇,也反映了近代政治制度的变化。这些变化不是新物取代旧物,而是在旧物边上另置一个新物。这反映了

A. 中国近代化的复杂性

B. 中国近代外交的开端

C. 除旧与布新同步进行

D. 洋务运动不符合时代要求

难度: 中等查看答案及解析

-

近代确立的民主政体中,英国规定国王无权停止法律执行;美国规定最高法院有权宣布总统违宪,总统任命的法官需要国会确认;法国规定议会可对宪法进行补充。这些规定的共同点是

A. 体现共和精神

B. 说明司法权独立

C. 防止专制独裁

D. 凸显行政权至上

难度: 中等查看答案及解析

-

宋太宗时期,东京开始出现侵街现象,临街摆摊、坊中开铺屡屡发生,致使京城街巷狭小。宋真宗咸平五年,因街坊侵街现象严重,“诏开封府街司约远近置籍立表,令民自今无复侵占”。然而诏令有如一纸空文,权豪大户侵街现象仍是屡禁不止。这一现象说明

A. 草市墟市的繁盛促进城市功能的完善

B. 商品经济的发展冲击着城市管理制度

C. 中国古代城市管理制度上的欠缺和疏漏

D. 豪强地主势力的发展冲击着市坊制度

难度: 中等查看答案及解析

-

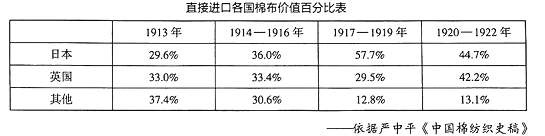

下表为20世纪前期中国直接进口各国棉布价值百分比表。表中数据的变化可以用来佐证

A. 一战之前中国政府鼓励发展实业 B. 一战期间日本扩大在华经济侵略

C. 一战期间中国棉纺织业发展迅速 D. 一战以后英国在华贸易持续下降

难度: 中等查看答案及解析

-

《十二铜表法》规定:建筑物的周围应留二尺半宽的空地,以便通行;树枝越界的,应修剪至离地十五尺,使树荫不至影响邻地;橡树的果实落于邻地时,得入邻地拾取之。这些条款体现的理念是

A. 私有财产不可侵犯

B. 强调维护公共利益

C. 法律面前人人平等

D. 注重兼顾多方利益

难度: 中等查看答案及解析