-

下表通过香港输出至加利福尼亚的中国劳工数据(单位:人)

年份

1849

1850

1852

1854

输出人数

323

447

18434

25063

据此推知

A. 导致香港人口数量急剧下降

B. 解决了加利福尼亚劳动力匮乏的问题

C. 美国西部大开发的进程加快

D. 通商口岸开放直接导致劳工输出激增

难度: 中等查看答案及解析

-

鸦片战争爆发后清政府从各省调兵25万增援东南沿海,执行情况举例如下表

命调时间

调出省

兵数

调往方向

1841年1月5日

贵州

1000

广东

1842年3月24日

甘肃

1000

浙江

1842年6月1日

山西

1000

江苏

对此分析正确的是

A. 清朝军事动员体制落后

B. 清朝全民动员抗击英军

C. 清朝政治腐朽军备废弛

D. 清朝战和不定指挥失当

难度: 中等查看答案及解析

-

1840年4月,美国领事告诉清朝某官员英国将派军远征中国的消息,但该官员将其称之为“谣言”,英军舰队抵达广东海面后,该官员还上奏皇帝:“伏查英夷来船,所配兵械较多,实乃载运鸦片。”由此可知,该官员

A. 对英国发动鸦片战争缺乏清晰的认识

B. 对鸦片战争的失败负有主要责任

C. 判断敌情失误是中国战败的根本原因

D. 认为英国鸦片走私行为不足为虑

难度: 简单查看答案及解析

-

1860年《北京条约》取消了之前对传教活动只限于五口的限制,对此美国教会传教史专家拉托勒特指出,1858年和1860年的条约使传教士和中国基督教徒的地位起到了一个革命性的变化。这表明

A. 传教士和基督徒的合法权益得到维护

B. 基督教成为列强侵华的重要工具

C. 基督教在华传播得到了政策性的保障

D. 中国逐步接受宗教信仰自由原则

难度: 中等查看答案及解析

-

第二次鸦片战争后,部分官员认为中外冲突的根源在于外国人的嗜利。因此,可以全免关税,让列强放弃公使驻京、赔偿军费、长江通商等条款。这表明,当时清政府部分官员

A. 华克观念正在转变

B. 缺乏近代国家主权意识

C. 已具有国际法意识

D. 主张自由贸易以求自强

难度: 中等查看答案及解析

-

民国初期,史学界对近代史开端的说法,有“明清之际”与“鸦片战争”两种观点。到了20世纪30年代,出版的中国近代史著作则大多以鸦片战争为起点,鸦片战争开端说成为史学界主流观点。这一变化说明

A. 史学研究以近代史为主

B. 政府重视发展学术研究

C. 民族危机影响史学研究

D. 民主共和观念深入人心

难度: 中等查看答案及解析

-

下图是《神州日报》发表的漫画《江宁城缔约》,南京旧称江宁。对此解读正确的是

A. 缔约导致中国“国门洞开”

B. 漫画中的外国人为日本人

C. 本次缔约是中外平等协商的结果

D. 缔约源于第二次鸦片战争的战败

难度: 简单查看答案及解析

-

某条约中有这样的条款:“自今以后,大皇帝恩准大英国人民带同所属家眷,寄居大清沿海之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处港口,贸易通商无碍。且大英君主派设领事、管事等官住该五处城邑,专理商贾事宜……”这一条款应该出自

A. 《南京条约》

B. 《北京条约》

C. 《马关条约》

D. 《辛丑条约》

难度: 简单查看答案及解析

-

1842年《南京条约》签订,第一条内容为“嗣后大清大皇帝、大英国君主永存平和,所属华英人民彼此友睦,各住他国者必受该国保佑身家全安。”对此理解正确的是

A. “天朝上国”不得不接受耻辱

B. 宗藩体制不得不接受条约体制

C. 为此后实现长期和平奠定基础

D. 国际平等原则得到了很好贯彻

难度: 中等查看答案及解析

-

1856年常住上海的外国人总数为200多人,但当年就有仅英国领事处理刑事案件就有503起,共有630名英国人涉案。此种情况出现的原因是

A. 英国人的法律意识十分淡薄

B. 领事裁判权使其为所欲为

C. 中国人民反侵略斗争的高涨

D. 上海的社会治安状况混乱

难度: 简单查看答案及解析

-

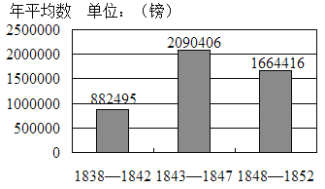

阅读下列《1838~1852年英国制造品输华值》统计图表。对图表信息解读正确的是

A. 鸦片战争后英国对华商品输出持续增长

B. 五口通商便利了列强对中国的商品输出

C. 中国的民族资本抵制了英国的商品倾销

D. 英国对中国表现为较大规模的贸易顺差

难度: 困难查看答案及解析