-

秦汉官员以俸禄多少确定等级,汉代有十七八等级,最高者月俸350斛,每月收入为21875斤栗;最低的月俸8斛,合500斤粟。这说明秦汉

A. 官员职业性特征明显

B. 官员对百姓剥削残酷

C. 官僚体制严重失衡

D. 贵族政治已经废止

难度: 中等查看答案及解析

-

《左传》记载:“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫又贰宗,士有隶子弟(士以子弟为仆隶),庶人工商各有分亲,皆有等衰(按等级递减)。”这段记载反映了

A. 宗法制的等级系列中有庶人,也有奴隶

B. 周朝在宗法制基础上完善分封制

C. 宗法制下大宗和小宗之间无政治隶属关系

D. 专制主义中央集权制度已经形成

难度: 简单查看答案及解析

-

西周时,丞相姜尚被封于山东。后因为管叔和蔡叔叛乱,周天子允许齐国对附近的“五侯九伯,汝实征之”,齐国“由此得征伐,为大国”。据此可推知

A. 齐国始终拥有大国地位

B. 西周在初期借助齐国稳定东方

C. 齐国拥有征伐诸侯国的权利

D. 齐国借西周内乱而强大

难度: 困难查看答案及解析

-

据《睡虎地秦墓竹简》记载,司法机关受理案件后,要把当事人的姓名、身份、机关、是否有前科等问题写成书面报告;然后前往现场勘验、调查,每一过程都要作笔录;庭审时要听取当事人双方的口供,可进行刑讯;最后,司法机关作出判决。整个审判过程都记录下来,制作成“爰书”。这种制度一直沿用到秦朝。秦国的这种做法

A. 成为统一六国的司法保障

B. 具有形式主义的突出特征

C. 反映了对司法程序的重视

D. 保证了审判的公正合理性

难度: 困难查看答案及解析

-

(题文)“(元代)其英总政务者曰中书省,秉兵柄者曰枢密院,司黜陟者曰御史台……在外者,则有行省……其牧民者,则曰路,曰府,曰州,曰县。于是一代之制始备,百年之间,子孙有所凭藉矣。”据此材料,史家认为的“元承宋制”表现为

A. 中书省与行省制

B. 中书省和枢密院

C. 枢密院与宣政院

D. 行省制与御史台

难度: 中等查看答案及解析

-

《史记》记载,陈胜、吴广前往戍边,为大雨所阻,按法律应该斩首,情急之下,揭竿而起。但1975年,湖北省云梦县出土秦简,按照竹简记载,陈胜、吴广因为大雨而延期,根本不会斩首。由此可见

A. 《史记》的记载都必须经过考古证实

B. 考古资料比文献资料更加真实可靠

C. 历史需要用动态发展的眼光进行研究

D. 最新的考古发现最接近历史的真相

难度: 中等查看答案及解析

-

秦始皇在划定郡界时,部分地区采用“犬牙相入”的原则,不完全根据自然地理区划;汉初,刘邦“封王子弟,地犬牙相制”,使各个政区的辅境相互交错。秦汉统治者这样做的主要目的是

A. 方便政令的传达

B. 促进各地间的交流

C. 巩固国家的统一

D. 防止王国发生叛乱

难度: 简单查看答案及解析

-

《韩非子·物权》中说:“事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效。”秦始皇所采取的措施中,最能体现“要在中央”政治构想的是( )

A. 在全国推行郡县制 B. 设置丞相主持国政

C. 最高统治者称皇帝 D. 厉行文化专制政策

难度: 简单查看答案及解析

-

下表为中国古代部分朝代县的数量与人口统计表,由此可知

朝代

设县数目(单位:个)

人口数量(单位:亿)

汉

1180

0.6

唐

1235

0.8

元

1115

1.1

明

1385

2

清

1360

4.25

——根据G·W.斯金纳研究成果制作

A. 县的数量随人口增长而增加

B. 县数量变化反映了疆域变化

C. 县在基层管理发挥重要作用

D. 县制已经不适合地方管理

难度: 困难查看答案及解析

-

对内阁的认识,明代人有两种观点。一种观点认为“只备论思顾问之职,原非宰相”;另一种观点认为“虽无相名,实有相职”。下列解释合理的是

A. 阁臣拥有“批红”权力

B. 阁臣职权因时因人而变

C. 明太祖以内阁取代宰相

D. 君主专制制度受到冲击

难度: 简单查看答案及解析

-

明代何良俊说:“太祖不设丞相,而朝廷之事皆分六部,阁下诸臣但以备顾问而已,然各衙门章奏皆送阁下票旨,事权所在,其势不得不重。”这反映了( )

A. 内阁首辅获得皇帝的信任 B. 内阁拥有类同宰相的权力

C. 内阁地位提升权力扩大 D. 内阁大学士拥有决策权

难度: 简单查看答案及解析

-

龙和凤是我国古代的两大图腾,北方(中原地区)尊龙;南方(尤其是楚地)崇凤。据统计,在屈原的辞赋中龙和凤各出现了24次,但凤充当的是神使,龙只是凤的坐骑;所谓的龙舟也是凤站在龙头上充当舵手,驾驭着龙舟行驶。这从本质上反映了

A. 南北地方文化的巨大差异

B. 传统的分封制遭到破坏

C. 战国时政治中心已移至南方

D. 周朝的礼乐制已分崩离析

难度: 中等查看答案及解析

-

古代民间认为,科举考中的举人和进士非同凡人,都是天上的文曲星下凡。还有一种说法,说他们是佛,称考试的贡院叫选佛之场,登记的名册叫千佛名经。这表明

A. 科举制打破了特权阶层对政权的垄断

B. 科举制利于社会整体文化素养的提高

C. 科举制促进了知识普及与文化的传播

D. 当时社会对科举及第崇拜的价值取向

难度: 中等查看答案及解析

-

春秋战国时期,“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡”“(晋国)遂灭都、羊舌氏……分祁氏之田以为七县,分羊氏之田以为三县”。这表明当时

A. 设置郡县是诸侯争霸的目的

B. 军功授爵成为社会普遍现象

C. 诸侯争霸的出现和宗法制的瓦解

D. 血缘政治逐渐为官僚政治所取代

难度: 中等查看答案及解析

-

两汉时期皇帝曾把外戚作为辅佐皇帝的重要依靠,如西汉初期的吕后家族,中期的霍光,后期的王莽、王风。但明中期以后,选后妃、驸马却有意选寒微之家。这一变化

A. 推动了外戚淡出政治舞台 B. 反映了皇权专制的不断强化

C. 杜绝了外戚与官员的勾结 D. 顺应了废除丞相制度的需要

难度: 中等查看答案及解析

-

清朝军机处有官而无吏,故其中洒扫庭院、勤杂送水等工作皆由15岁以下不识字的儿童若干人充任。这说明清代军机处

A. 重视保密性

B. 掌握决策权

C. 成员素质低

D. 事务较清闲

难度: 简单查看答案及解析

-

在元代以前中国主要以“山川形便”来划分行政区,政区的自然属性与经济、文化一体化趋势较强;从元代开始,采取“犬牙交错”的原则,任意将自然环境差异极大的地区拼成一个省级行政区,削弱地方的经济、文化认同感。元朝这样调整地方行政区划的主要目的是

A. 加强民族融合,促进共同发展,进而达到巩固统治的目的

B. 尽量缩小行省的管辖区域,加强统治

C. 地方分权的方式便于管理元朝空前广大的疆域

D. 利用山川形势制约地方势力,加强中央集权

难度: 简单查看答案及解析

-

程天相说:“中国历史五千多年以来,所有改朝换代、革命成功,或是王朝的建立者,没有一位是状元出身的,知识分子出身的只有落第秀才。”这种情况出现的原因是

A. 考试内容单调乏味

B. 考生知识局限

C. 选用人才文化素养低

D. 科举制有利于维护封建统治

难度: 中等查看答案及解析

-

唐制,皇帝朝见百官后,另和宰相讨论,旁人不得参加,门下省的谏官例外。宰相有时不便同皇帝讲的话,可以由这些“言者无罪”的谏官来讲。由此可知,唐朝谏官

A. 主要的职责是秉笔直书

B. 一定程度缓冲了君相矛盾

C. 是门下省的上一级机构

D. 凌驾于皇权之上

难度: 简单查看答案及解析

-

西周平息以原殷商遗民为主的武庚叛乱后,周公把原商王畿的一部分封给原商纣王的哥哥微子启,让他建立了宋国统治殷商遗民。这个事件可以说明

A.分封制目的在于维护社会稳定 B.西周时期宗法制渐趋衰落

C.诸侯纷争有利于百家争鸣的出现 D.周公畏惧商纣王的势力

难度: 简单查看答案及解析

-

吕思勉的《中国制度氏·宗族》记载:“正姓,若周姓姬,齐姓姜,宋姓子。庶姓,若鲁之三桓,郑之七穆。’盖正姓所以表大宗,庶姓所表小宗也。”材料反映的制度

A. 用血缘亲疏来维系政治等级

B. 加强中央对地方的有效统治

C. 表明中央行政管理制度成熟

D. 标志“家天下”局面的出现

难度: 简单查看答案及解析

-

据《左传》记载,当公元前661年狄人从北方侵略邢国和卫国时,管仲力劝齐桓公救邢国,理由是狄犹如豺狼,华夏诸国是兄弟之邦,齐国有责任援救邢国。这说明当时

A.霸主有义务保护小国 B.分封制影响依然强大

C.形成华夏共同体观念 D.蛮族严重成胁华夏族

难度: 简单查看答案及解析

-

有史学家认为,秦汉时期“有极关重要者四事”:一为中国版图之确立,二为中国民族之抟成,三为中国政治制度之创建,四为中国学术思想之奠定。其中“中国版图之确立”是指秦汉时期

A. 在平定六国基础上对周边地区施行政治控制

B. 开始形成专制主义中央集权制度

C. 推动了中华民族多元一体格局的形成

D. 儒家思想被确立为封建社会的正统思想

难度: 中等查看答案及解析

-

《汉书·刘辅传》说到“中朝”一词,三国时期的学者孟康解释说:“中朝,内朝也。大司马左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。”以下关于“中朝”的说法正确的是

A. 由皇亲国戚组成,是皇帝的咨询机构

B. 取代了丞相的权力,权倾朝野

C. 牵制“外朝”,削弱相权

D. 是政令的执行机构,有名无实

难度: 中等查看答案及解析

-

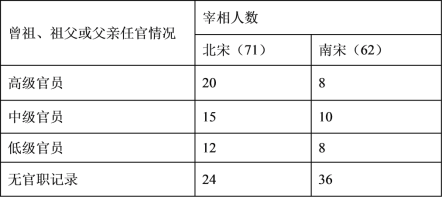

下表是宋代宰相祖辈任官情况表

表据学者研究整理而成,反映出两宋时期

A. 世家大族影响巨大

B. 社会阶层流动加强

C. 宰相权力日益下降

D. 科举制度功能弱化

难度: 中等查看答案及解析