-

二战期间,斯大林曾经说过:“这次行动按其计划的周密、规模的宏大和行动的技巧来说,在战争史上还从来没有过类似的先例。”它“迫使希特勒德国在两个战场上同时作战”。斯大林所说的“这次行动”是指( )

A. 凡尔登战役 B. 诺曼底登陆 C. 斯大林格勒战役 D. 珍珠港事件

难度: 简单查看答案及解析

-

一位著名的记者在1933年分别游历了苏联、美国、德国和英国,发出了以下四篇报道,你认为错误的一个是( )

A. 苏联的工业化建设蒸蒸日上 B. 罗斯福就任美国总统,实行“新政”

C. 希特勒上台,建立法西斯专政 D. 英国在世界经济危机中安然无恙

难度: 中等查看答案及解析

-

二战后,西欧和日本经济迅速恢复与发展的共同外部因素是

A. 制定正确的发展政策

B. 采用先进的科学技术

C. 美国的援助和扶持

D. 国家对经济的干预

难度: 中等查看答案及解析

-

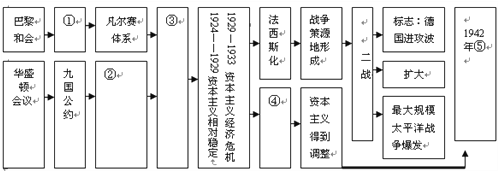

一位参加某国际和会的代表说:“我们初来巴黎时,对即将建立的新秩序满怀信心;离开时,则已觉悟,新秩序不过是比旧秩序更加纠缠不清.”他指的“新秩序”是

A. 雅尔塔体系 B. 华盛顿体系 C. “一超多强”格局 D. 凡尔赛体系

难度: 中等查看答案及解析

-

1945年5月8日,美国驻苏使馆馆员凯南说:“人们在欢呼雀跃,…,他们以为战争结束了,而战争刚刚开始.”他说的刚刚开始的战争是指

A. 第一次世界大战

B. 第二次世界大战

C. 冷战

D. 朝鲜战争

难度: 中等查看答案及解析

-

20世纪30年代初苏联在纽约有个贸易机构……登广告招募6000名熟练技工,报名应聘的竟达10万人之多,其中有管子工……化学家……教员、牙科医生等。导致这种现象的根本原因在于

A. 俄国缺乏技术人才

B. 纽约劳动力大量剩余

C. 第一次世界大战导致美国经济困难

D. 经济大危机造成工人失业

难度: 简单查看答案及解析

-

比较巴黎和会、华盛顿会议、慕尼黑会议,这些会议的共同点是

A. 损害了弱国利益 B. 解决了欧洲利益分配问题

C. 涉及到中国问题 D. 助长了法西斯的侵略气焰

难度: 中等查看答案及解析

-

25年来,全球人均可用淡水量减少了26%,哺乳动物、爬行动物、两栖动物、鸟类和鱼类的数量减少了29%,林地损失近3亿英亩,此外,全球碳排放量和平均气温持续上升。这表明人类在发展中面临着

A. 恐怖主义问题 B. 贫富分化问题 C. 环境恶化问题 D. 毒品泛滥问题

难度: 中等查看答案及解析

-

学习历史需要正确认识史实与结论之间的关系。下列史实与结论对应关系正确的是( )

A. 日本偷袭珍珠港——二战的转折点

B. 斯大林格勒战役——二战规模进一步扩大

C. 《慕尼黑协定》的签订——第二次世界大战全面爆发

D. 《联合国家宣言》发表——正义力量的联合

难度: 简单查看答案及解析

-

小明同学在历史小报的某一专栏介绍了“南京大屠杀”、“国会纵火案”和“希特勒屠杀犹太人”等相关知识,该专栏的主题应该是( )

A. 法西斯的暴行 B. 殖民地的血泪 C. 希特勒的阴谋 D. 纳粹党的罪恶

难度: 简单查看答案及解析

-

有人断言,欧洲曾是两次世界大战发源地,但从今天形势看,欧洲再次爆发大规模战争的可能性几乎是不存在了。其依据是:

A. 欧洲联盟的建立 B. 两极格局已经结束

C. 联合国作用的加强 D. 世界人民厌恶战争

难度: 困难查看答案及解析

-

富兰克林·罗斯福曾经说到:“这个国家需要进行大胆的、坚持不懈的试验,如果试验失败,就再试行一种办法,最重要的是进行试验。”以下不属于罗斯福“试验”的是( )

A. 颁布《国家工业复兴法》,加强对工业的调整

B. 大力整顿银行,恢复银行信用

C. 调整农业政策,努力扩大耕地面积

D. 大力兴建公共工程,减少失业人数

难度: 简单查看答案及解析

-

“以粮食税代替余粮收集制……纳税后剩余的一切粮食、原料和饲料,农民可以全权处理。”列宁实行这一政策的目的是

A. 恢复发展国民经济 B. 推动工业化建设

C. 取得反法西斯战争的胜利 D. 对付美国的“冷战”

难度: 中等查看答案及解析

-

列宁说“如果没有战争,俄国也许过上几年甚至几十年都不会发生反对资本家的革命。”对此理解正确的是( )

A. 战争是导致十月革命爆发的根本原因 B. 没有战争,就没有十月革命

C. 战争推动了十月革命的发生 D. 十月革命必须在战争的过程中发生

难度: 困难查看答案及解析

-

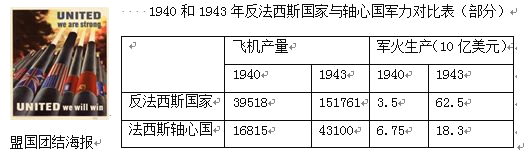

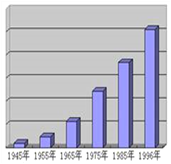

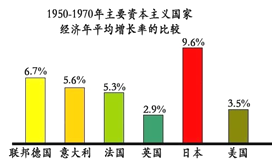

下列对下图解读不正确的是 ( )

A. 该时期资本主义经济持续发展

B. 美国、英国经济平均增长率较慢

C. 美国丧失世界头号经济强国地位

D. 日本、联邦德国经济增长率较快

难度: 中等查看答案及解析

-

“二战后,东欧社会主义国家照搬苏联模式,高度集中的政治经济体制越来越不适应经济的发展要求,有些国家虽然进行改革,但成效不大。经济困难,人民生活水平下降,社会危机严重,最终导致东欧剧变。”上述材料说明( )

A. 社会主义国家经济危机严重

B. 苏联不断加强对东欧国家的控制

C. 改革对于解决社会危机没有作用

D. 东欧国家照搬苏联模式是经济困难的主要原因

难度: 中等查看答案及解析

-

某历史兴趣小组正在进行以“二战后亚非拉国家的独立和振兴”为主题的研究性学习,下列不属于这一主题的是

A. 玻利瓦尔解放南美

B. 印度独立

C. 非洲独立年

D. 收回巴拿马运河主权

难度: 中等查看答案及解析

-

20世纪以来,世界政治格局经历了三次发展变化,前两次格局与多极化趋势相比不同点是

A. 大国作用举足轻重

B. 具有大国强权色彩

C. 在世界大战后形成

D. 合作与对抗并存

难度: 中等查看答案及解析

-

科学技术转化为生产力的周期表

这一表格反映了第三次科技革命

A. 大大加快了科学技术转化为生产力的速度,缩短了知识变为物质财富的过程

B. 使科学技术的各个领域之间相互渗透,一种技术的发展引起几种技术的革命

C. 使科技在促进经济增长的各种因素中,所占的比重不断上升

D. 引起世界经济结构和国际经济格局的变化

难度: 中等查看答案及解析

-

20世纪70年代在欧洲曾上演过一部名叫《呼吸》的戏剧,该剧从头至尾没有一句台词。此剧的艺术风格应是承袭了

A. 《老人与海》

B. 《格尔尼卡》

C. 《记忆的永恒》

D. 《等待戈多》

难度: 简单查看答案及解析