-

下表摘编自《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》,据此可以推知,秦汉至隋唐时期

朝代

粮食亩产水平

(市斤)

全国耕地面积(亿市亩)

总面积

北方

南方

秦汉

117(全国)

5.72

魏晋南北朝

122(北方),215(南方)

3.85

1.925

1.925

隋唐

124(北方),328(南方)

6.42

3.21

3.21

A. 北方农业经济的衰落 B. 南方农耕技术更先进

C. 南方地区得到开发 D. 经济重心转移到南方

难度: 极难查看答案及解析

-

有学者认为:朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”,即要求人“推究事物的原理,以获得知识"。这说明程朱理学

A. 重在经世致用

B. 蔑视君主权威

C. 追求普遍真理

D. 实质虚伪教条

难度: 困难查看答案及解析

-

明初废丞相、设顾问性质的内阁大学士,严防权臣乱政。明中后期严嵩、张居正等内阁首辅操纵朝政,权倾一时。这表明

A. 皇权渐趋衰弱

B. 君主集权加强

C. 内阁取代六部

D. 首辅权力失控

难度: 简单查看答案及解析

-

中国古代一夫一妻多妾制下,国君往往有许多儿子,理论上实行嫡长子继承制。然而国君可以根据自己的喜好来挑选他们认为合适的庶子做继承人,这使得各王子及其母亲诡计百出,以求恩宠。这实质上( )

A. 否认了嫡长子继承制的合法性 B. 论证了商周时期宗法制的混乱

C. 反映了中国古代社会王权至上 D. 反映了一夫一妻多妾制的弊端

难度: 中等查看答案及解析

-

“子曰:‘克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?’”孔子这一主张的根本意图是

A. 以礼约束人们的言行以达到仁

B. 以礼为工具恢复周王室的统治

C. 重建周礼的权威以纠正时弊

D. 利用礼建立新兴地主阶级的统治

难度: 中等查看答案及解析

-

清人李渔在《闲情偶寄》中说,元杂剧“其句则采街谈巷议,即有时偶涉诗书,亦系耳根听熟之语,舌端调惯之文,虽出诗书,实与街谈巷议无别者。”这说明元代杂剧

A. 缺少精练的艺术特色

B. 为民间艺术家所创作

C. 实现了诗书的平民化

D. 具有浓厚的生活化特征

难度: 中等查看答案及解析

-

美国历史学家狄巴里说:“如果我们仅仅把理学看做是支持王朝体系的精神护符,我们便不大可能透过‘不变的中国’的种种表面现象而发现理学的‘内在生命与动力’。”下列对理学“内在生命与动力”蕴意理解正确的是

A. 大力推行书院教育,广泛影响海外学派

B. 汲取佛家和道家思想,使儒学形成成熟理论体系

C. 突出三纲五常等级秩序,有力维护封建专制统治

D. 融合道家、法家和阴阳五行家精华,促进新儒学形成

难度: 简单查看答案及解析

-

读下表,据此不能得出的认识是

下表中国古代行政区划简表

时期

秦汉

魏晋南北朝

隋唐

宋金

元

明

清

高层政区

州

路

行省

布政使司

省

统县政区

郡

郡

州

州

路、府、州

府、直隶州/州

府、直隶州

县级政区

县

县

县

县

县

县

州、县

A. 县是中国历史上最稳定的一级政区 B. 州的地位呈现出由高到低的演进趋势

C. 政区层级的调整促进了地方自主性 D. 二级制和三级制是古代政区层级的主体

难度: 中等查看答案及解析

-

明代沈德符《万历野获编》中“(廷杖)此皆关系朝家纲常,有功名教者,虽见辱殿廷,而朝绅视之,有若登仙”。以上材料说明了当时士大夫

A. 害怕君主专制的迫害不敢表现其不满 B. 借用廷杖的影响力来追求忠义的名节

C. 买通监督的宦官导致廷杖未对其伤害 D. 以臣服于君主的意见接受廷杖为骄傲

难度: 中等查看答案及解析

-

周武王伐商,是利用了商朝士卒的临战前倒戈而取得胜利的。周公将之总结为“民之所欲,天必从之”。周朝贵族对周之所以取代商这一理论问题进行了深入的思考,这一思考带来的结果是( )

A. 提出了中央集权思想 B. 形成了官僚政治理论

C. 确立了宗法分封制度 D. 出现了天人感应学说

难度: 简单查看答案及解析

-

铁农具在春秋时期出现,战国时期推广。铁农具的推广带来的影响有

①“庶人食力,工商食官”

②“秋七月,初税亩”

③“宗庙之牺,变为畎亩之勤”

④“分地则速,无所匿其力也”

A. ①②③ B. ①④ C. ②③④ D. ①②③④

难度: 中等查看答案及解析

-

著名哲学家李泽厚在《中国古代思想史论》中说,“孔子释‘礼’为‘仁’,把这种外在的礼仪改造为文化——心理结构,使之成为人的自觉即自我意识,使人意识到他的个体的位置、价值和意义,就存在于与他人的一般交往之中即现实世间生活之中;在这种日常现实世间生活的人群关系之中,便可以达到社会理想的实现、个体人格的完成、心灵的满足或慰安。”据此对儒家思想分析正确的有

①“礼”与“仁”两者相辅相成,要把外在形式的“礼”内化为人的精神自觉

② 注重政治与人事,对鬼神持敬而远之的态度

③ 其主张贯穿讲求实际功利精神

④ 教导人不仅要具有独善其身的自我修养,还要兼济天下,有社会责任感

A. ②③④ B. ①②④ C. ①②③ D. ①②③④

难度: 简单查看答案及解析

-

《汉书》载:“秋七月,罢榷酤(酒)官,令民得以律占租。元帝继位,天下大水,在位诸多盐铁官皆罢,准民可与贩运。”此举客观上

A. 改变了重农抑商政策

B. 促进了私营商业发展

C. 增加了政府财政收入

D. 保障了农业正常生产

难度: 中等查看答案及解析

-

“汉大兴兵伐匈奴,山东水旱,民多饥乏,于是天子遣使者虚郡国仓廪以赈贫民。犹不足,又募富人相贷假。而富商大贾……冶铸煮盐,财或累万金,而不佐国家之急,黎民重困。”汉武帝元狩三年,正式实行盐铁专卖政策,其主要目的在于

A. 增加政府财政收入

B. 实行重农抑商政策

C. 加强封建专制统治

D. 防止富商大贸与地方势力相勾结

难度: 中等查看答案及解析

-

东汉崔寔的《四民月令》记述了地主田庄进行各类粮食及农副产品买卖的情况。地主田庄的多种经营,保证了各类生活资料基本上不需要依赖外界供应。这反映出东汉时期

A. 土地兼并没有得到有效抑制 B. 农业经济呈现不断发展的趋势

C. 地主鼓励农民种植多种作物 D. 自给自足的封建经济特征明显

难度: 中等查看答案及解析

-

晚唐诗人陆龟蒙在《耒耜经》中记载:“耒耜,农书之言也,民之习,通谓之犁。冶金而为之者曰犁鑱,曰犁壁;斫木而为之者曰犁底,曰压鑱,曰策额,曰犁箭,曰犁辕,曰犁梢,曰犁评,曰犁建,曰犁槃。”文中记载的生产工具

A. 属于二牛三人耦犁农具

B. 可以自由调节犁耕深浅

C. 魏晋时推广到江东地区

D. 将开沟与播种紧密结合

难度: 中等查看答案及解析

-

唐玄宗天宝年间每年铸币三十二万贯,北宋从太宗时起就有八十万贯,以后逐渐增加,到神宗熙宁六年达六百余万贯。除铜、铁钱外,金银也作为半流通性货币使用。这仲变化的主要原因是

A. 商品经济发展 B. 白银储量丰富 C. 贸易范围扩大 D. 政府放松控制

难度: 中等查看答案及解析

-

唐代的取士原则事实上兼顾着士人的平日才学与科场表现,有时主考官还派专人采访举子在社会上的才德声望,制成名录以供录取时参考。由此可见,唐代科举

A. 沿用九品中正制

B. 录取限制较为苛刻

C. 存留察举制痕迹

D. 考试程序趋向公正

难度: 中等查看答案及解析

-

汉代太学的教师均称为“博士”,东汉光武帝“立五经博士,各以家法教授”。他们分别教授《施氏易》、《孟氏易》、《梁丘易》、《京氏易》、《欧阳(尚)书》、《大夏侯(尚)书》、《小夏侯(尚)书》、《齐诗》、《鲁诗》、《韩诗》、《大戴礼》、《小戴礼》、《严氏春秋》与《颜氏春秋》,史称“五经十四博士”。材料反映了

A. 儒学思想的正统最终确立

B. 当时学术氛围比较宽松

C. 儒道思想相互借鉴与融合

D. 百家争鸣局面再次形成

难度: 中等查看答案及解析

-

687年,有人告发宰相刘祎之受贿,武则天(690年一705年在位)特令肃州刺史王本立审查此事。“本立宣敕(皇帝的诏令)示祎之”。祎之辩驳道:“不经凤阁(中书省)鸾台(门下省),何名为敕?”王本立回报武则天,刘祎之即被赐死于家。据此推断( )

A. 古代负责监察的官员位高权重 B. 敕书出台有悖于规制

C. 唐代建立一套独特的法律体系 D. 女皇武则天独断专行

难度: 简单查看答案及解析

-

钱穆在《中国历代政治得失》中说:“唐代中央政府的组织似较汉代进步了,但以地方政府论,则唐似不如汉……唐室之崩溃,也可以说即崩溃在此一制度上。”解决这一制度问题的措施有

A. 实行节度使制度

B. 创立三省六部制

C. 任命文官做知州

D. 分割宰相的军权、行政权和财权

难度: 简单查看答案及解析

-

台湾学者傅乐成认为,宋文化与唐文化属于两个不同的类型。比如在诗歌上,宋诗写得深奥含蓄,将唐诗的丰腴、通脱、旷达,化作瘦劲、深刻、曲折而富于哲理。形成宋诗这种特点的原因是( )

A. 宋代君主专制的空前强化 B. 宋代理学的影响

C. 宋代商品经济的空前繁荣 D. 宋代租佃契约关系的定型

难度: 简单查看答案及解析

-

桓宽在《盐铁论)中说:“陇、蜀之丹漆旄羽,荆、扬之皮革骨象,江南之楠梓竹箭,燕、齐之鱼盐旃裘,兖、豫之漆丝絺纻,养生送终之具也,待商而通,待工而成。”这说明当时

A. 长途贩运贸易充分发展

B. 北方手工业比南方发达

C. 手工业生产专业化明显

D. 商人的社会地位比较高

难度: 中等查看答案及解析

-

有学者在解释明清江南经济发展时提出“内卷化”理论。这一理论认为,由于人口的急剧增长,在小农经济的经济总量不断增长的事实下,以家庭为单位的小农经济个体中单个人的劳动效率一直得不到有效提高.这种“没有发展的增长”可以用来解释

A. 中国古代经济重心的转移

B. 精耕细作生产方式的转型

C. 明清资本主义萌芽的迟滞

D. 农产品商品化程度的提高

难度: 极难查看答案及解析

-

学者余英时先生考证过,“在唐宋读书人的文章里,看不到为商人作寿序、墓志铭的,但明代中叶以后,商人在文集中大量出现”。如王阳明就曾为大商人作墓表,并宣称“古世四民异业而同道,其尽心焉一也。”这种士人与商人关系的变化是

A. 自然经济瓦解的反映

B. 封建制度衰亡的写照

C. 商品经济繁荣的表观

D. 资本主义萌芽的实证

难度: 中等查看答案及解析

-

《秦邮律》内容广及文书、驿制、邮驿等法令,明确规定文书传递时限、登记手续、入驿条件、生活待遇、邮驿机构的管理和奖惩办法等。该法令的制定主要是为了

A. 完善秦朝法律制度的需要

B. 促进社会公用事业的发展

C. 建立完备的邮政通信网络

D. 保证国家政令的顺畅通达

难度: 中等查看答案及解析

-

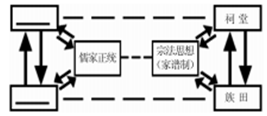

“家国同构”是中国古代封建社会的重要特征,下图是某学者绘制的中国古代社会结构图,同构效应正好刻画了宗法家族是国家政府功能的延伸。就此推断画横线处的内容是

A. 科举制度地主经济

B. 专制皇权商品经济

C. 官僚政治地主经济

D. 封建割据商品经济

难度: 简单查看答案及解析

-

黄宗羲在《明夷待访录》中写到:“学校,所以养士也。然古之圣王,其意不仅此也,必使治天下之具皆出于学校。而后设学校之意始备。”这反映出他的政治设想是

A. 推翻君主专制,建立民主政治

B. 君主应该利用学校培养人才

C. 士人参政分享国家政治权利

D. 恢复宰相与君主共议国事传统

难度: 中等查看答案及解析

-

布莱尼茨在《中国近事》序言中说:“中国这一文明古国与欧洲难分轩轾,双方处于对等的较量中。”李约瑟也认为在明代,中国的传统数学、天文学由于“西学”的到来而复兴。这说明明朝

A. 传统科技仍然处于世界的前列

B. 与西方相比科技水平已经落后

C. 实验科技与西方科技难分伯仲

D. 西学东渐使中西科技密切交流

难度: 简单查看答案及解析