-

汉武帝元封六年,“初置刺史部十三州。”这一时期刺史主要负责( )

A. 行政事务 B. 军事管理 C. 监察事务 D. 财政管理

难度: 中等查看答案及解析

-

“江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”江南地区得到开发的原因包括( )

①自然条件优越

②北人南迁

③社会安定

④南方的生产工具比北方先进。

A. ①② B. ③④ C. ①②③ D. ①②③④

难度: 简单查看答案及解析

-

2007年,美国《时代》周刊公布了有史以来的最佳发明家,蔡伦排名第四。蔡伦排名靠前,是因为他

A. 发明了指南针

B. 改进了造纸术

C. 发明了火药

D. 改进了印刷术

难度: 中等查看答案及解析

-

汉初的封国有王、候两级。王国名义上受朝廷节制,但皇权不能施行于王国所属的郡县。候国建制与县相当,直属朝廷。由此可见,汉武帝颁布“推恩令”、加强中央集权主要针对

A. 王国

B. 侯国

C. 郡

D. 县

难度: 中等查看答案及解析

-

《飘逝的岁月一中国社会史》里说道:“就在孝文帝要求本族改穿汉服的同时,胡服却在汉人中流传开来,以致汉族年轻女子‘褰裙逐马如卷蓬,左射右射必叠双’。”对材料理解正确的是

A.鲜卑族改穿汉服是进步之举

B.汉族穿胡服是落后的表现

C.民族间的服饰是相互影响的

D.先进文化取代落后文化是必然的

难度: 中等查看答案及解析

-

在历史课上,同学们讲了许多关于三国鼎立的故事,下列故事所反映的史实对三国鼎立局面的形成影响最大的是

A.赤壁之战 B.官渡之站 C.三顾茅庐 D.淝水之战

难度: 简单查看答案及解析

-

历史上的三国鼎立局面形成于( )

A.公元3世纪初期 B.公元3世纪20年代

C.公元3世纪末期 D.公元2世纪20年代

难度: 简单查看答案及解析

-

“汉帝国崩解后,中国陷入一段黯淡无望的长期动乱时代。豪强兼并所引起的社会不安仍未解决;甚至在一连串政治斗争激化下,导致战事连绵不断,胡人入侵,使社会秩序彻底瓦解。”这段“长期动乱时代”是

A. 春秋战国时期

B. 三国两晋南北朝时期

C. 五代十国时期

D. 辽宋夏金元时期

难度: 中等查看答案及解析

-

1877年,西方学者首次使用了“丝绸之路”一词,用于描述汉代时期的中国和中亚,西亚以及印度之间的丝绸贸易交通线。这里介绍的是“丝绸之路”的

A. 产生背景

B. 主要行人

C. 路线走向

D. 开通前提

难度: 中等查看答案及解析

-

向汉武帝建议“罢黜百家,独尊儒术”的是

A. 孟子 B. 韩非 C. 主父偃 D. 董仲舒

难度: 中等查看答案及解析

-

汉武帝的“罢黜百家”是指( )

A.诸子百家 B.除儒家以外的诸子百家

C.法家和墨家 D.道家和兵家

难度: 简单查看答案及解析

-

东汉初年出现了较为安定繁荣的景象,这就是“光武中兴”。这种局面的出现与下列哪个皇帝有直接关系( )

A.汉高祖 B.汉武帝 C.光武帝 D.汉景帝

难度: 简单查看答案及解析

-

2015年被视为“一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称)战略决策落地实施的关键年。以下关于古代丝绸之路的叙述,不正确的是( )

A.对开通陆路丝绸之路功劳最大的是张骞

B.西域的葡萄、石榴等作物经此通道传入中原,丰富了人们的生活

C.其路线是从西汉的首都洛阳出发,直达西亚、非洲

D.这条通道开通后成为东西方经济文化交流的桥梁

难度: 简单查看答案及解析

-

这部著作是我国第一部纪传体通史,东汉史学家班固评价这部著作“其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录。”这部著作是( )

A.《春秋》 B.《左传》 C.《史记》 D.《资治通鉴》

难度: 简单查看答案及解析

-

《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,可以从书中查阅的史实有

①大禹建立夏朝②商鞅变法③赤壁之战 ④“罢黜百家,独尊儒术”⑤焚书坑儒

A.①②③④⑤ B.①②④⑤ C.①②⑤ D.②④⑤

难度: 简单查看答案及解析

-

“东汉末年分三国,烽火连天不休……”歌曲《曹操》中有这样的歌词。下列人物不属于三国鼎立之后的是

A.曹操 B.孙权 C.诸葛亮 D.曹丕

难度: 简单查看答案及解析

-

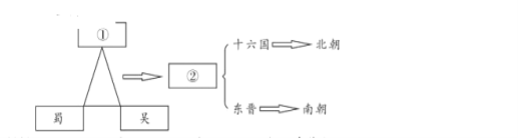

以下示意图反映出

A.东汉末年军阀割据 B.三国鼎立局面形成

C.魏晋时期政权并立 D.统一趋势不断加强

难度: 中等查看答案及解析

-

标志着西晋实现南北统一的历史事件是( )

A. 灭蜀 B. 西晋定都洛阳 C. 灭吴 D. 西晋迁都长安

难度: 中等查看答案及解析

-

三国鼎立时期魏国的建立者及其都城搭配正确的一项是( )

A.曹操 洛阳 B.刘备 成都

C.孙权 建业 D.曹丕 洛阳

难度: 简单查看答案及解析

-

关于北魏孝文帝改革,既是原因又是结果的是

A.迁都洛阳

B.军队战斗力提高

C.北方民族大融合

D.社会矛盾激化

难度: 简单查看答案及解析